岩崎:観客の皆さんは戯曲を読んでらっしゃらない方も多いと思うので、解説が必要だと思うんですけど、かなりテキストに手を入れられてるんですよね。実は登場人物も18人いるんですよね?

水沼:当初の予定では5人で全部やろうとしてたんですが、それは出来ない、足りないということが判明しまして、そこから男女で10人くらいの街の人々の台詞を音声で流す方法にしました。

岩崎:水沼さんは劇作家でもありますから、逆に街の人々を消し去ったことで、街の人たちの同調圧力みたいなものが見えてくるように考えられて、テキストレジーをしたと見受けられたんですけど?

水沼:それを具現化していいのかどうかがわからなくて。戯曲でも、結構、抽象的な捉え方をしていて、街の人たちが同調圧力を与えているのか与えてないのかが、はっきりと判らないんです。そこを具体化する手もあったんですけど、それほど劇的な効果や強度が生まれそうになかったのでやめました。音声にしたのは、ナレーションも含めてですけど、七〇年代初期に執筆されているので作品が前提にしている世界観や時代性が根強くて、そこが今日化、現在化がしづらいなと思ったので、とりあえず音声で記憶に刺激を与える形のメディアを使って、「古い作品を“テープ起こし”した」というコンセプトにしました。街も現在の街ではなくて、昭和40年代のテープに残っている音声みたいな形で再現しようとしました。

岩崎:別役さんは演出をなさらないからね。具体化の仕方というのを、どこまで本人が意識してらっしゃるかはわからないですね。

水沼:それはホントに僕も思うんです。全体のリズムが崩れるから、作・演出を兼ねている人間なら書かないぞっていう台詞が多いんですよ…。もう、ほんと、長い割に情報量がそんなにないぞと(爆笑)

岩崎:初めて別役さんとタッグを組んで演出したのは鈴木忠志さんでしょ。その鈴木さんが別役さんの習作戯曲を読んだエピソードをどこかで読んだんですけど、もうすでに十代の頃から「ソーセージにほくろがある、だからこれはほくろのある女のソーセージなんだ」という作風が完成されていたと。こんな理屈の戯曲には、別に、世界の情勢とか関係ないわけですよね。その頃から不可思議な世界を別役さんは観てらっしゃったのだろうから、実は「解釈は不可能」という部分はあるんじゃないでしょうか。

水沼:別役さんは若い時から大変成功されていて、作風もかなり早い段階から完成された人というイメージを僕も持っていました。でも、この作品はデビューから十年位の戯曲ですけど、ちょっと若いかな、という印象を受けますね。この台詞は要らないだろう、というところがあって…。

岩崎:例えば、水沼文体からすると、どういったところですか?

水沼:長い台詞の中に「そうなんですよ」と入ってくるんです。リズムを付けるために、一見、必要そうなんですけど発話すると全然要らないよ、というところがあって聞いていて気持ち悪い。もちろん、別役さんの文体は端正なので、その「街」に住む人間がコミュニケーションを恐れているとか、自分を守りたいという心理みたいなのが入っていると思うんですけど、それにしても、無くても何の影響もない一言がかなり挟まっていて、なんか間延びしてしまっているなと感じますね。 水沼:長い台詞の中に「そうなんですよ」と入ってくるんです。リズムを付けるために、一見、必要そうなんですけど発話すると全然要らないよ、というところがあって聞いていて気持ち悪い。もちろん、別役さんの文体は端正なので、その「街」に住む人間がコミュニケーションを恐れているとか、自分を守りたいという心理みたいなのが入っていると思うんですけど、それにしても、無くても何の影響もない一言がかなり挟まっていて、なんか間延びしてしまっているなと感じますね。

岩崎:それは、われわれが九〇年代の「現代口語演劇」を経験したからじゃないかな。

水沼:ああ、なるほど。

岩崎:だから、「そうなんですよ」という台詞は要らないという感覚をわれわれは持っているのかもしれないですね。

水沼:ただ、「冗長率」、つまり文章のなかの無駄な言葉の率で考えると、別役戯曲は「現代口語演劇」に近い感じがあります。八〇年代の鴻上尚史さんや野田秀樹さんのような情報集約型の台詞の次の時代に現代口語演劇は登場していますが、実は別役さんが七〇年代に、ある程度、モデルを示していたのではないでしょうか。それが形を変えて、九〇年代の現代口語というかたちに到着したという気がしました。

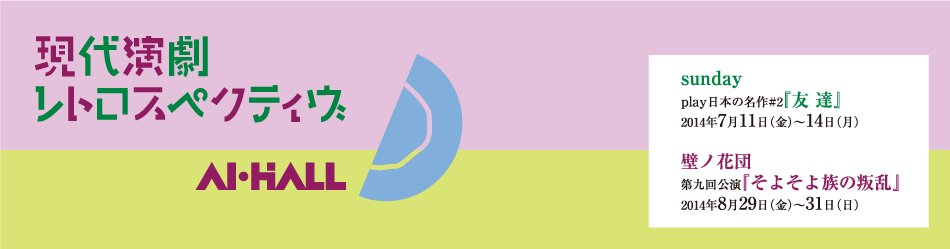

岩崎:日本の現代演劇史において、別役さんは特異な存在だと思うんです。現代演劇レトロスペクティヴのシアタートークに作家ご本人をお招きできない場合、その作家と一緒に活動をされていた方や有識者をお招きするのですが、別役さんの場合、僕の知る限りでは思い当たらないんですよね。文学座などいろんなところに作品を書き下ろしていらっしゃいますし、関西ではピッコロ劇団の代表も務めてらっしゃったけれど、別役さんとずっと二人三脚で演出してらっしゃった方がいないんです。ご自身で演出をされない分、この『そよそよ族の叛乱』は、別役さん自身が、実は台詞のスタイルや演劇論を模索されている、まさにその過中にあったのではないでしょうか。

|