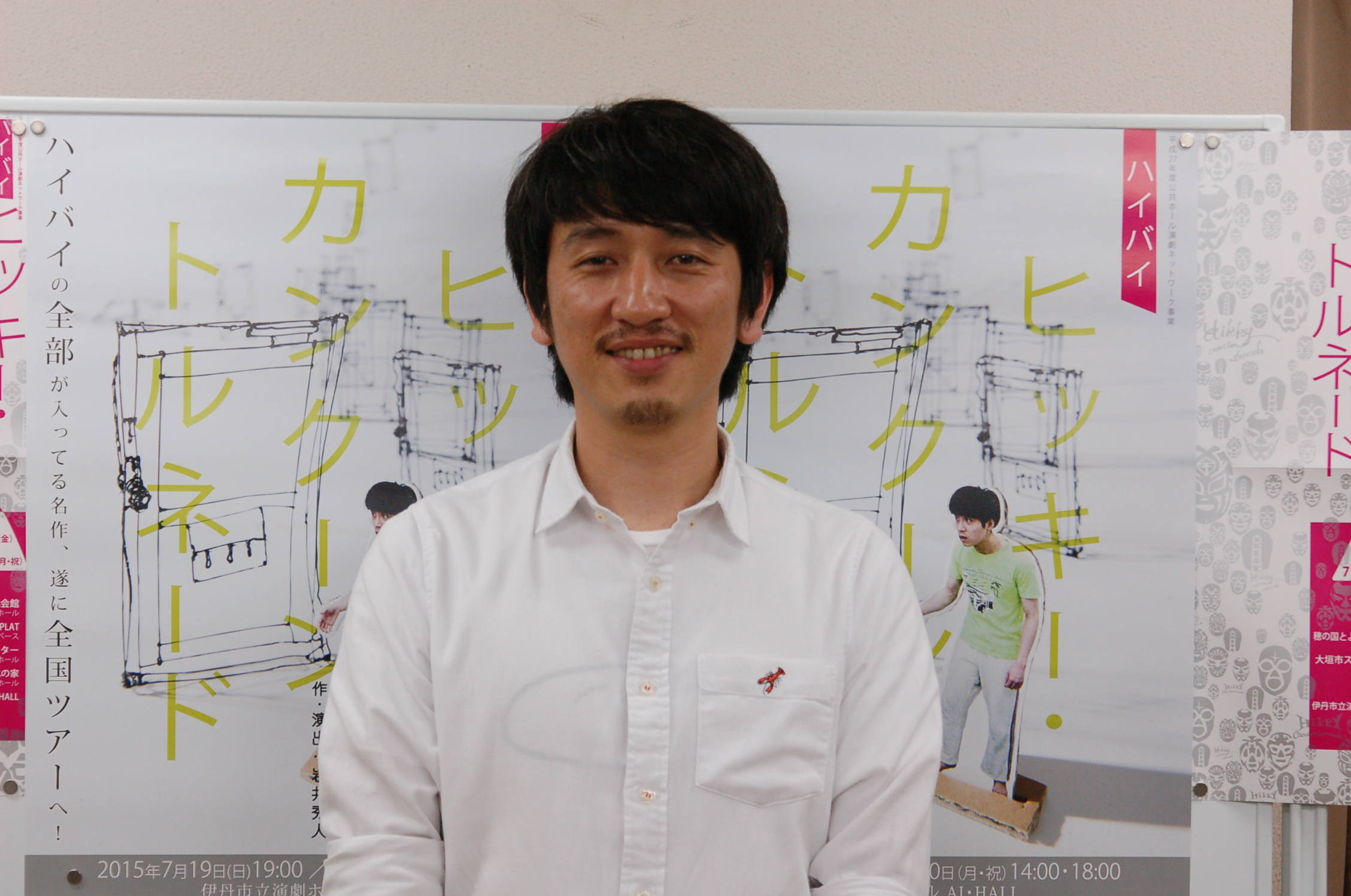

AI・HALL共催公演として、青年団が2015年10月9日(金)~12日(月・祝)に『平田オリザ・演劇展vol.5』の上演を行います。作・演出の平田オリザさんに、作品についてお話いただきました。

■『平田オリザ・演劇展』とは…

アイホールでは毎年公演をさせていただいているのですが、今年度はふたつ公演をします。まずは10月に『平田オリザ・演劇展vol.5』を、来年2月に『冒険王』と、日韓合同の新作『新・冒険王』を上演します。ですので今年度は計7作品をアイホールで上演することになります。これは新記録ですね(笑)。

アイホールでは毎年公演をさせていただいているのですが、今年度はふたつ公演をします。まずは10月に『平田オリザ・演劇展vol.5』を、来年2月に『冒険王』と、日韓合同の新作『新・冒険王』を上演します。ですので今年度は計7作品をアイホールで上演することになります。これは新記録ですね(笑)。

私の本公演の作品は15人とか20人が出るような群像劇が多くて、それはそれで私の持ち味ですし、いちばん力を発揮するところなんですが、それだけやっていると、台詞を書く力が萎えてくるんではないかと思っていて…それで意識して、大体2年に1本ずつくらい少ない人数の対話劇、小説でいえば「短編」みたいなものを書いてきました。そういった作品がたくさん溜まってきたんですが、短い作品が多くて、単独で上演するのもなかなか難しいので、「だったらいっぺんにやろう」ということで始まったのが、この『平田オリザ・演劇展』です。昨年、この企画で東北を巡演しまして、大変好評だったものですから、今回は関西ツアーを行うことになりました。

■『この生は受け入れがたし』

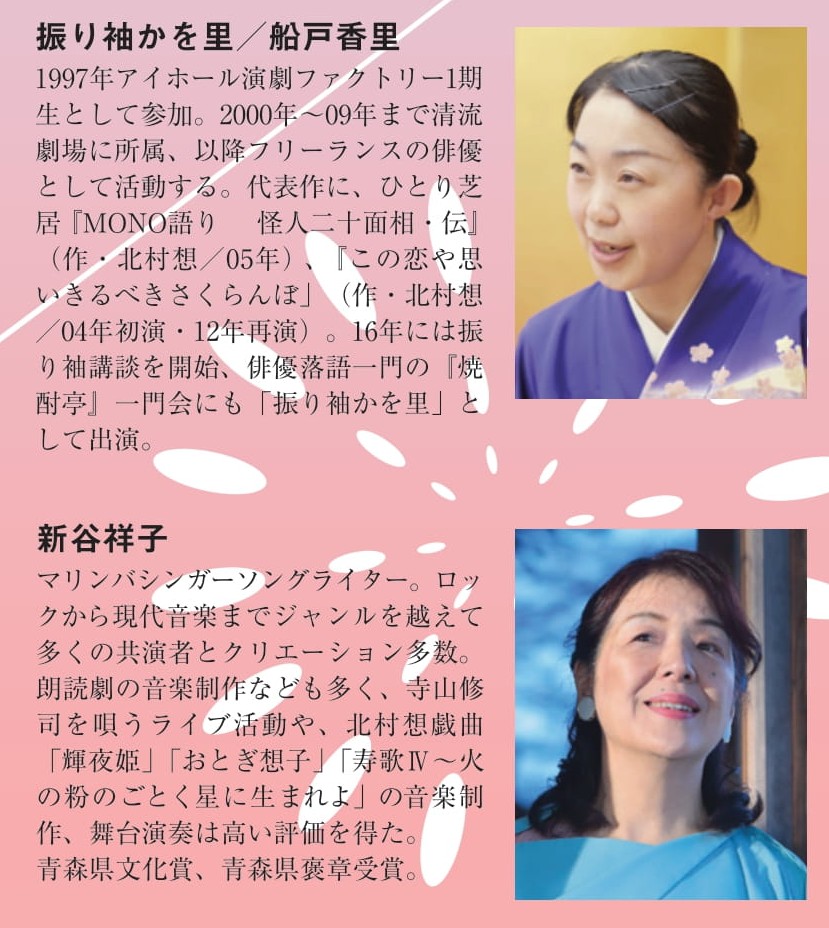

『この生は受け入れがたし』は、1996年の1月に弘前劇場との合同公演のために書き下ろした作品です。台詞の半分は津軽弁になっています。初演では、高校演劇の世界でも今、大変有名な畑澤聖悟さんが出演していました。

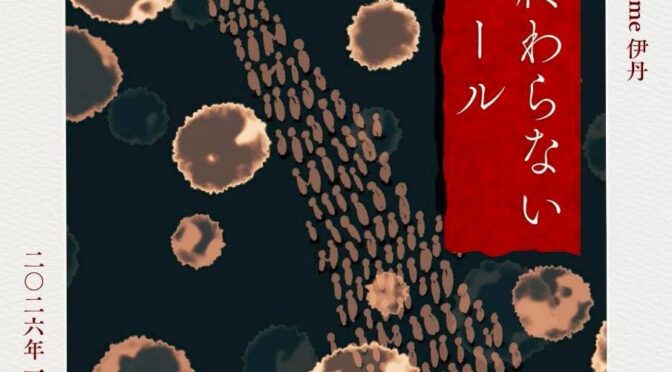

この作品は、「寄生虫」をテーマにしています。私自身、『カガクするココロ』や『北限の猿』など、科学の研究室モノをずっと書いてきたんですが、それのスピンオフみたいな位置付けでもあります。もうひとつは、小津安二郎さんの『麦秋』に、原節子さんが結婚する旦那さんが、「寄生虫の研究をしている」という台詞が一言だけあります。マニアじゃなきゃわからないぐらいの台詞なんですけども、「秋田に行けばツツガムシもいるし、研究できるんだ」みたいなことを言うんです。それで、その夫婦が東北に行ったあとの話を書いてみようと思って書いた話です。要するに、東京から来たふたりが、東北の生活に慣れないで苦労するという話なんですが、これは津軽弁じゃなきゃ出来ないということもあって、ずっと再演をしていませんでした。ところがたまたま、弘前劇場にいた俳優ふたりが、東京でも活動したいということでうちの劇団に入りまして、それで2013年に再演することになりました。ただ、初演時と何より違うのは、東日本大震災を挟んでいるということです。「東京と東北、どちらがどちらに寄生しているんだ?」という問いが、この作品の大きなテーマだったんですが、東日本大震災で、電力やサプライチェーンの問題、東京あるいは京浜工業地帯を東北がいかに下支えしてきたかということが明らかになってしまったため、期せずして非常にアクチュアルな問題になって再演をしました。これは昨年、東北でも上演をして、大変好評だった作品です。

この作品は、「寄生虫」をテーマにしています。私自身、『カガクするココロ』や『北限の猿』など、科学の研究室モノをずっと書いてきたんですが、それのスピンオフみたいな位置付けでもあります。もうひとつは、小津安二郎さんの『麦秋』に、原節子さんが結婚する旦那さんが、「寄生虫の研究をしている」という台詞が一言だけあります。マニアじゃなきゃわからないぐらいの台詞なんですけども、「秋田に行けばツツガムシもいるし、研究できるんだ」みたいなことを言うんです。それで、その夫婦が東北に行ったあとの話を書いてみようと思って書いた話です。要するに、東京から来たふたりが、東北の生活に慣れないで苦労するという話なんですが、これは津軽弁じゃなきゃ出来ないということもあって、ずっと再演をしていませんでした。ところがたまたま、弘前劇場にいた俳優ふたりが、東京でも活動したいということでうちの劇団に入りまして、それで2013年に再演することになりました。ただ、初演時と何より違うのは、東日本大震災を挟んでいるということです。「東京と東北、どちらがどちらに寄生しているんだ?」という問いが、この作品の大きなテーマだったんですが、東日本大震災で、電力やサプライチェーンの問題、東京あるいは京浜工業地帯を東北がいかに下支えしてきたかということが明らかになってしまったため、期せずして非常にアクチュアルな問題になって再演をしました。これは昨年、東北でも上演をして、大変好評だった作品です。

寄生虫の話は、私は話し出すと2時間くらい喋れるので、ここでは控えておきますけれど(笑)、寄生虫学者という方たちは非常に面白くて、本当に寄生虫を愛していらっしゃって、「寄生虫は悪くない」という立場なんです。寄生虫の宿主というのは決まっているんですが、間違ったものを人間が食べちゃうと、寄生虫が間違ったところに入っちゃって、人間に悪さをする。だから、「間違ったものを食べた人間が悪いんだ」というわけなんです。完全に寄生虫の立場で話をされるんですね(笑)。皆さんご承知のとおり、大阪大学の石黒浩さんは完全にロボットの立場で話しますし、京都大学の山極寿一さんは完全にゴリラの立場で話されます(笑)。私はそういう学者たちが大変好きで、そういう方たちに劇作家として興味があるので、この作品をつくりました。

寄生虫の話は、私は話し出すと2時間くらい喋れるので、ここでは控えておきますけれど(笑)、寄生虫学者という方たちは非常に面白くて、本当に寄生虫を愛していらっしゃって、「寄生虫は悪くない」という立場なんです。寄生虫の宿主というのは決まっているんですが、間違ったものを人間が食べちゃうと、寄生虫が間違ったところに入っちゃって、人間に悪さをする。だから、「間違ったものを食べた人間が悪いんだ」というわけなんです。完全に寄生虫の立場で話をされるんですね(笑)。皆さんご承知のとおり、大阪大学の石黒浩さんは完全にロボットの立場で話しますし、京都大学の山極寿一さんは完全にゴリラの立場で話されます(笑)。私はそういう学者たちが大変好きで、そういう方たちに劇作家として興味があるので、この作品をつくりました。

目黒に、「目黒寄生虫館」という、今は観光スポットにもなっている非常に変わった博物館があるんですけども、そこの故・亀谷了(かめがい・さとる)館長が『寄生虫館物語』という本をお書きになっています。1994年に私はそれを読んでこの作品を書いたんですけど、スズナリでやった初演を、その亀谷先生が観に来てくださいました。当時、先生は80代半ばくらいで、スズナリのあの階段を登れるかどうかお弟子さんたちが心配したくらいだったんですけど、観ていただいたあと、すごく熱烈な…「もうこれで日本も安心です」みたいな手紙をくださって(笑)。それ以来、寄生虫館にも全面協力をしていただいており、今回もロビーで寄生虫グッズを販売します。これが結構売れるんです(笑)。関西の方にとっては結構レアものなので、ぜひそちらもご覧ください。

■『走りながら眠れ』

これも1992年に初演したんですが、2011年に19年ぶりに再演をしました。この作品は大杉栄と伊藤野枝が殺される直前の約40日間を描いています。ご承知のように、ふたりは関東大震災のどさくさに紛れて殺されるわけです。2011年の再演は、東日本大震災の直後だったので、タイムリーと言っていいかわからないのですが、意義深い公演になってしまいました。これは私の芝居には珍しく4つのパートにわかれていて、時間経過が多少あります。大杉栄がパリから帰国し、伊藤野枝が最後の子どもを産み、そして震災の前日までが描かれます。非常に淡々としたアナーキストの日常が描かれている作品です。

これも1992年に初演したんですが、2011年に19年ぶりに再演をしました。この作品は大杉栄と伊藤野枝が殺される直前の約40日間を描いています。ご承知のように、ふたりは関東大震災のどさくさに紛れて殺されるわけです。2011年の再演は、東日本大震災の直後だったので、タイムリーと言っていいかわからないのですが、意義深い公演になってしまいました。これは私の芝居には珍しく4つのパートにわかれていて、時間経過が多少あります。大杉栄がパリから帰国し、伊藤野枝が最後の子どもを産み、そして震災の前日までが描かれます。非常に淡々としたアナーキストの日常が描かれている作品です。

■『忠臣蔵・OL編』『忠臣蔵・武士編』

『忠臣蔵』は、1999年に静岡でのシアターオリンピックスの際に、宮城聰さんからの依頼で書いた作品です。これは市民100人が参加する壮大な野外劇として上演されました。このときには大石内蔵助の役を、花組芝居の加納幸和さんが演じられました。ただ、コアの話はものすごくちっちゃな僕の典型的な作品で、7人の俳優によって構成されます。

これは、書いたときから「結構うまく書けたな」という感触があったので、劇団内の勉強会などで、シチュエーションを変えてちょっとずつ試しにやってみたりしていたんです。それで2003年に、その中でもいちばん面白かった座組みの『OL編』というのを上演しました。それ以外にも、『修学旅行編』や『自衛隊編』とかいろいろあります(笑)。忠臣蔵というのは、「俺たちは武士といっても戦わないんだから…」みたいな話を延々する話なので、今、『自衛隊編』をやったら面白いかと思うんですが…。とりあえず『OL編』というのが出来て、これは後で触れる『ヤルタ会談』という作品と一緒に、2006年には全米8都市を回るツアーも行っております。亡くなられた文学座の戌井市郎先生が、この作品をものすごく気に入ってくださって、新国立劇場でやったり、文学座の座内でも繰り返し上演してくださいました。戌井先生はよく、私のこの『忠臣蔵』のことを、「今まで出会った戯曲の中でいちばん面白い」と言ってくださっていて…そんな日本の新劇の生き字引のような方から言われると、岸田國士とか加藤道夫とかが、この作品に負けたっていうのはちょっと可哀想だなと思う(笑)。でもそれくらい本当に愛してくださって、上演され続けています。英語にも翻訳されているので、いくつか小さな座組みですけど、海外で英語版の上演もされています。

これは、書いたときから「結構うまく書けたな」という感触があったので、劇団内の勉強会などで、シチュエーションを変えてちょっとずつ試しにやってみたりしていたんです。それで2003年に、その中でもいちばん面白かった座組みの『OL編』というのを上演しました。それ以外にも、『修学旅行編』や『自衛隊編』とかいろいろあります(笑)。忠臣蔵というのは、「俺たちは武士といっても戦わないんだから…」みたいな話を延々する話なので、今、『自衛隊編』をやったら面白いかと思うんですが…。とりあえず『OL編』というのが出来て、これは後で触れる『ヤルタ会談』という作品と一緒に、2006年には全米8都市を回るツアーも行っております。亡くなられた文学座の戌井市郎先生が、この作品をものすごく気に入ってくださって、新国立劇場でやったり、文学座の座内でも繰り返し上演してくださいました。戌井先生はよく、私のこの『忠臣蔵』のことを、「今まで出会った戯曲の中でいちばん面白い」と言ってくださっていて…そんな日本の新劇の生き字引のような方から言われると、岸田國士とか加藤道夫とかが、この作品に負けたっていうのはちょっと可哀想だなと思う(笑)。でもそれくらい本当に愛してくださって、上演され続けています。英語にも翻訳されているので、いくつか小さな座組みですけど、海外で英語版の上演もされています。

そんなふうにいろんなバージョンがあったんですが、『OL編』は女子しか出ないので、男優陣から「男も出してください」という意見が非常に強くて、それで昨年『武士編』をつくりました。『武士編』って、忠臣蔵だから当たり前じゃないかという話なんですけど(笑)、そこもちょっと狙いです。いずれにしても、「浅野内匠頭、殿中で刃傷」という報せが来てから、お城で会議が開かれたということになってるんですけども、その「大評定」が開かれる前の60分くらいの、ぐだぐだした会話が描かれています。日本人の意思決定のプロセスが非常に緻密に描かれているんじゃないかと。いま丁度、稽古をしているところなんですけど、現時点で見ると本当に、新国立競技場問題とかエンブレム問題を狙って書いたんじゃないかと思うぐらい(笑)、日本人は本当にだめだなあというところがよく出ているかと思います。

そんなふうにいろんなバージョンがあったんですが、『OL編』は女子しか出ないので、男優陣から「男も出してください」という意見が非常に強くて、それで昨年『武士編』をつくりました。『武士編』って、忠臣蔵だから当たり前じゃないかという話なんですけど(笑)、そこもちょっと狙いです。いずれにしても、「浅野内匠頭、殿中で刃傷」という報せが来てから、お城で会議が開かれたということになってるんですけども、その「大評定」が開かれる前の60分くらいの、ぐだぐだした会話が描かれています。日本人の意思決定のプロセスが非常に緻密に描かれているんじゃないかと。いま丁度、稽古をしているところなんですけど、現時点で見ると本当に、新国立競技場問題とかエンブレム問題を狙って書いたんじゃないかと思うぐらい(笑)、日本人は本当にだめだなあというところがよく出ているかと思います。

■『ヤルタ会談』

これは2002年に、噺家の柳家花緑さんからの依頼で書き下ろした作品です。花緑さんに、「落語は、いっぺんに何人まで出て大丈夫なんですか」と聞いたら、「まあ、ふたりが基本だけど、3人までは大丈夫です」という話で、それで何がいいかなと思って…最初は薩長同盟というのを考えました。坂本龍馬と桂小五郎と西郷隆盛がうだうだ話をしているというのを考えたんですけど、落語で薩長同盟だとそのままなので、もうちょっとずらした方がいいだろうということで、ヤルタ会談を思いつきました。チャーチルとスターリンとルーズベルトが、最初の15分はヨーロッパをどう分けるかという話をだらだらしていて、後半の15分は日本をどう分けるかを話す、という構成になっています。これは一応、落語のほうでは実はサゲがあって、「番町皿屋敷、四谷怪談に並ぶ、世にも恐ろしきヤルタかいだんの一席」というのがサゲだったんです。落語にしたつもりだったんですけど…花緑さんはそれ以来一度も上演してくれない(笑)。それですぐに演劇版をつくって、そちらのほうは好評で、毎年のように上演を続けております。

これは2002年に、噺家の柳家花緑さんからの依頼で書き下ろした作品です。花緑さんに、「落語は、いっぺんに何人まで出て大丈夫なんですか」と聞いたら、「まあ、ふたりが基本だけど、3人までは大丈夫です」という話で、それで何がいいかなと思って…最初は薩長同盟というのを考えました。坂本龍馬と桂小五郎と西郷隆盛がうだうだ話をしているというのを考えたんですけど、落語で薩長同盟だとそのままなので、もうちょっとずらした方がいいだろうということで、ヤルタ会談を思いつきました。チャーチルとスターリンとルーズベルトが、最初の15分はヨーロッパをどう分けるかという話をだらだらしていて、後半の15分は日本をどう分けるかを話す、という構成になっています。これは一応、落語のほうでは実はサゲがあって、「番町皿屋敷、四谷怪談に並ぶ、世にも恐ろしきヤルタかいだんの一席」というのがサゲだったんです。落語にしたつもりだったんですけど…花緑さんはそれ以来一度も上演してくれない(笑)。それですぐに演劇版をつくって、そちらのほうは好評で、毎年のように上演を続けております。

■質疑応答

Q.今回、この5演目を選んだ基準はありますか?

順番や、観客動員も考えつつ、あと座組みのメンバーのことも考えつつ大体決めていくので、そんなに理由はないんですが…。一応折角の関西初なので、全体を通して観ていただくと、「日本人とはなにか」みたいなものが、少し見えてくるかなとは思います。

Q.今まで短編として書かれたのは、どのくらいの本数になりますか?

どこからを「短編」と数えるかも難しいんですけれども…出演者の数でいうと『忠臣蔵』が7人、『この生は受け入れがたし』が6人、今回は上演しませんが『銀河鉄道の夜』で5人…、それくらいの作品が12~13本はあるかと思います。日本では短編は上演が難しいこともあって、なかなか書く習慣がないんですけども、例えばテネシー・ウィリアムズやワイルダーも、短編を結構たくさん書いてるんですよね。短編を書くというのは、劇作家にとっては大事なことで、小説でも長編しか書かない作家もいますが普通は両方書くし、短編を書くことによって蓄積される力というのはあります。なので若い劇作家たちにも、そういうものも書いたほうがいいよとは勧めてるんです。私自身も出来るだけそういう機会をつくりたいと思っています。やっぱり短編の面白さ、というのがあるんですね。1時間以内で終わって、4~5人の登場人物できっちりつくる…まさに短編小説と同じような感覚です。たくさん登場人物が出ていると、大変なことは大変なんですけど、ちょっと逃げ道もあって、行き詰ったら「こいつ出しとくか」みたいな(笑)。人数が固定されていると、そういう逃げ道がなくて、台詞だけで話を進めていかなくてはいけないので、その分の力は付くと思います。作品をきっちり60分なら60分で完結させると、うまいプラモデルをつくったような、そういう感じはあります。

どこからを「短編」と数えるかも難しいんですけれども…出演者の数でいうと『忠臣蔵』が7人、『この生は受け入れがたし』が6人、今回は上演しませんが『銀河鉄道の夜』で5人…、それくらいの作品が12~13本はあるかと思います。日本では短編は上演が難しいこともあって、なかなか書く習慣がないんですけども、例えばテネシー・ウィリアムズやワイルダーも、短編を結構たくさん書いてるんですよね。短編を書くというのは、劇作家にとっては大事なことで、小説でも長編しか書かない作家もいますが普通は両方書くし、短編を書くことによって蓄積される力というのはあります。なので若い劇作家たちにも、そういうものも書いたほうがいいよとは勧めてるんです。私自身も出来るだけそういう機会をつくりたいと思っています。やっぱり短編の面白さ、というのがあるんですね。1時間以内で終わって、4~5人の登場人物できっちりつくる…まさに短編小説と同じような感覚です。たくさん登場人物が出ていると、大変なことは大変なんですけど、ちょっと逃げ道もあって、行き詰ったら「こいつ出しとくか」みたいな(笑)。人数が固定されていると、そういう逃げ道がなくて、台詞だけで話を進めていかなくてはいけないので、その分の力は付くと思います。作品をきっちり60分なら60分で完結させると、うまいプラモデルをつくったような、そういう感じはあります。

Q.戯曲を書いた年代によって、何か作品に違いはありますか?

書くのが巧くはなってると思うんですが…巧いから面白いというわけでもないので(笑)。『忠臣蔵』は技術的には、すごく巧く書けていると思うんですけどね。劇作家なので、科学者みたいに成長していくわけではないので、逆に20代のときのほうが背伸びしてて、大人ぶって書いてたりもします。20代の最後くらいに書いた『S高原から』という作品があって、名古屋で初めて公演したときに、(劇作家の)北村想さんから、「お前、20代でこんなこと書いてたら、早死にするぞ」と言われましたからね(笑)。

Q.初演時から、演出で変えたところはありますか?

『走りながら眠れ』や『この生は受け入れがたし』は20年ぶりくらいの再演だったので、もう演出は全然違います。俳優ももう全員変わっています。『忠臣蔵』は、元々すごく柔軟性のある台本なので、それぞれの座組みで形式が全然違います。台詞も多少違います。『ヤルタ会談』は、演劇版をつくったときからほぼ変わってないですね。

台本に関しては、『この生は受け入れがたし』だけは、東日本大震災が起こって、それに触れないわけにはいかないので、変えています。それと、緑川史絵が演じる役が、元々初演のときは男優が演じたのですが、いろいろ考えた結果、女性にしました。また、この緑川がたまたま福島県のいわきの出身なんです。だから、福島から避難してきたという設定に変えています。

Q.大杉栄と伊藤野枝を書かれたときの動機や関心は?

実は私の「平田オリザ」という名前は本名なんですけど、私の父は「オリザ」という名前にするか「栄」という名前にするかどっちかで迷ったそうなんです。それを子どもの頃から聞かされていたので、多分そんなところから思い付いたんでしょうね。あと、大杉栄がヨーロッパに行っていたことは勿論知っていたんですが、たまたま本を読んでいて、「うわ、こんな短い期間で帰ってきて、最後の子どもが生まれて、殺されちゃったんだ」というところに気が付いて、「これなら芝居になるな」と思ったんでしょうね。もう20年以上前ですからおぼろげなんですけど、戯曲の最初の取っ掛かりというのは大体そういうところにあります。

Q.書くときに資料は読んだりされますか?

『走りながら眠れ』は、さすがに読みました。でもいちばん読んだのは『忠臣蔵』ですね。『忠臣蔵』は、「これだけ調べて、こんなくだらない芝居?」っていうくらいに読みました(笑)。井上ひさしさんが『イヌの仇討』という作品を書かれていて、井上さんは元々山形の方、上杉家なので、吉良派ですから(笑)その視点でお書きになっています。で、井上さんが書くとなると、神田の付き合いのある古本屋に「ちょっと集めてくれ」と連絡をして、そうすると神田中から忠臣蔵関連の本がゴソッと持って行かれるわけです。大体、軽トラック1杯分くらい船橋とか鎌倉に運んで…。いちばん困るのが、司馬遼太郎先生と題材がバッティングしたときだと(笑)、そういう伝説を聞いたことがあります。今はその集めた本が全部、山形の遅筆堂文庫に入っているんです。公開されている部分と、書庫の部分があって、当時これを書くときに井上さんにお願いして、書庫を見せていただきました。本当に書庫なので、この部屋の端から端くらいまで全部、忠臣蔵(笑)。それを丸1日そこにいて見せていただいて、必要なものはお借りしました。なので忠臣蔵はほぼ全部読みましたね。

青年団『平田オリザ・演劇展vol.5』

平成27年10月9日(金)~12日(月・祝)

詳細はこちら

る時に「メタフィクション」という言葉を使うのですが、実はそれって曖昧ですよね…。演劇って、言ってしまえばある種のメタフィクションですから。「自画像を描いている」という感覚でしょうか。「自画像」でも「俺たち」でもなく、「自画像を描いている俺たちそのもの」を作品にしているので、メタフィクションの構造が二段階あるところが匿名劇壇の特徴だと思います。

る時に「メタフィクション」という言葉を使うのですが、実はそれって曖昧ですよね…。演劇って、言ってしまえばある種のメタフィクションですから。「自画像を描いている」という感覚でしょうか。「自画像」でも「俺たち」でもなく、「自画像を描いている俺たちそのもの」を作品にしているので、メタフィクションの構造が二段階あるところが匿名劇壇の特徴だと思います。

公演やりたい」と言うんですが、本意は「みんなで東京公演をやること」ではなく、「個人的に東京へ行き、お芝居をして、人の目に留まって売れること」じゃないかなと思うんです。だから、劇団として大きくなっていくのは、たまたまでいいのかなぁ、と思っています。

公演やりたい」と言うんですが、本意は「みんなで東京公演をやること」ではなく、「個人的に東京へ行き、お芝居をして、人の目に留まって売れること」じゃないかなと思うんです。だから、劇団として大きくなっていくのは、たまたまでいいのかなぁ、と思っています。

今でも僕は、自分が観客ならば、人生で上手くいかない場面でどういう行動が取れるか、どういう耐え方があるのかを描いた作品に価値があると思うし、観たいと思っています。

今でも僕は、自分が観客ならば、人生で上手くいかない場面でどういう行動が取れるか、どういう耐え方があるのかを描いた作品に価値があると思うし、観たいと思っています。

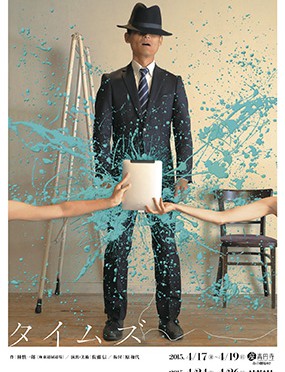

9月21日・22日に提携公演として登場する劇団チョコレートケーキ『治天ノ君』の上演に先駆け、劇作を担当した古川健さんと俳優の西尾友樹さんに作品についてお話しいただきました。

9月21日・22日に提携公演として登場する劇団チョコレートケーキ『治天ノ君』の上演に先駆け、劇作を担当した古川健さんと俳優の西尾友樹さんに作品についてお話しいただきました。

、今の我々とは違う歴史状況のなかで、人間としてどう生きたか、どんな思いを持ち、どんな苦悩があったのかということです。「天皇」という存在は、戦後にこそ“象徴”となりましたが、戦前は“現人神(あらひとがみ)”だったわけです。そういう存在が、ひとりの人間として、立ったり座ったり、人と話をしたり、物事を感じて、悲しんだり喜んだりするさまを描き、それを演劇というナマの表現を使って、役者さんの肉体を通してお客様に届けたいと思っています。

、今の我々とは違う歴史状況のなかで、人間としてどう生きたか、どんな思いを持ち、どんな苦悩があったのかということです。「天皇」という存在は、戦後にこそ“象徴”となりましたが、戦前は“現人神(あらひとがみ)”だったわけです。そういう存在が、ひとりの人間として、立ったり座ったり、人と話をしたり、物事を感じて、悲しんだり喜んだりするさまを描き、それを演劇というナマの表現を使って、役者さんの肉体を通してお客様に届けたいと思っています。