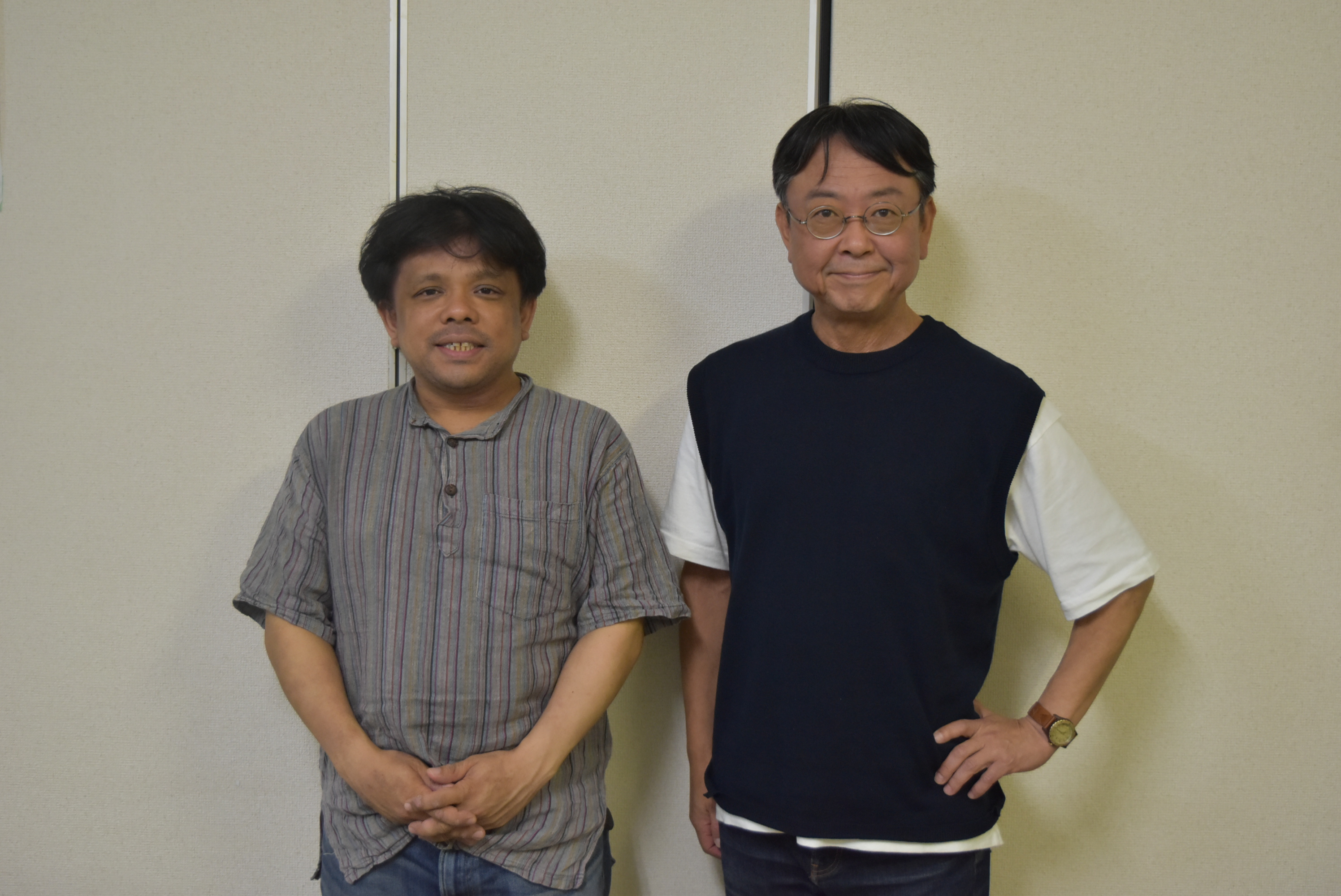

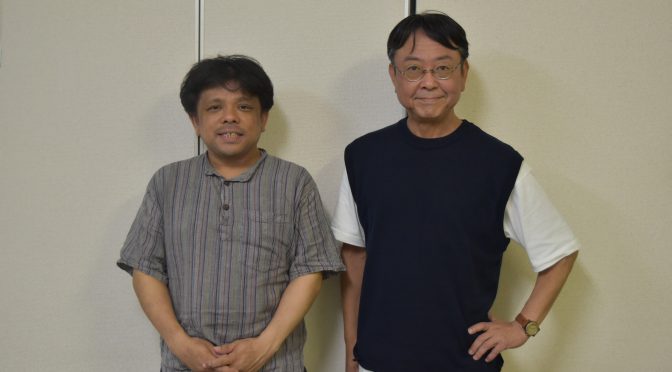

アイホールでは提携公演として、8月31日(土)~9月2日(月)にニットキャップシアター第39回公演『チェーホフも鳥の名前』を、9月13日(金)~15日(日)に劇団太陽族『辻の詩、風を待つ』を上演します。今回は作・演出をつとめるごまのはえさん(ニットキャップシアター)と岩崎正裕さん(劇団太陽族)に対談いただきました。

アイホールでは提携公演として、8月31日(土)~9月2日(月)にニットキャップシアター第39回公演『チェーホフも鳥の名前』を、9月13日(金)~15日(日)に劇団太陽族『辻の詩、風を待つ』を上演します。今回は作・演出をつとめるごまのはえさん(ニットキャップシアター)と岩崎正裕さん(劇団太陽族)に対談いただきました。

■サハリン島について

岩崎正裕(以下、岩崎):ごまさんが今回扱うのは、「サハリン島」ですね。サハリン島は樺太島とも呼ばれてて、よく両併記されますよね。

岩崎正裕(以下、岩崎):ごまさんが今回扱うのは、「サハリン島」ですね。サハリン島は樺太島とも呼ばれてて、よく両併記されますよね。

ごまのはえ(以下、ごま):そうですね。明治維新によって日本が近代化されて以降、日本とロシアの間で何度も領有権が変わっています。今もあの島は日本領であると主張する人もいます。それもあって呼称に気をつかっているのでしょう。大雑把に言うと日露戦争後に日本の領土となり、そこから第二次大戦で日本が負けるまでは日本領「樺太」でした。ただ島には、昔から北方先住民族と言われる方々が住んでました。樺太アイヌが有名ですが、他にも今はニヴフと呼ばれるギリヤーク、ウィルタなどがいました。この人たちは狩猟民族ですが、昔から交易もしていて、日本の松前藩と中国の清朝の間を、樺太アイヌやニヴフたちがつないでいました。樺太は日本列島の北の玄関口のような位置づけでもありました。

岩崎:出島のような貿易をするための施設があったんですね。

ごま:建物があったかはわかりませんが、交易のための市場はあったでしょうね。サハリンとユーラシア大陸の間にある間宮海峡は冬になると歩いて渡れるそうです。だから、大陸との行き来も盛んでした。

岩崎:チェーホフがサハリン島に渡ったのはいつですか。

ごま:1890年7月から3か月くらい滞在しました。30歳です。『かもめ』や『三人姉妹』など代表的な戯曲を書く前ですね。

岩崎:彼がまとめたルポルタージュ『サハリン島』は、彼が医学者として流刑地であるこの島を調べに行くという内容でしたよね。

ごま:『サハリン島』は国勢調査のような内容です。サハリンの囚人たちがどういう暮らしをしていたか、男性・女性がそれぞれ何人か、その中で夫婦関係・内縁関係の者は何組かなどを記しています。

岩崎:流刑地として女性も男性も流され、そこで婚姻を結ぶということですか。

ごま:そのパターンもありますが、囚人には懲役囚と移住囚と二種類あるんです。懲役囚は刑務所に入れられて炭鉱とかで働かされる。移住囚というのは、サハリンに土地を与えられ耕して住めと言われるんです。

岩崎:いわゆる「島流し」ですね。

ごま:すでに家族を持っていた移住囚の中には一緒に移り住むということも多かったようです。

岩崎:なるほど、そういうことを調査していたんだ。そういえば島から帰って来た時のチェーホフの「世界は素晴らしいけど、素晴らしくないものが一つだけある。それは僕たちです」という言葉はよく引用されてますよね。

ごま:サハリンで彼は一万枚の調査票を作って熱心に記録してます。私はチェーホフが、少なくとも島に来た当初は本気で社会改良をしようと思っていたように感じます。

岩崎:しかもその時、彼は既に肺結核を患っているんですよね。でも、チェーホフの戯曲を読んでも、どこかに弱点を持っている人たちばかりで、世の中を良くしたいという叫びは聞こえてこないように思います。けれど、そのエピソードを聞くと意外と熱い人だったのかもしれないですね。

■『チェーホフも鳥の名前』について

岩崎:ではなぜ『サハリン島』で舞台を作ろうと思ったのですか。

ごま:アイホールで上演した『イタミ・ノート』や『さよなら家族』をきっかけに、「街の記憶」を切り口にした仕事が増えています。舞鶴、岩手県西和賀町、京都府、岸和田市など色々な街で作品をつくってきました。樺太は今はもう日本ではありませんが、人々の記憶が堆積したところで、「街の記憶」という観点からはとても魅力的なところです。今回も『さよなら家族』と同じように、樺太の写真をたくさん使う予定です。

岩崎:チェーホフ本人は劇中に出てくるんですか。

ごま:出てきます。千田訓子さんに演じていただきます。男性だとどうしても物真似になりそうなので、性別を反転させてしまった方がいいなと思ったんです。

岩崎:物語の中で、チェーホフはどんな役割を果たすのですか。

ごま:『三人姉妹』にヴェルシーニンの「未来はもっと素晴らしいものになるでしょう」というセリフがあります。チェーホフ本人も登場しますが、このセリフが劇中に何度か登場します。時代時代のサハリンの現実とこのセリフがもつ理想を求める思いが、各時代でぶつかるような構成です。

岩崎:『三人姉妹』では「100年経っても人間は元のまんまだ」ということもトゥーゼンバフが言いますよね。彼の戯曲の登場人物は悲観的な人物と、堂々と理想を語る人物が出てくる両義的な作品が多いですね。

ごま:この島は、ドタバタとした喜劇的な出来事や悲劇的なこともたくさん起きるので、それらとチェーホフの台詞とが何か響き合えばと思っています。

岩崎:そして、宮沢賢治もサハリン島を訪れるんですよね。

ごま:はい。賢治は1923年8月にやってきます。日露戦争が終わり、サハリンが日本の領土になって17,8年後くらいです。賢治にとっては妹のトシ子さんが亡くなられた翌年です。訪れた理由は、彼が勤めていた農学校の卒業生の就職を斡旋しに行くためですが、費用は自腹でした。岩手、青森、北海道、樺太と何度も汽車を乗り換えてやってきます。

岩崎:『銀河鉄道の夜』も舞台は岩手だとよく思われますが、実は北海道への汽車旅行をしているときに着想を得たのだと言われてますよね。賢治は誰が演じますか。

ごま:それも千田さんです。一幕でチェーホフ、二幕で賢治が訪れます。

岩崎:私も30代の頃、チェーホフと賢治がサハリン島で出会うという二人芝居を書きたいと考えたことがありましたが、実際には彼らが訪れた時期が20年ほど違うので断念しました。だから、サハリンを舞台にすると2人を出したくなるというのは分かります。二部構成だということですが、上演時間はどれくらいですか。

ごま:休憩を入れて、3時間くらいですね。書いていたらいつのまにか長くなっていました。途中までは、「サハリン」「チェーホフ」「宮沢賢治」というモチーフだったのですが、日本とロシアに翻弄される先住民の人たちや、第二次世界大戦後にサハリンに残された朝鮮人についても書きたくなったんです。戦後、多くの日本人は樺太から本土へ帰ることができましたが、彼らは様々な政治的な事情によってなかなか帰国できなかった。やはりここまで描かないといけないなと思いました。

岩崎:大河歴史ドラマですね。

ごま:今回大変なのがニヴフ語です。北海道にいるニヴフ語の先生に訳してもらいました。劇団員の高原さんがニヴフの娘役を演じるんですが、見事に発音してくれています。朝鮮語も出てくるので、スクリーンに字幕も出そうと思っています。

岩崎:言語が入り乱れるんですね。チェーホフは日本語ですか。

ごま:はい。本当はロシア語にしたいんですけど。さすがにそこまで行くと観客もわけがわからなくなりますから。でも口調は翻訳語っぽくしています。

岩崎:チェーホフの台詞って、翻訳者の神西清さんの訳で頭に入っていますよね。でも本当は少し解釈が違うのではと思っています。例えば神西さんの訳では『かもめ』のポリーナが「どんどん時が過ぎ去ってしまう」って言うんですけど、堀江新二さんの訳を見ると「どんどん年だけとっていく」となっていて、そっちの方が意味としては合っているのではと思います。最近のチェーホフ作品は、英語訳からの重訳が流行っていますが、その方が雰囲気がカラッとするみたいです。だからよく知られている日本語訳の独特のウェット感は神西さんならではのものかもしれません。私は格調高くて好きですけど。

ごま:僕も大好きですね。

岩崎:ニットさんの公演は、舞踊や音楽もよく取り入れられてますが、今回はありますか?

ごま:舞踊はありませんが、音楽はパーカッションと歌を入れます。

■渡鹿野島と売春について

岩崎:三重県の的矢湾内にある渡鹿野島(わたかのじま)です。ここは、 江戸時代から売春の歴史があった島です。

ごま:的矢カキが有名ですよね。

岩崎:そうそう。小さい島で、対岸にある渡船場から船に乗ってたった3分で着いてしまいます。あそこは「風待ちの港」と呼ばれていて、帆船の時代、嵐が起きたら船を休め、風が吹かなければ良い風を待つというように、漁をする人や運搬をする人たちの停泊場所になっていました。停泊が続くと食べ物や栄養が不足するので、島の女性が野菜を売りに行くんです。女性が船に上がると、漁師の破れた服を見て「繕いましょうか」と言う。したがって服を脱ぐとそのような雰囲気になり、漁師から「一晩どう?」と誘う。と、こういう流れで売春が行われていました。だから、売春婦のことを「菜売り」と言っていたんです。菜売りの夫たちは大抵が漁師で、彼らが漁に出ている間、女性たちには収入がないので売春を始めたというのが発端です。明治になっても延々とそれが続くんですが、なぜ全国的に有名になったかというと、太平洋戦争末期、人間魚雷「回天」とか潜水艦とかを作って、それらを渡鹿野島に隠そうということになったんです。そこで入江の工事のために三重県の海軍予科練生が動員された。でも島に宿舎はないので、彼らはみんな島民の家に民泊をしました。そこで売春婦と出会った。その後、戦争が終わって予科練生は全国方々に散りますよね。すると彼らが島の実情を各地で話し広まったというのが通説となっています。

ごま:予科練生って何歳くらいですか。

岩崎:18,9歳くらいですね。だから戦後も懐かしんで島を再び訪れる人も多かったようです。それで常連ができると、お金になるということで、四国から出て来た人たちが定住して売春業を始め、そこに反社会勢力も絡んでバブル期まで大きい仕事にしていきました。でも1991年に暴力団対策法ができたので、今はもうぱったりと売春はなくなりました。今年、5月にも島に行ってきましたが、全然見る影もありません。あと驚くのが、小さな島なのに宿舎・アパートはめちゃくちゃ多いことです。

ごま:女の人が住んでいたんですか。

岩崎:売春をおおっぴらにできないから「恋愛」だということにして男の人をアパートに引き入れてそういうことをしていたんです。そういう面白い島なので、今回の舞台の時代設定をどこにしようかと考えた時にエピソードがいっぱいありすぎて迷いました。例えば、泳いで対岸まで逃げた少女がいるとか、某県警が慰安旅行で来たりとか(笑)。時々警察が摘発にも来るんですが、担当していた警部が女将にたらしこまれて結婚をし置屋の経営者になるというエピソードもあります。なんだか可愛い話でしょ。

ごま:そうですね(笑)。

岩崎:高木瑞穂さんという人が『売春島』というルポルタージュに書いていますが、女性たちが島から逃げだせない構造になっているんです。例えば、「人前に出るにはこの着物が必要だから買っておく」とか「賄いも付ける」と言われ、お金を出してくれる。でも実は立て替えているだけだから、それがウン十万の借金となり、返すまで島から出られない状態になるんです。また、夜は船が出ないんですよ。最終が17時~18時くらいで、翌朝8時くらいまで船の運航はパタッと止まります。これは売春島だったころの名残だなと思いました。

ごま:むっちゃ怖いですね。

岩崎:私も最終便に乗って一目散に帰りました。でも、今はすごく整備されて、海水浴場があったり大きいホテルもいっぱい建っていて、志摩スペイン村で遊んだ家族が泊まりに来るくらい、ものすごく浄化されています。

■『辻の詩、風を待つ』について

岩崎:でも、売春のことだけではホンが書けないと思っていました。それで、島以外のことも調べているうちに、ある新聞記事に巡り合ったんです。それが、広島出身で挿絵や絵本をたくさん手掛けている四國五郎という画家についてでした。この人は戦後、シベリアに抑留されていて、帰国後は故郷が原爆で無茶苦茶になっていて、そのため、俄然反戦に燃えたようです。そんな彼と出会ったのが同じく広島出身の詩人、峠三吉という人でした。あの有名な「にんげんをかえせ ちちをかえせ ははをかえせ」という詩を書いた人ですね。その後、朝鮮戦争が起こり、当時のアメリカ大統領は、朝鮮戦争でも原爆を使うとほのめかしたんです。それを聞いた四國と峠は共に立ち上がり、「辻詩」という活動を始めました。二人の絵と詩を組み合わせ、主に原爆に反対する内容のポスターを、街角の塀に貼って、その前で辻説法をするという活動です。ただ、当時はまだGHQの管理下に置かれていたので、警察官が止めにやってきたら、ポスターをべりっと剥がし、警察を撒いて逃げるというのを繰り返していたそうです。当時のポスターが8枚だけ現存しており、大阪大学総合学術博物館で展示会をしていたので見に行きました。これがたいそう気合の入った面白いもので、渡鹿野島とつながるなと思ったんです。構想としては、1952年に警察の手を逃れて、辻詩に関わった人たちが島に上陸する。そこで売春婦に出会った彼らは、「君たちはこのようなことをやっていていいのか。これからの日本のことを考えろ」と説教するのですが、売春婦たちには全くその意識がない。このような話から現在の日本を“うつせる”のではと思っています。

岩崎:でも、売春のことだけではホンが書けないと思っていました。それで、島以外のことも調べているうちに、ある新聞記事に巡り合ったんです。それが、広島出身で挿絵や絵本をたくさん手掛けている四國五郎という画家についてでした。この人は戦後、シベリアに抑留されていて、帰国後は故郷が原爆で無茶苦茶になっていて、そのため、俄然反戦に燃えたようです。そんな彼と出会ったのが同じく広島出身の詩人、峠三吉という人でした。あの有名な「にんげんをかえせ ちちをかえせ ははをかえせ」という詩を書いた人ですね。その後、朝鮮戦争が起こり、当時のアメリカ大統領は、朝鮮戦争でも原爆を使うとほのめかしたんです。それを聞いた四國と峠は共に立ち上がり、「辻詩」という活動を始めました。二人の絵と詩を組み合わせ、主に原爆に反対する内容のポスターを、街角の塀に貼って、その前で辻説法をするという活動です。ただ、当時はまだGHQの管理下に置かれていたので、警察官が止めにやってきたら、ポスターをべりっと剥がし、警察を撒いて逃げるというのを繰り返していたそうです。当時のポスターが8枚だけ現存しており、大阪大学総合学術博物館で展示会をしていたので見に行きました。これがたいそう気合の入った面白いもので、渡鹿野島とつながるなと思ったんです。構想としては、1952年に警察の手を逃れて、辻詩に関わった人たちが島に上陸する。そこで売春婦に出会った彼らは、「君たちはこのようなことをやっていていいのか。これからの日本のことを考えろ」と説教するのですが、売春婦たちには全くその意識がない。このような話から現在の日本を“うつせる”のではと思っています。

ごま:「現在の日本をうつす」とはどういうことですか。

岩崎:SNS上の議論のように映るのではと考えています。今の日本ではSNS上で、ある一人が語ったことについて「それは違う」と大勢が叩いたり、現政権を賛美しない人を韓国人認定したりということが起こってますよね。この芝居でも、共産党員である四國たちと売春婦たちが思想的に対立し、押し問答になる。その状況を通して、島の物語と現代の日本の状況を二重写しに出来ないかなと思っています。そして、彼らを通して日本の未来はどうなるかということを、語り合わせたいと思っています。

ごま:当時、島で売春している女の人たちは、どういう人なんでしょうか。

岩崎:1952年には、女衒に騙されてという人もいたと思いますが、貧しい地域から売られてきた女性や、戦争未亡人だけど恩給を受け取れていないというように、売春をするしか道がなかった人が多かったのではと思います。1952年というピンポイントな時代設定にしたのには理由があります。峠は1951年に共産党の大会のため東京に行き、大喀血をして静岡の病院まで運び込まれたんです。それまで彼は日記をずっとつけているんですが、なぜか静岡から広島に帰るまでの日記が破り捨てられているんです。その期間に渡鹿野島に行っていたのではないかと想定してみました。

ごま:確かに行ってるかもしれないですよね。峠さんと四國さんが島についてからはどんな出来事を考えてますか?

岩崎:それは今考え中です(笑)。少なくとも左派の辻詩が上陸したことと、島全体で売春をやっているということで、GHQ占領下の警察もその島には注目しているはずですから、誰が誰を密告するかみたいな話も書きたいです。今回は、劇団の女性たちがみんな40歳を超えているので、若い売春婦たちの悲惨さを描くために伊丹の高校演劇出身者の山本礼華さんと井上多真美さんに出てもらうことにしました。二人ともまだ20歳です。他にも京都の劇団「笑の内閣」所属の髭だるマンくんにも出てもらいます。

■島を描くことについて

岩崎:島という設定は舞台に向いてるなと思います。演劇の舞台って動かしてはならない空間性があるから。だから、広島で「ヒロシマ」のドラマは書けませんが、渡鹿野島の中でならヒロシマやシベリア抑留のことを語っても大丈夫なのではと思っています。ごまさんも、サハリン島から見えてくるのは、当時の先住民や世界情勢についてですよね。島の中だからこそ、島以外のことが語れると思うんです。

ごま:僕は今まで島についてのお話は書いたことがありません。船を見送る気持ちとか、海の向こうに対する気持ちとかが一切ないんです。

岩崎:それは、やっぱり枚方生まれだからですか。海がないですよね。

ごま:海や船に対しての郷愁みたいな、そういうものに重ね合わせる情緒がないんです。でも、渡鹿野島の話を聞いていたら、閉じ込められるような怖さは感じました。

岩崎:あと、確かに島という設定はドラマとしてちょっとずるいよね。だから港の場面は書かないぞと思います。海に出てしまったらちょっと哀愁漂いすぎるから。

■戦後を描くことについて

ごま:第二次世界大戦末期の1945年8月8日~9日にかけてソ連が参戦し、まず満州を攻め、その2日後くらいにサハリンに侵入します。

岩崎:島に日本の守備隊はいたんですか。

ごま:日ソ中立条約があったので、前線という意識は薄かったようです。さらに樺太の場合は終戦後の8月15日以降も戦争が続きます。とくに樺太南西部の真岡町(現ホルムスク)ではソ連軍によってたくさんの人が殺されました。

岩崎:明らかに政治的にこの島を領土にしてしまおうという意識が働いていたんですね。

ごま:ソ連はサハリンだけでなくできれば北海道も、と思っていたのではないでしょうか。

岩崎:サハリンで戦闘があったことは、少なくとも沖縄戦ほどは語られてないですよね。

ごま:1945年に真岡の郵便局に勤めていた電話交換手たちの悲劇は今も有名です。『樺太1945年夏 氷雪の門』(1974年)という映画にもなりましたし、稚内にはサハリン島の戦闘で犠牲になった人たちに向けた「氷雪の門」という慰霊碑もあります。

岩崎:高校演劇で観た覚えがあります。樺太版『ひめゆりの塔』ですよね。でも、演劇でサハリンとか先住民とか真っ向から扱った作品はないですよね。

ごま:そうですね。現在のように右翼も左翼もあまり色がなくなってきたからこそやりたいと思ったのかもしれません。

岩崎:いいんじゃないですか。チェーホフ先生が国勢調査的に調べたことからの発案ですから。むしろ私のように峠三吉を扱うことの方がセンセーショナルと思われるかもしれません。

ごま:今はあまり峠さんの詩は聞かないですよね。

岩崎:原爆のことも含めて蓋をしていっているような、原発の問題ともつながってるからかもしれません。「放射能はこんなものだよ」ということを国民に知らせたくない誰かがいるんでしょう。

ごま:太陽族さんのタイトルは何ですか。

岩崎:『辻の詩、風を待つ』です。

ごま:いいですね。

岩崎:ニットキャップシアターさんのタイトルは?

ごま:『チェーホフも鳥の名前』です。

岩崎:「チェーホフ」って本当に鳥の名前なんですか。

ごま:違います。サハリンに「チェーホフ」という名前の街があるんです。日本領土時代は野田町と呼ばれていたんですが、戦後になって「チェーホフ」という名前になったんです。それでだんだんと自分の中で「街」が「鳥」に変わって行って…。島に鳥が渡ってくるようにチェーホフも島に渡って来たみたいなイメージかもしれません。

岩崎:いいじゃないですか。お互い、海を越えていきましょう。

(2019年7月 アイホールにて)

【提携公演】

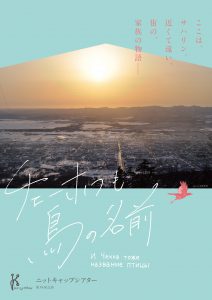

ニットキャップシアター第39回公演『チェーホフも鳥の名前』

作・演出/ごまのはえ

令和元年

8月31日(土)13:00/18:00

9月1日(日)13:00/18:00

9月2日(月)14:00

詳細はコチラ

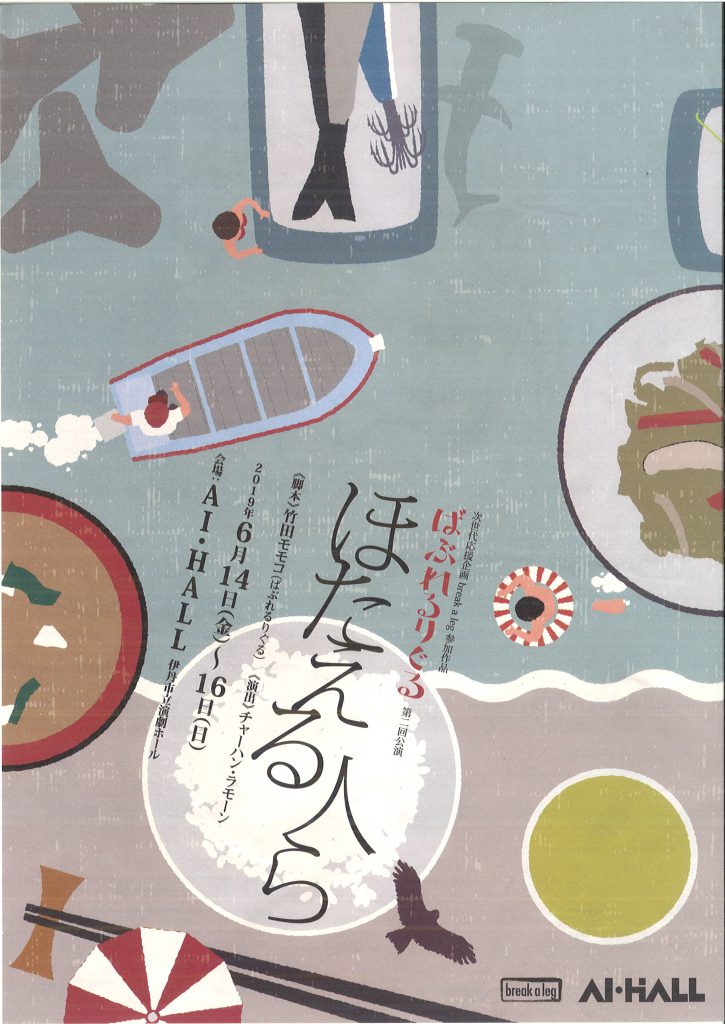

【提携公演】

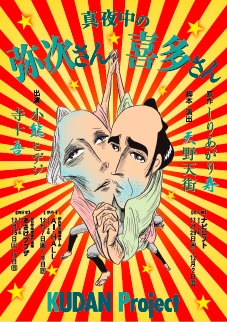

劇団太陽族『辻の詩、風を待つ』

作・演出/岩崎正裕

令和元年

9月13日(金) 19:30

9月14日(土) 15:30

9月15日(日) 11:30/15:30

詳細はコチラ

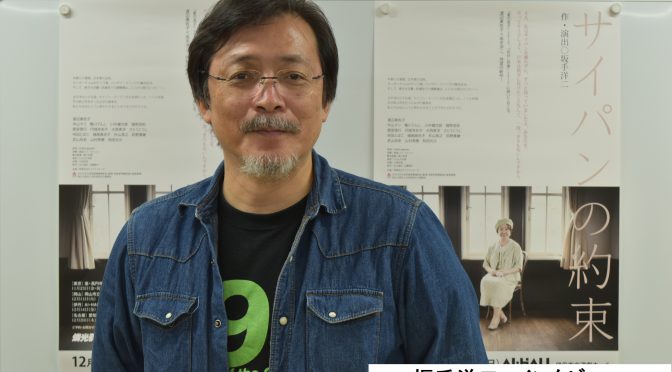

サイパンでいちばん高いタッポーチョ山の山頂に義母と一緒に登ったのですが、そこから下の浜辺を見て義母が「あそこがアメリカの船団で真っ黒だったのよ」と言いました。1944年に米軍が到着した時、チャランカノアとガラパンの間の平らな浜辺に千何百という船で7万人の兵士が押し寄せたそうですが、その大軍が真っ黒に見えたのでしょう。この時の攻撃は軍隊同士だけでなく民間人にも及んだそうです。この戦いで追い詰められた日本人の多くがサイパン島の北端にあるバンザイクリフから飛び降りたり、剃刀を使って自決したそうです。また、サイパンとテニアンには、日本軍が絶対防衛権の端をサイパンに設定し作った4つの飛行場がそれぞれにありましたが、全てアメリカの艦隊に取られました。このうち、テニアンにあるノースフィールドという飛行場から、原爆を落とした2機の爆撃機が飛び立っています。

サイパンでいちばん高いタッポーチョ山の山頂に義母と一緒に登ったのですが、そこから下の浜辺を見て義母が「あそこがアメリカの船団で真っ黒だったのよ」と言いました。1944年に米軍が到着した時、チャランカノアとガラパンの間の平らな浜辺に千何百という船で7万人の兵士が押し寄せたそうですが、その大軍が真っ黒に見えたのでしょう。この時の攻撃は軍隊同士だけでなく民間人にも及んだそうです。この戦いで追い詰められた日本人の多くがサイパン島の北端にあるバンザイクリフから飛び降りたり、剃刀を使って自決したそうです。また、サイパンとテニアンには、日本軍が絶対防衛権の端をサイパンに設定し作った4つの飛行場がそれぞれにありましたが、全てアメリカの艦隊に取られました。このうち、テニアンにあるノースフィールドという飛行場から、原爆を落とした2機の爆撃機が飛び立っています。

最近、よく言う言葉で「見やすかった」という誉め言葉がありますが、僕はそれを言われると腹が立ちます。むしろ、なんだか分からないシーンで終わったというふうにしたいくらいです。そう考えると、ちょっとしんどい思いをするかもしれないけど「ある体験」をするために映画や演劇を見に行こうという人が今は減ってきているのかなと感じます。そのように日本社会が変わったと思うのが1980年代からです。それまでは生産者社会だったのが、サービス業の方がそれを上回って消費者社会になったのです。お金のやり取りだけで仕事が成り立つから、物を作らず、衣・食・住などの人間が生きる最低限のことに関わらない生き方の人が増えたのでしょう。そして結果的にお金をもらってサービスすることが仕事になったために、サービスを求める消費者ばかりが増えてしまったのです。現在は、全国どこに行ってもチェーン店があり、日本中が同じ景色の同じ町になってしまっていました。日本という国が一つの消費の仕組みに完全にはめられてしまったのです。昔ながらの魚屋さんがコンビニに代わったり、映画館がシネコン形式に代わったりという変化もその一部だと思います。

最近、よく言う言葉で「見やすかった」という誉め言葉がありますが、僕はそれを言われると腹が立ちます。むしろ、なんだか分からないシーンで終わったというふうにしたいくらいです。そう考えると、ちょっとしんどい思いをするかもしれないけど「ある体験」をするために映画や演劇を見に行こうという人が今は減ってきているのかなと感じます。そのように日本社会が変わったと思うのが1980年代からです。それまでは生産者社会だったのが、サービス業の方がそれを上回って消費者社会になったのです。お金のやり取りだけで仕事が成り立つから、物を作らず、衣・食・住などの人間が生きる最低限のことに関わらない生き方の人が増えたのでしょう。そして結果的にお金をもらってサービスすることが仕事になったために、サービスを求める消費者ばかりが増えてしまったのです。現在は、全国どこに行ってもチェーン店があり、日本中が同じ景色の同じ町になってしまっていました。日本という国が一つの消費の仕組みに完全にはめられてしまったのです。昔ながらの魚屋さんがコンビニに代わったり、映画館がシネコン形式に代わったりという変化もその一部だと思います。

小熊:

小熊: 天野:

天野: 天野:

天野:

山本:

山本: 泉:

泉: 山本:

山本: 泉:

泉: 泉:

泉:

AI・HALL共催公演として2018年11月22日(木)~26日(月)に、青年団『ソウル市民』・『ソウル市民1919』を上演します。アイホールでは『ソウル市民』が3度目、『ソウル市民1919』が2度目の上演となります。 青年団主宰であり、作・演出の平田オリザさんに、作品のことや豊岡市への劇団移転、話題となっている演劇を学べる専門職大学の開学についてなどいろいろとお話いただきました。

AI・HALL共催公演として2018年11月22日(木)~26日(月)に、青年団『ソウル市民』・『ソウル市民1919』を上演します。アイホールでは『ソウル市民』が3度目、『ソウル市民1919』が2度目の上演となります。 青年団主宰であり、作・演出の平田オリザさんに、作品のことや豊岡市への劇団移転、話題となっている演劇を学べる専門職大学の開学についてなどいろいろとお話いただきました。 『ソウル市民』の初演は、1989年なので、約30年前、僕が26歳の時に書いた作品です。大学を出た1987年くらいから「現代口語演劇」の実験を続けてきて、理論的には新しいものを発見したとは思っていましたが、その価値については自分でもよく分かっていませんでした。しかし、『ソウル市民』を書き上げて、この方法論は「こういう作品を書くためにあったんだ」と思うくらい初めて理論と実践がマッチしたと感じました。戯曲を書き上げた瞬間に「自分はこれで日本演劇史に名を残したな」と思ったほどです。しかし、初演の時は、思ったより観客が入らず、アゴラ劇場では、600人くらいの動員だったと記憶しています。大半のお客さんは、舞台上で何が起こっているのか分からなかったかもしれませんが、一部の方はとても評価をしてくださいました。例えば、シナリオライターのじんのひろあきさんは、この作品にインスパイアされて映画『櫻の園』のシナリオを書き、日本アカデミー賞の脚本賞を受賞しています。でも、今のようにインターネットのある時代ではないので、「何か変わった作品があるらしいよ」と一部の演劇ファンの間で話題になる程度で、結局、劇団もしばらく鳴かず飛ばずでした。ただ、「現代口語演劇」の記念碑的な作品となったことには違いないと思っています。

『ソウル市民』の初演は、1989年なので、約30年前、僕が26歳の時に書いた作品です。大学を出た1987年くらいから「現代口語演劇」の実験を続けてきて、理論的には新しいものを発見したとは思っていましたが、その価値については自分でもよく分かっていませんでした。しかし、『ソウル市民』を書き上げて、この方法論は「こういう作品を書くためにあったんだ」と思うくらい初めて理論と実践がマッチしたと感じました。戯曲を書き上げた瞬間に「自分はこれで日本演劇史に名を残したな」と思ったほどです。しかし、初演の時は、思ったより観客が入らず、アゴラ劇場では、600人くらいの動員だったと記憶しています。大半のお客さんは、舞台上で何が起こっているのか分からなかったかもしれませんが、一部の方はとても評価をしてくださいました。例えば、シナリオライターのじんのひろあきさんは、この作品にインスパイアされて映画『櫻の園』のシナリオを書き、日本アカデミー賞の脚本賞を受賞しています。でも、今のようにインターネットのある時代ではないので、「何か変わった作品があるらしいよ」と一部の演劇ファンの間で話題になる程度で、結局、劇団もしばらく鳴かず飛ばずでした。ただ、「現代口語演劇」の記念碑的な作品となったことには違いないと思っています。

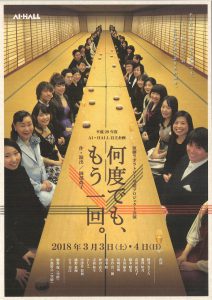

ハイバイに再演が多いのは、一度お客さんに面白がられた作品をブラッシュアップしていくことを大切に思っているからです。僕は演劇の初演は上手くいってもいかなくてもそれは〈事故〉だと思っています。作る側はあれこれ予測しても、全然お客さんの反応は違って、びっくりして本番を終えるものです。だから僕の中で「初演」は〈プレビュー公演〉であり、「初演の経験をもとに練り直して再度上演するもの」を〈本当の初演〉と捉えています。今回は4回目の上演なので、もちろん以前の上演から変化する部分はありますが、かなり完成度は高くなるでしょう。

ハイバイに再演が多いのは、一度お客さんに面白がられた作品をブラッシュアップしていくことを大切に思っているからです。僕は演劇の初演は上手くいってもいかなくてもそれは〈事故〉だと思っています。作る側はあれこれ予測しても、全然お客さんの反応は違って、びっくりして本番を終えるものです。だから僕の中で「初演」は〈プレビュー公演〉であり、「初演の経験をもとに練り直して再度上演するもの」を〈本当の初演〉と捉えています。今回は4回目の上演なので、もちろん以前の上演から変化する部分はありますが、かなり完成度は高くなるでしょう。 僕は演劇を“悪ふざけ”の一環だと思っていて、俳優は役の人物にはなれないというのが、基本だと考えています。それは、ある演劇エッセイストが言っていた「演劇の不可能性」ということに通じていると思います。例えば、この作品では男性が母役を演じたり、祖母役を若い女性が演じていたりしますが、演劇はそんな「不可能」に挑戦しているからこそ面白いメディアなのではないでしょうか。

僕は演劇を“悪ふざけ”の一環だと思っていて、俳優は役の人物にはなれないというのが、基本だと考えています。それは、ある演劇エッセイストが言っていた「演劇の不可能性」ということに通じていると思います。例えば、この作品では男性が母役を演じたり、祖母役を若い女性が演じていたりしますが、演劇はそんな「不可能」に挑戦しているからこそ面白いメディアなのではないでしょうか。

劇団同士の交流以前に僕自身は2008年から韓国での活動を始めました。きっかけは、僕が演出部として所属している青年団の平田オリザさんに「アジアの演出家が韓国に集まって作品を作るという演劇フェスティバルがあるから、演出家を紹介してほしい」という要望があったからです。そして、劇団内で企画書のコンペをして、僕が行くことに決まりました。

劇団同士の交流以前に僕自身は2008年から韓国での活動を始めました。きっかけは、僕が演出部として所属している青年団の平田オリザさんに「アジアの演出家が韓国に集まって作品を作るという演劇フェスティバルがあるから、演出家を紹介してほしい」という要望があったからです。そして、劇団内で企画書のコンペをして、僕が行くことに決まりました。

僕も初めて韓国に行くときは歴史の話はするなと言われていて、その後、韓国の文化を多少なりとも理解し、友達と歴史の話もしていたので、そろそろ植民地時代に触れた作品を作れるというタイミングになりました。ただ、実際踏み込んでみると大変なことは多く、初演の時、うちの劇団の俳優はもちろん初めてなので、「なんか余計なことを言っちゃいけないんじゃないか」とか気を使いすぎるところがありました。だから稽古中に双方の歴史に関するいろいろな映像を見てディスカッションも結構やりました。日帝朝鮮時代の朝鮮人が作った日本語映画も見ました。今見ると驚くほど日本語が上手いし、全然朝鮮人だと分からないし、しかも俳優なので日本語で〈演技〉もしているんです。とても上手くてびっくりしました。また、青年団の『ソウル市民』という作品をみんなで見て感想をシェアしたりしました。

僕も初めて韓国に行くときは歴史の話はするなと言われていて、その後、韓国の文化を多少なりとも理解し、友達と歴史の話もしていたので、そろそろ植民地時代に触れた作品を作れるというタイミングになりました。ただ、実際踏み込んでみると大変なことは多く、初演の時、うちの劇団の俳優はもちろん初めてなので、「なんか余計なことを言っちゃいけないんじゃないか」とか気を使いすぎるところがありました。だから稽古中に双方の歴史に関するいろいろな映像を見てディスカッションも結構やりました。日帝朝鮮時代の朝鮮人が作った日本語映画も見ました。今見ると驚くほど日本語が上手いし、全然朝鮮人だと分からないし、しかも俳優なので日本語で〈演技〉もしているんです。とても上手くてびっくりしました。また、青年団の『ソウル市民』という作品をみんなで見て感想をシェアしたりしました。

_小-e1520225791181-667x372.jpg)

_小-200x300.jpg)

_小-300x200.jpg)

岩崎:

岩崎: 岡部:

岡部:

岩崎:

岩崎:

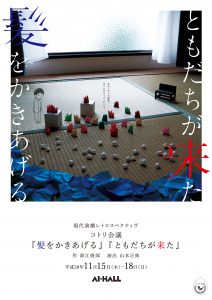

現代演劇レトロスペクティヴは、時代を画した現代演劇作品を関西を中心に活躍する演劇人によって上演する企画です。今回、南河内万歳一座の内藤裕敬さんがアイホールとタッグを組み、自身の初期代表作を上演します。公演に先駆け、内藤さんにお話を伺いました。

現代演劇レトロスペクティヴは、時代を画した現代演劇作品を関西を中心に活躍する演劇人によって上演する企画です。今回、南河内万歳一座の内藤裕敬さんがアイホールとタッグを組み、自身の初期代表作を上演します。公演に先駆け、内藤さんにお話を伺いました。 ■「ザ・昭和」な作品を若い人たちとつくる

■「ザ・昭和」な作品を若い人たちとつくる この作品は僕が27、8歳のときに書いたもので、二つの詩をモチーフにして作ったことを改めて思い出しました。それは、ルイ・アラゴンの「青春の砂のなんと早く/指の間から/こぼれ落ちることか」という詩と、石川啄木の『一握の砂』にある「いのちなき砂のかなしさよ/さらさらと/握れば指のあひだより落つ」という詩です。もう手の中に残っていないと感じた青春の焦燥感と、「二十代はこんなはずじゃなかった」という僕自身の思いが、『二十世紀の退屈男』のスタートになっています。

この作品は僕が27、8歳のときに書いたもので、二つの詩をモチーフにして作ったことを改めて思い出しました。それは、ルイ・アラゴンの「青春の砂のなんと早く/指の間から/こぼれ落ちることか」という詩と、石川啄木の『一握の砂』にある「いのちなき砂のかなしさよ/さらさらと/握れば指のあひだより落つ」という詩です。もう手の中に残っていないと感じた青春の焦燥感と、「二十代はこんなはずじゃなかった」という僕自身の思いが、『二十世紀の退屈男』のスタートになっています。 一人でも増えるならいいんじゃないかと思っていました。けれど、2.5次元の舞台を観た観客の感想を読んでいると、それも期待できないんじゃないかと個人的に思っています。あそこに演劇の観客が育つ環境は無い気がしていて。逆に、今回のようなお芝居の中から新しいムーブメントを起こさないといけないという思いが強くなりました。演劇の新しいことや、舞台で成立しうる劇的な瞬間にしがみついて具現化しないと、観客は観てくれないんじゃないかと思っています。だから、暴れ回っていた当時を思い出しながら稽古を進めています。

一人でも増えるならいいんじゃないかと思っていました。けれど、2.5次元の舞台を観た観客の感想を読んでいると、それも期待できないんじゃないかと個人的に思っています。あそこに演劇の観客が育つ環境は無い気がしていて。逆に、今回のようなお芝居の中から新しいムーブメントを起こさないといけないという思いが強くなりました。演劇の新しいことや、舞台で成立しうる劇的な瞬間にしがみついて具現化しないと、観客は観てくれないんじゃないかと思っています。だから、暴れ回っていた当時を思い出しながら稽古を進めています。

AI・HALL共催公演として、青年団が2018年1月26日(金)~29日(月)に『さよならだけが人生か』の上演を行います。作・演出の平田オリザさんに、作品についてお話を伺いました。

AI・HALL共催公演として、青年団が2018年1月26日(金)~29日(月)に『さよならだけが人生か』の上演を行います。作・演出の平田オリザさんに、作品についてお話を伺いました。

再演の時に変えるパターンはふたつあって、ひとつは、初演のときに足りなかった部分を書き足したり、変えたい部分があったときです。もうひとつは、私は俳優に合わせて稽古場で台詞をすごく変えていくほうなので、今回はそれを随分やりました。ただしこの作品にはもうひとつ変えたところがあって、それは、毎日新聞さんのおかげで再演のときに大変な目にあったからなんです(笑)。別に毎日新聞が悪いわけじゃないんですが(笑)、2000年の「旧石器捏造事件」のスクープのことです。ちょうど私たちは2000年に初の『東京ノート』アメリカツアーがあって、その直後にこの作品の再演が決まっていたので、アメリカに行く前にほぼ通し稽古まで終わっていたんですね。それからアメリカツアーに出たら、その最中に毎日新聞のスクープがあったんです。今みたいにインターネットがサッと見られる時代ではなかったので、「日本では大変なことになってるらしい」ということになって…。で、もう、どう見ても世間では、「事件があったからこの作品をつくったんだろう」と見られてしまうような感じになってしまっていたうえに、こちらはアメリカにいるから事情がよくわからないしで、もう公演中止にするかとミーティングをしたぐらい悩みました。本当にモロな時期だったので、再演の際にはその話題に触れないのも不自然な感じだったので、ちょっと台詞を足したりしたんですが、今回はそれをまた全部なくしています。

再演の時に変えるパターンはふたつあって、ひとつは、初演のときに足りなかった部分を書き足したり、変えたい部分があったときです。もうひとつは、私は俳優に合わせて稽古場で台詞をすごく変えていくほうなので、今回はそれを随分やりました。ただしこの作品にはもうひとつ変えたところがあって、それは、毎日新聞さんのおかげで再演のときに大変な目にあったからなんです(笑)。別に毎日新聞が悪いわけじゃないんですが(笑)、2000年の「旧石器捏造事件」のスクープのことです。ちょうど私たちは2000年に初の『東京ノート』アメリカツアーがあって、その直後にこの作品の再演が決まっていたので、アメリカに行く前にほぼ通し稽古まで終わっていたんですね。それからアメリカツアーに出たら、その最中に毎日新聞のスクープがあったんです。今みたいにインターネットがサッと見られる時代ではなかったので、「日本では大変なことになってるらしい」ということになって…。で、もう、どう見ても世間では、「事件があったからこの作品をつくったんだろう」と見られてしまうような感じになってしまっていたうえに、こちらはアメリカにいるから事情がよくわからないしで、もう公演中止にするかとミーティングをしたぐらい悩みました。本当にモロな時期だったので、再演の際にはその話題に触れないのも不自然な感じだったので、ちょっと台詞を足したりしたんですが、今回はそれをまた全部なくしています。

それはありますね。最初の頃は、「後ろ向いて喋るな」とか「同時に喋るとよくわかりません」とかアンケートによく書かれていました。そういうのは今はもうないですし、見慣れて当たり前になったというか…。私たちはレパートリー劇団のつもりでいるというふうに申し上げたんですけど、それから先ほど、劇場のミッションの話もしたんですけど、劇場というのは基本的に同じ演目を何度でも見られるという、ストックの機能が実は重要で、私たちとしては、劇団あるいはアゴラ劇場の単位でもそういうものだと考えていて、そういう意味では、お客さんとの関係が落ち着いてきたという感じはあります。そしてそれを私はいいことだと思っています。特に関西公演は最近、すごくお客さんが入ってくださっていて、伊丹公演でももうすでに一般前売完売の回があるんですけれども、本当に有難いことに年一回の青年団の公演を楽しみにしてくださっているお客様がいて、必ず来てくださるというのは、非常にいい関係だなと思っています。若い方は信じられないかもしれませんが、最初に私がアイホールで公演をさせていただくときに、岩松了さんからも「関西は大変だから行かないほうがいいよ」って言われて(笑)。伝説では聞いたことがあると思うんですけど、当時、東京乾電池が近鉄小劇場で公演したときに、カーテンコールで「わからへん」と野次が飛んだという(笑)。そういう時代からやってきているので、やっぱりお客さんとの関係が成熟してきたなと感じていて、それは演劇にとって、私にとって、いいことだと思っています。

それはありますね。最初の頃は、「後ろ向いて喋るな」とか「同時に喋るとよくわかりません」とかアンケートによく書かれていました。そういうのは今はもうないですし、見慣れて当たり前になったというか…。私たちはレパートリー劇団のつもりでいるというふうに申し上げたんですけど、それから先ほど、劇場のミッションの話もしたんですけど、劇場というのは基本的に同じ演目を何度でも見られるという、ストックの機能が実は重要で、私たちとしては、劇団あるいはアゴラ劇場の単位でもそういうものだと考えていて、そういう意味では、お客さんとの関係が落ち着いてきたという感じはあります。そしてそれを私はいいことだと思っています。特に関西公演は最近、すごくお客さんが入ってくださっていて、伊丹公演でももうすでに一般前売完売の回があるんですけれども、本当に有難いことに年一回の青年団の公演を楽しみにしてくださっているお客様がいて、必ず来てくださるというのは、非常にいい関係だなと思っています。若い方は信じられないかもしれませんが、最初に私がアイホールで公演をさせていただくときに、岩松了さんからも「関西は大変だから行かないほうがいいよ」って言われて(笑)。伝説では聞いたことがあると思うんですけど、当時、東京乾電池が近鉄小劇場で公演したときに、カーテンコールで「わからへん」と野次が飛んだという(笑)。そういう時代からやってきているので、やっぱりお客さんとの関係が成熟してきたなと感じていて、それは演劇にとって、私にとって、いいことだと思っています。

約1年ぶりの新作です。1993年に『くじらの墓標』を発表して以降、四半世紀近く、僕はクジラを扱った劇を創ってきました。2000年に国際交流基金のアジア企画として、インドネシア・フィリピン・アメリカの俳優を招いて製作した『南洋くじら部隊』、渡辺美佐子さん主演で捕鯨村を舞台にした『戦争と市民』(2008年)、岡山県・犬島で石切り場を舞台にした野外劇『内海のクジラ』(2011年)などです。また、近年は、沖縄についての芝居も数多くやってきました。ハヤカワ文庫にも入っている『海の沸点』『沖縄ミルクプラントの最后』『ピカドン・キジムナー』、ほかにも『普天間』『星の息子』などです。今回の『くじらと見た夢』は、長く向き合ってきたクジラと沖縄のことが混ざった作品になりました。

約1年ぶりの新作です。1993年に『くじらの墓標』を発表して以降、四半世紀近く、僕はクジラを扱った劇を創ってきました。2000年に国際交流基金のアジア企画として、インドネシア・フィリピン・アメリカの俳優を招いて製作した『南洋くじら部隊』、渡辺美佐子さん主演で捕鯨村を舞台にした『戦争と市民』(2008年)、岡山県・犬島で石切り場を舞台にした野外劇『内海のクジラ』(2011年)などです。また、近年は、沖縄についての芝居も数多くやってきました。ハヤカワ文庫にも入っている『海の沸点』『沖縄ミルクプラントの最后』『ピカドン・キジムナー』、ほかにも『普天間』『星の息子』などです。今回の『くじらと見た夢』は、長く向き合ってきたクジラと沖縄のことが混ざった作品になりました。

クジラは魚と違って哺乳類だから、どんな潜水能力を持っていても何十分かに一回、浮上して息を吸わないと溺れてしまうんです。じゃあ、いつ寝ているのかというと、クジラは半分寝て半分起きている状態で泳ぐそうなんです。その状態で見るクジラの夢って何だろうと妄想したのが、『くじらと見た夢』というタイトルに繋がりました。僕は、演劇は「夢」のバリエーションだと思っています。世阿弥がまとめた能は亡霊の物語で、ある場所に思いを持った何者かが現れてその場所で立ち会う者たちに見せるイリュージョンだと考えています。つまり「誰かの夢」ではなく所有格を外した「場所の夢」という考え方です。僕が想像上の「くじらの見る夢」に惹かれるのは、その「所有格なき夢」と似ているから。半分眠っていて半分起きている状態が、夢と現実の境目が無くなるさまと似ているところに惹かれました。

クジラは魚と違って哺乳類だから、どんな潜水能力を持っていても何十分かに一回、浮上して息を吸わないと溺れてしまうんです。じゃあ、いつ寝ているのかというと、クジラは半分寝て半分起きている状態で泳ぐそうなんです。その状態で見るクジラの夢って何だろうと妄想したのが、『くじらと見た夢』というタイトルに繋がりました。僕は、演劇は「夢」のバリエーションだと思っています。世阿弥がまとめた能は亡霊の物語で、ある場所に思いを持った何者かが現れてその場所で立ち会う者たちに見せるイリュージョンだと考えています。つまり「誰かの夢」ではなく所有格を外した「場所の夢」という考え方です。僕が想像上の「くじらの見る夢」に惹かれるのは、その「所有格なき夢」と似ているから。半分眠っていて半分起きている状態が、夢と現実の境目が無くなるさまと似ているところに惹かれました。

高円寺で若者と接している中でも思うことですけど、俳優を志す人たちの身体感覚がずいぶん変わったなという感覚があります。“舞台の上で屹立する身体”みたいなイメージというのが、今の若い演劇人には持ちづらいんだなあ、舞台の上の身体の緊張・弛緩を含めたメリハリ、強弱、緩急みたいなものが、この戯曲を書いたときとずいぶん変わってるんだなあ、というのを日々感じているし、今回の稽古を始めても感じていることです。それはどっちがいいとか悪いというのじゃなくて、ある時代性の話だと思うので、今の身体感覚でこの作品がどう出来るかというのをこれから探していこうとしているところです。

高円寺で若者と接している中でも思うことですけど、俳優を志す人たちの身体感覚がずいぶん変わったなという感覚があります。“舞台の上で屹立する身体”みたいなイメージというのが、今の若い演劇人には持ちづらいんだなあ、舞台の上の身体の緊張・弛緩を含めたメリハリ、強弱、緩急みたいなものが、この戯曲を書いたときとずいぶん変わってるんだなあ、というのを日々感じているし、今回の稽古を始めても感じていることです。それはどっちがいいとか悪いというのじゃなくて、ある時代性の話だと思うので、今の身体感覚でこの作品がどう出来るかというのをこれから探していこうとしているところです。

生田:

生田: 生田:

生田: