はしぐちしん(コンブリ団)さん、山口茜(トリコ・A)さん、横山拓也(iaku)さん3名による鼎談を掲載しました。司会はディレクターの岩崎正裕です。

admin のすべての投稿

平田オリザインタビューを掲載しました。

青年団『平田オリザ・演劇展vol.5』平田オリザインタビューを掲載しました。

■インタビューはこちらから → コチラ

平成28年度「次世代応援企画 break a leg」参加団体が決定しました。

平成28年度 次世代応援企画 break a leg」選考結果について

参加団体を募集しておりました「平成28年度 次世代応援企画break a leg」につきまして、

たくさんのご応募をいただきありがとうございました。

選考の結果、次の団体がアイホールに登場いただくことになりました。

■団体名【活動拠点】

○夕暮れ社 弱男ユニット【京都】

○ミナモザ【東京】

公演の詳細が決まりましたら、随時ご案内いたします。

今後も、「break a leg」にご注目ください。

天野天街(少年王者舘)インタビュー

アイホールでは2月26日(金)~28日(日)に提携公演として、少年王者舘第38回本公演『思い出し未来』を上演いたします。6年ぶりの新作について、作・演出の天野天街さんにお話を伺いました。

■終わりがはじまりを食い尽くす芝居

少年王者舘としては6年ぶりの新作となります。今作は、「ウロボロス」(自分の口で自分の尻尾を飲み込んでしまったことによって環となった蛇の図)のような、はじまりが終わりを、あるいは終わりがはじまりを食い尽くしていく芝居にしたいと思っています。ウロボロスは、パラドックスを語るときによく使われますが、それを演劇にしてみるとどうなるのかという興味が今回の創作の大きな動機です。

少年王者舘の作品は、いわゆる「物語」が存在せず、ひとつのイメージや状態を、ある時間の流れの中で積み重ねたりくっつけたり離れさせたりすることで、「何か」が見えてきたり、消えていったりすることが特徴です。企画書に「往還し、循環し、停滞し、跳躍し、逆転し、逆流する時間」と書いたのですが、これを実際の行為にすると少年王者舘の手法になります。つまり、「往還」は行ったり来たり、どちらに進んでいるかわからなくなる方向性の欠如状態。「循環」は繰り返し。閉じた円環という構造の中でループしながら状態を変えていくこと。今回はここにウロボロスを使ってみたいと思っています。「停滞」は止まった状態。実際に時間を止めることはできませんが、演劇という虚構を通して時間を止めることで、見えない時間のカタチを可視化させたいと思っています。「跳躍」は一瞬だけ隙間ができること。レコードの針飛びのように、ある流れのなかで少しだけ欠落する部分ができることです。「逆転」は言葉通りの意味で、エントロピーの流れが逆転すると「逆流する」に繋がります。こうした手法は今回も取り入れますし、基本的には少年王者舘が今までやってきたことの延長線上にある作品だと思っています。

■演劇と量子力学

もうひとつの試みとして、量子力学で扱われている現象と演劇とを重ねあわせてみたいと考えています。本作は、かいつまんで言うと、「なぜこの世界はあってしまうのか」「私はどこから来てどこへ行くのだろうか」という話です。「宇宙のはじまりはどうなっているんだろう」「終わりはどうだろう」「はじまりの前は、終わりのあとは、どうだろう」という子どもの頃に思う疑問と、先端の物理学者が考えていることは、言語にすると同じことですよね。このはじまりや終わりが明確でないことを、演劇という「はじまって終わる」という“枠”がある表現に、量子力学を使って、意識的に構造として取り入れてみようと考えています。でも、量子力学に関する具体的な説明は劇中に一切出てきません。この学問で扱われる現象そのものや、それらがまだ解明されきっていないことが面白いと思っているので、あくまで「よくわからないもの」を演劇に取り入れるためのひとつのキーとして使います。

もうひとつの試みとして、量子力学で扱われている現象と演劇とを重ねあわせてみたいと考えています。本作は、かいつまんで言うと、「なぜこの世界はあってしまうのか」「私はどこから来てどこへ行くのだろうか」という話です。「宇宙のはじまりはどうなっているんだろう」「終わりはどうだろう」「はじまりの前は、終わりのあとは、どうだろう」という子どもの頃に思う疑問と、先端の物理学者が考えていることは、言語にすると同じことですよね。このはじまりや終わりが明確でないことを、演劇という「はじまって終わる」という“枠”がある表現に、量子力学を使って、意識的に構造として取り入れてみようと考えています。でも、量子力学に関する具体的な説明は劇中に一切出てきません。この学問で扱われる現象そのものや、それらがまだ解明されきっていないことが面白いと思っているので、あくまで「よくわからないもの」を演劇に取り入れるためのひとつのキーとして使います。

■シンプルな構造に還元できる複雑なことを

今回は作品の構造に特化したつくり方にしたいと考えています。いつもは、台本をずるずると書いていく途中に作品全体の構造がみえてきて、そのときに初めて構造をうねらせたり捻じ曲げたりするのですが、今回はまず構造ありきで進めたい。そしていつもより「シンプル」にしたいんです。といっても、(ダンス、映像、音響、照明といった)いろんな表現手法を取り払うのではありません。作品構造をしっかりさせると、結果、シンプルになると思っています。わかりやすさとも違います。だから、構造は複雑怪奇に成長させていきたい。アインシュタインの相対性理論の方程式で「E=mc2」(注1)がありますが、これはすごくシンプルな数式なのに、実はものすごいものを孕んでいますよね。こういうシンプルな式に還元できる複雑なことをしたい。短い時間にいろんなシーンが詰め込まれているのに、紐解くとウロボロスの図のような、すごくシンプルな構造が見えてくるものにしたいと思っています。こうした構造が『思い出し未来』というタイトルにも繋がってきます。例えば、「デジャ・ヴュ」は、体験したことがないのに知っているような感覚のことですよね。そうした感覚を想起させる構造を意識的に構築していきたいんです。演劇の表現方法として「どこからが始まりで、どこまでが終わりなんだ」と思わせる見せ方は多々あると思うのですが、その新しい形を目指したいと思っています。

(注1)エネルギー=質量 ×光速の2乗のこと。質量とエネルギーの等価性とその定量的関係を表した式。ある物体がこの世から消失すると、ものすごい量のエネルギーに変化するという原子爆弾の理論的根拠にもなった。

■「未来を思い出す」ということ

『思い出し未来』というタイトルは、「思い出し笑い」の洒落なんです。これは誰もやったことのない洒落だと自負していたのですが、他の人に言っても全く伝わらなくて(笑)。また、「未来を思い出す」という感覚はどういうことかという疑問をぶつけたものでもあります。僕は何かを表現する時に「言葉で言ったらおしまいだ」という考えを持っているんですが、このタイトルは、わざとわかった気になる言葉を使いました。

僕、本番3日前なのに台本が書けずに追いつめられた状態のとき、「3日後の昼の僕へ。今の僕に向けて、そこにある台本を送ってください」という貼り紙をすることがあるんです。それで未来の自分との約束を絶対に守るんだと思って執筆する。本当に書けたときは、過去の自分に向けて念を送る。オカルトじゃないですよ(笑)。そういう気持ちで書いているんです。でもそのことで、この時間の円環が閉じる。つまり、“未来の思い出”が来るんです(笑)。今作も「私」が、“今”と“過去”“未来”を往還するイメージが強くあります。

■「私」という「意識」と対峙する

ただ、概念としての「私」を描くことを無防備にやってしまうと、すごく縮こまった考えになってしまうと危惧しています。「私」という言葉で説明できてしまう「意識」は、簡単に消せるものではないけれど、それを消す作業をしたい。この意識を上手く利用できないだろうかと思っているんですが、舞台上で、不測の事態をわざと演出してしまうことのあざとさと難しさに似ている。僕は、その延長線上に虚構である演劇が存在しているのではないかと考えています。演劇という表現は、人間というあやふやな生き物がやっているから、毎回同じことを繰り返しているつもりでも、少しずつ違ってくるんです。テキストどおりにやっていても、大きい小さいに関わらずアクシデントが起こるわけです。そのアクシデントすらも、テキストに織り込むというやり方に魅力を感じています。でも、台本として字にすると「意識」になってしまう。だから今は、「意識」を打ち消すために、もう一つの「意識」や「言語」でコーティングしていく作業を進めています。

■少年王者舘だからできること

舞台美術は、廃工場とステーション(駅)が折り重なったようなイメージにすることは決まっているのですが、実は、(初日2週間前で)台本がまだ2ページしか書けていない。こういう掟破りみたいな状態は、少年王者舘でしかできないと思っています。

僕は、自分の中にある新しいモノを表出するとき、「つくり手の無意識」を使ったほうが面白いと思っています。(書きはじめた時点で)考えていなかったアイデアが、締切ギリギリ、もしくは締切を越してしまった極限状態に、ニョロッと出てきたりするんです(笑)。それが面白いんですが、その面白さを待ってくれて、それを芝居に導入することができるのが少年王者舘であり、この集団でしかできないことだと思います。

台本ができていないと役者たちはダンスを創るんですね。1ヶ月まるまるダンスの稽古をしたりするときもあるので、ダンスだけがどんどん先鋭化されていく。少年王者舘をいつもご覧いただいているお客様は、「劇中にダンスがたくさんある」と言ってくださるんですけれども、その理由はこういうことです。

そして、今回、久しぶりの四都市公演です。そこで劇団の創立時期に活動していたメンバーにゲスト出演してもらうことになりました。少年王者舘はもともと、名古屋、東京、大阪の各都市に分かれた人たちを集めて結成した劇団だったので、今回も各都市の公演ごとに、そこに在住しているメンバーが出演することになりました。長年のファンの方々が聞くと、びっくりするような人も出演しますので、ぜひご期待ください。

(2016年1月、大阪市内にて)

土曜日のワークショップ『自由に踊ろう! 誰でもダンサー』

令和8年1月17日(土)~2月28日(土)

令和8年

1月17日(土)

1月31日(土)

2月21日(土)

2月28日(土)

各回10:00~12:00 ≪全4回≫

関西を拠点に活躍する男女2人組ダンスカンパニーによる初心者向けダンス講座が登場です。

ダンス未経験でも、体が硬くても、なにげなく動いてみたらダンスになる、他の人と動きでつながる、そんな自由でスタイルの決まっていないダンスを体験してみませんか。

会場/

東リ いたみホール4階 大和室

対象/

中学生以上

定員/

15名程度(先着順)

受講料/

全回受講:4,000円

※初回時納入。一旦納入した受講料は返金できません。ご了承ください。

1回ずつの単発受講:1,200円

※更衣室はございませんので、動きやすい服装でおこしください。

企画/伊丹市立演劇ホール

主催/公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団、伊丹市

伊丹想流私塾マスターコース リーディング公演『アマゾン川委員会』

公開ゲネのお知らせ

予約枚数終了につき、当日16時~のゲネプロを公開いたします(300円)。ぜひご来場ください。詳細

柳沼昭徳(烏丸ストロークロック)インタビュー

平成28年2月6日、7日に自主企画として、Re:クリエイション・プロデュース 烏丸ストロークロック『国道、業火、背高泡立草』を上演します。2013年3月に初演された本作を大幅改訂し、新たなキャストとスタッフで再創作するという本企画。作・演出の柳沼昭徳さんにディレクターの岩崎正裕がお話を伺いました。

■復讐譚のもう一歩先へ

岩崎:今回、「Re:クリエイション」という名で再創作に取り組まれていますが、初演作とどのように違ってくるのかお聞かせいただけますか。

柳沼:初演の三重公演のアフタートークで、岩崎さんから「前半はすごくいいが、後半になるにつれスタイルが変わっているね」という指摘をいただきました。初演は上演時間が約90分で、前半部60分、後半部30分という構成だったのですが、実は各方面からも岩崎さんと同じ指摘があったんです。僕自身も同じように感じていましたので、今回、後半部分を改訂することが大きなトピックになっています。

岩崎:「大栄町(だいえいちょう)」を舞台に、その町を逃げるように去っていった大川祐吉という男が、生まれ故郷に帰ってくる。そして、昔の人間関係を踏まえながら、彼と町に起こった出来事を語るというのが中盤ぐらいまでですよね。

柳沼:後半は、「ビンボーのユーキチ」と呼ばれていたその男が、マルチ商法で一儲けして「お金持ちのユーキチ」として帰ってきて、「大栄町」で町おこしという名の復讐をするという内容です。今回、改訂するにあたり、「復讐する」だけを最終目的にしないことにしました。復讐譚にすると、観客の感想は「祐吉さん大変でしたね」で終わる可能性が高い。そうではなく、どこか引っかかるポイントをつくって、観客自身が自分の生活や日常を振り返ったり、何かを考えたりするきっかけにしてほしいと思いました。だから、復讐譚のもう一歩先を描くことが、今回の大きなテーマです。新しい登場人物も出ます。Iターンで「大栄町」にやってきた中年タクシードライバーで、その人が祐吉に強い影響を与えていきます。初演作は、貧乏だった祐吉が町に恨みを晴らす方法を、生まれ変わり=お金持ちという構図にし、でもどんなにお金があっても空しいよねという終わり方にしていました。今回も、演劇で経済を描くことは変わらないですが、消費社会や資本主義社会だけではないというところも描きたいと思っています。

岩崎:作者の視点が、祐吉側ではなく、もう少し俯瞰的なものになるということですね。

柳沼:日本の資本主義社会を大いに忌み嫌う作品になればと思っています(笑)。

岩崎:後半を丁寧に描くということは上演時間も変わる?

柳沼:休憩込みで約2時間30分。二幕構成にして、祐吉が「大栄町」に戻ってきてからの時間を丁寧に描きます。

■「大栄町」のモデル

岩崎:「大栄町」は架空の町ですよね。でも、日本は都会より田舎である町が多いわけで、この作品を観たときにすごく普遍性があると感じました。なぜ、こういう設定にしようと思われたのですか?

柳沼:最初のきっかけは、2010年に上演した短編集『仇野(あだしの)の露』の一編『怪火』という作品です。マルチ商法でお金を儲けた男が、警察に捕まる直前を描いたもので、ここには「祐吉」も「大栄町」も登場しません。このあとの短編『火粉、背高泡立草』(2012年)で、初めて両方の名前が登場します。実はモデルにした町がありまして…。

岩崎:それ、是非聞きたいですね。

柳沼:新作を立ち上げるにあたりフィールドワークを行った場所で、元・自民党の野中広務さんの出身地が北部にあって、昭和の時代に揺れ動いた地域です。野中さんの伝記を読むと、自身の生い立ちや国政に出るまでのプロセスが書かれていてとても興味深い。被差別部落出身で、勉強を頑張って高校を出て国鉄に入社したけど、地元の力になりたいと思い町会議員に出馬、町長にもなられて京都の府政にも携わり国政に進むという、わかりやすいぐらい政治の世界でのサクセスストーリーを歩まれた人なんです。

柳沼:新作を立ち上げるにあたりフィールドワークを行った場所で、元・自民党の野中広務さんの出身地が北部にあって、昭和の時代に揺れ動いた地域です。野中さんの伝記を読むと、自身の生い立ちや国政に出るまでのプロセスが書かれていてとても興味深い。被差別部落出身で、勉強を頑張って高校を出て国鉄に入社したけど、地元の力になりたいと思い町会議員に出馬、町長にもなられて京都の府政にも携わり国政に進むという、わかりやすいぐらい政治の世界でのサクセスストーリーを歩まれた人なんです。

岩崎:自民党の真のリベラルを背負ってらっしゃいましたからね。

柳沼:当時の京都府政は共産党が強くて、同和対策事業を積極的に推し進めていたのですが、野中氏はその政策に対しては批判をしている。でも自身は政治家として、同郷の人たちが営む建設業とかに便宜を図りまくっていて、その矛盾が「昭和だな」と。でも、すごく人間的な魅力を感じました。作中には野中さんをモデルにした人物は具体的には登場しませんが、そういった人を輩出した町を舞台にした作品を書いてみようと興味が湧きました。

岩崎:「大きく栄える町」というのはアイロニーだよね。昭和の高度成長期を通りすぎたあとは、もう寂れてしまっているけれど、名残りとして「大栄町」という名前が残っているという。

柳沼:いまは悲しき…みたいな。

岩崎:日本のどの地域にでも、ひとつやふたつはそういう町はあるよね。だから、どこにでも当てはまる物語だと思う。

柳沼:モデルとしたのが京都の北部の田舎町だったので雰囲気がわかるか心配だったんですが、初演の広島での反応がすごく良くて、上演して初めて普遍性をもった作品であることがわかりました。

岩崎:柳沼さん、ご出身はどちらなんですか?

柳沼:京都市内です。

岩崎:ああ、だから書けるんですよ。書くべき作品と自分との距離がきちんと取れていると感じるもの。作者が地方都市出身だと、切り口が違ってくると思う。僕は鈴鹿市出身だから、この作品は田舎の痛いところを突いてくるなっていう印象があって。でも、この町の佇まいはとてもよくわかるし、共感できました。

■「大川祐吉」が生まれた経緯

柳沼:短編集を上演したころ、京都にある山あいの集落で劇団の合宿をしたんです。そのときに、谷を隔てた向こう側にお城の天守閣を発見しました。WEBで検索しても誰の城なのか全く情報が無い。地元の人に尋ねたら、歴史的な建造物でなく、どうやら右翼の人が造ったもので、今は空き家になっていると。「家なの? 住んでいたの?」と興味が湧いて近くまで行くと、実際は二階建ての家で、そのうえ、林道を隔てた反対側には、街宣車が錆だらけで放置されていて…。

岩崎:うわー。一つの思想の滅びの姿やね…。

柳沼:「昭和やな」って感じました。庭には、犬のゲージがいっぱいあったので、ブリーダーもやっていたようで。お城なのに、なぜか家紋は菊の御紋。廟所と書かれた場所には、お墓を建てようとしていた形跡も残っていて、墓石には「源氏家臣なんとかの末裔」っていうのと、持ち主の本当の家紋が彫られていて…。もう無茶苦茶ですよね(笑)。

岩崎:そこの人、どうなったんだろう。気になるね。

柳沼:地元の人にもっと聞きたかったのですが、ちょっと触れてはいけないニオイがしたので、ネットで隅々まで必死になって調べました。詳細は出てきませんでしたけど、その建物が差し押さえ物件として競売にかかっていることはわかりました。結局、すべてが「そうだったかもしれない」でしか語れないのですが、そこにはものすごい非日常があったわけです。イマジネーションが湧いてきちゃって。それで、田舎の右翼の今を書こうと思ってつくったのが『火粉、背高泡立草』でした。

柳沼:地元の人にもっと聞きたかったのですが、ちょっと触れてはいけないニオイがしたので、ネットで隅々まで必死になって調べました。詳細は出てきませんでしたけど、その建物が差し押さえ物件として競売にかかっていることはわかりました。結局、すべてが「そうだったかもしれない」でしか語れないのですが、そこにはものすごい非日常があったわけです。イマジネーションが湧いてきちゃって。それで、田舎の右翼の今を書こうと思ってつくったのが『火粉、背高泡立草』でした。

岩崎:そこが入り口やったんですね。

柳沼:舞台は国会議員を輩出した町。そこにブリーダーで街宣車に乗っていて荒々しくて、自分の本能にしたがって生きている男がいて、きっといろんなところに女をつくって、でも綺麗なクラブのママとかじゃなくて貧相な女を囲っていて・・・と想像して。そして、そういう男を親に持った子どもは一体どういう人物だろう、その想像から生まれたのが「祐吉」でした。

■対話する「場」を創る

岩崎:柳沼さんは、劇団活動とは別で、地域で出会った方々と作品創作をされていると伺ったのですが、それはどういった作業なのですか?

柳沼:知立や津や四日市などで市民劇をつくったときに出会った人のなかで、地元に活動できるフィールドがない人や、僕と一緒にやりたいと言ってくれる人と、月に1~2回集まっています。演劇をつくるうえで、物理的な距離はネックになるんですが、そこを乗り越えて作品をつくれないかを模索しているところです。ただ、この集まりの大きな目的は、作品の発表だけでなく、それぞれが各地域で表現者として自立することと、何かを考えたり世の中を疑ってみたり、日々をちょっとだけ慎重に生活を送ってもらうことだと僕は思っています。そういう営みこそが文化的であると思いますし、そういう人を一人でも増やしたいと思い、「場」をつくりました。だからメンバーが集まると、ワークショップもしますが、この前こういう本を読んだとか映画を観たとか、安保法案や政治的な話や、世の中こんなことになっていますけど僕はこう思うという「対話」が多い。メンバーで対話をする癖をつけて、共有事項を増やして、それを作品創りに活かしていけないかと思っています。

岩崎:今、求められているのは、まさにそういう場所じゃないかと僕も思っています。安保法案について活発な議論をしましょうと言っても、会社や職場では絶対できない。会社でも家でもなく、利害のないところで語り合う「場」が、この国では不足していると思うんだよね。

柳沼:3.11の震災以降、コミュニティが必要だと声高に言われるようになりましたけど、僕たちに必要なのは、少数派の人たちが集まれる場所だと思うんですよね。そこにいることで安心できるような場所。やってみて、自分の考えていることを喋るだけでも「場」として成立するという実感があります。そして、そういうところから演劇作品を創ってみたい。メンバーで劇団をつくって活動しようとは全く考えておらず、ただ集まりたいから集まっている。愛知、三重、京都から集まって、20代前半から50代前半までと年齢もバラバラで、既婚者、独身といろんな人がいる。気が合う合わないでなく、こういうところで繋がっていくのは、ひとつの実験だと思っています。

岩崎:壮大な実験ですよ。でもそれは、地域だからできることだし、柳沼さんが作品をつくるうえでその作業が必要だと思っているからできることだと思う。

柳沼:でも、僕の2000年代後半の作品には、経済的な目的や利害関係じゃないところで人が集まって、形の無いものを信じるって気持ち悪いことだよね、みたいな考え方が実は滲み出ているんです。オウム真理教の事件やその後の彼らの動向を知ると、そういう人の集まりに対して、疑念や危機感を持っていた頃があって。

岩崎:21世紀初頭は、社会的にもそういう見方が強かったよね。

柳沼:今は、逆にこういった集まりを肯定したいと思うようになりました。

岩崎:オウムの人たちの当初の目的すべてを否定しないと社会は気が済まなかったのかと、僕もすごく疑問に思う。そこは分けて考えましょうよ、と思うね。柳沼さんが、経済的な繁栄が終わった町に対し経済によって復讐するというドラマを、疑いをもって「リ・クリエイション」しなきゃいけない理由も、今おっしゃったあたりにあるのではないかと思います。柳沼さんご自身が、経済活動に頼らない、なんらかの人の集まり、そこから始まるものに期待感を持っているんでしょうね。

柳沼:そうですね。

岩崎:じゃあ、今後は創作スタイルが変化していくかもしれない?

柳沼:スローガンを言うならば、集団でのモノづくりを突きつめていきたい。今までのように、お金をかけて演劇をつくる作業をしばらくしないでおこうかとも考えています。スタッフも外部に頼まず自分たちでやるみたいな。もう一度、駆け出しのころに戻るようなスタイルです。

岩崎:本当に、集まった人たちで何ができるかを真剣に考えているんだね。自分たちで照明も音響もするとなると、アングラのムーブメントに近づいていくのでは。

柳沼:やり方を間違えると疲弊していくばっかりになるので、持続可能な活動を目指したいと思っています。お金をかけないと言っても、やっぱりかかりますからね、演劇は。

■変わるところ、変わらないところ

柳沼:改稿作業が進むにつれ、祐吉は“業火”に包まれて、文字通り、火だるまになって燃え尽きてしまえばいいのにと思っているんですよ。

岩崎:えっ、どういうこと?

柳沼:祐吉は資本主義経済に翻弄された人の象徴。追われた町に対して、お金で復讐をするけれど、結局それだけでは何も解決しない。祐吉が燃えてしまうことで、消費社会に対してのアンチテーゼにならないかと思っていて。

岩崎:柳沼さんの作家としての立ち位置が面白いよね。だって、自分と対極にある人物を書かなきゃいけないんでしょ。やり方として、作家の主張を担う人をもう一方につくって、祐吉を燃やしちゃうこともできるんだけど、柳沼さんはその人を出さないんだよね。つまり、柳沼さんの主張は巧妙に隠されている。それが観ていてドキドキする部分だとも思う。

柳沼:観客にそう思ってもらえたら嬉しいですね。

岩崎:観客はきっと祐吉とともに揺れると思うよ。彼の視線で物語を追いかけちゃう人もいると思う。彼は善なるものじゃないけど、人間としての本質的な魅力があるんだよね。それは演じてらっしゃる桑折さんの魅力かもしれない。キャストも変わるんですよね。

柳沼:初演に引き続き出演するのが、桑折さん、今井さん、阪本。新しく加わるのが、小熊さん、イトウさん、新田さん、浅井さん。初演は6名でしたが、新しい登場人物が増えて7名になりました。

岩崎:阪本さんの役は初演と変わらず?

柳沼:はい。祐吉の元恋人の伊織です。

岩崎:祐吉と伊織のシーンが妙に艶めかしいんだよね。あのシーンをもっと観たいという個人的な欲望もあります。それに伊織からは、地方にずっといなきゃいけない女性の心根みたいなものが漂ってきて、自分の高校時代の彼女とかを思い出しちゃう。そういうところも本当によく書けているんだよね。セットや美術も変わるんですか?

柳沼:四角形の舞台でその周りをぐるぐる歩いたり、客席から舞台を見下ろすという基本構造は同じです。今回は舞台美術を杉山至さんにお願いしましたので、そこに美術家の個性が入ってきます。

岩崎:お客さんはかなり高いところから舞台を観るんだけど、あの視点は面白いよね。

柳沼:祐吉側に寄り過ぎず、神の目線のように客観視してほしいんです。

岩崎:それと同時に、観客を油断させている印象もあった。見下ろしの目線で観ることで、自分の方が優位にいるぞってことを担保させている。それなのに舞台から揺さぶってくるものが大きくて飲み込まれそうになるんだよね、この作品は。

柳沼:ありがとうございます。

岩崎:どんな作品に深化しているのか、楽しみにしています。

(平成28年1月 アイホールにて)

平田オリザ(青年団)インタビュー

アイホールでは2月19日(金)~22日(月)に提携公演として、青年団第74回公演『冒険王』『新・冒険王』を上演いたします。作・演出の平田オリザさんに作品についてお話を伺いました。

■『冒険王』について

本作は唯一自分の経験をもとにして書いた戯曲です。1980年、バックパッカーたちが溜まるイスタンブールの安宿を舞台に、西にも東にも行けない中途半端な日本人たちの青春群像を描いています。

トルコの首都イスタンブールは、インドからヨーロッパへ、あるいはヨーロッパからインドへ行く人たちが必ず立ち寄る、結節点みたいなところなんです。ところが、1982年にソビエト軍のアフガニスタン侵攻とテヘランのアメリカ大使館占拠事件が起こり、白人がイランから東に入れなくなってしまった。この影響で、イスタンブールからイランの首都・テヘラン行きの直行バスが出なくなってしまいました。日本人がイスタンブールからテヘランに向かうには地元のバスを乗り継ぐしか方法がない。しかも、イランは日本人が入れたり入れなかったりする状態が続いており、非常に宙ぶらりんな状態で多くの日本人が足止めを食らっていたんです。そのため、イスタンブールはインド方面へ行こうとして足止めを食らう人たちとイランからやってきてヨーロッパに向う人たちとが溜まってしまう状況になりました。僕は自転車で世界 一周をしていた時に、たまたまそこに居合わせ、10日間ほど滞在しました。エピソードの半分くらいは、その時の実体験に基づいています。

一周をしていた時に、たまたまそこに居合わせ、10日間ほど滞在しました。エピソードの半分くらいは、その時の実体験に基づいています。

本作は僕のお芝居では珍しく、いろんな時事ネタが入っています。山口百恵が婚約したニュースなど、今上演するとかなり古い時代の内容ですが(笑)、実際に上演してみるとそれほど違和感はありません。

また、過去の公演写真を見ていただいてもわかりますとおり、舞台が二段ベッドでグルっと囲まれていて、僕の演出上の最大の特徴である同時多発の会話が立体的に、いちばんダイナミックに繰り広げられる作品でもあります。

■『新・冒険王』について

韓国には、PARKという劇団があり、パク・カンジョンさんという方が主宰をされていました。彼はテレビドラマで主役を務めるほど人気のある俳優で、大学で教えたり、舞台の演出もしていました。劇団PARKは『東京ノート』を翻案した『ソウルノート』という作品を上演し、それが大ヒットして5年くらいソウルでロングランを続けていました。その後、『ソウルノート』の日韓合同バージョンを創ったりしたんですけれども、10年程前に彼から「一緒に新作をつくりたい」という話がありました。その時に僕が『冒険王』の話をして、この作品を題材にしたらいいんじゃないかと提案しました。

海外に行くと、バックパッカーの安宿では、日本人と韓国人が同じ部屋にされることが多いんです。『冒険王』と全く同じセットの一室で、今度は2002年に時代を移し、アメリカ軍のアフガニスタン侵攻で足止めを食らった日韓のバックパッカーたちの話にしようというところまで話は決まっていました。パク・カンジョンさんは僕と同い年だったのですが、残念ながら彼は癌で急逝されてしまい、新作をつくる話は立ち消えになってしまいました。

海外に行くと、バックパッカーの安宿では、日本人と韓国人が同じ部屋にされることが多いんです。『冒険王』と全く同じセットの一室で、今度は2002年に時代を移し、アメリカ軍のアフガニスタン侵攻で足止めを食らった日韓のバックパッカーたちの話にしようというところまで話は決まっていました。パク・カンジョンさんは僕と同い年だったのですが、残念ながら彼は癌で急逝されてしまい、新作をつくる話は立ち消えになってしまいました。

共同脚本・共同演出のソン・ギウンさんは日本に留学された経験があり、僕の作品をたくさん翻訳してくださっている方です。そもそも遡ると、パク・カンジョンさんが教えている大学の卒業公演で『東京ノート』を上演することになり、その翻訳を彼に頼んだことがきっかけだったんです。今では、彼の翻訳で僕の韓国版戯曲集も出版されています。2013年には東京デスロックの多田淳之介くんと『가모메 カルメギ』という作品を創っていて、多田君はこの作品で日本人初となる東亜演劇賞という演出家賞を受賞しました。今年、二人が再び共作した『颱風奇譚(たいふうきたん)』をご覧になった方も多いと思います。3年ほど前にソン・ギウンさんとお話しした際に、頓挫してしまった『新・冒険王』をやろうという話になり、亡くなったパク・カンジョンさんの弔い合戦のような形で上演が決まりました。

■日韓ワールドカップを通して見えた“日本人”

ソン・ギウンさんと『新・冒険王』をどういう話にしようかと考えた時に、時代を2002年に設定するなら、その年に行われた日韓共催のワールドカップに触れないわけにはいかないだろう、ということになりました。

よく調べていくと、2002年6月18日、トルコ時間でいうところの午前中に日本がトルコに負けており、午後には韓国がイタリアに勝っています。韓国‐イタリア戦は延長戦になったのですが、当時のワールドカップは今と違ってゴールデンゴール方式(サドンデス方式)だったので死闘となりました。試合でイタリアが最初に先制したところから、最後に韓国が決勝のゴールを入れて勝つところまでちょうど2 時間あり、本作はこの2時間をリアルタイムで描くお芝居になっています。宿にはロビーにしかテレビがない設定で、韓国人たちはそこで試合を見て盛り上がっており、ハーフタイムや延長戦の間にベッドのある部屋に戻ってくる、日本人は午前中のトルコ戦に負け、同じ部屋でずっとしょんぼりしているという構造になっています。その中で、やはり東にも西にも行けない日本人と韓国人の姿が描かれています。本作のキャッチフレーズには「日本はまだアジア唯一の先進国の座から滑り落ちたことに慣れていない。韓国はまだ先進国になったことに慣れていない」と書いています。

時間あり、本作はこの2時間をリアルタイムで描くお芝居になっています。宿にはロビーにしかテレビがない設定で、韓国人たちはそこで試合を見て盛り上がっており、ハーフタイムや延長戦の間にベッドのある部屋に戻ってくる、日本人は午前中のトルコ戦に負け、同じ部屋でずっとしょんぼりしているという構造になっています。その中で、やはり東にも西にも行けない日本人と韓国人の姿が描かれています。本作のキャッチフレーズには「日本はまだアジア唯一の先進国の座から滑り落ちたことに慣れていない。韓国はまだ先進国になったことに慣れていない」と書いています。

韓国がイタリアに勝った時点では、日本のマスコミはもちろん一般の人たちも「韓国礼賛」の風潮だったのですが、試合終了あたりから「インチキをしているんじゃないか」「あれは試合を買収したんじゃないか」という意見が出始め、次のスペインとの試合で勝ったあたりから「韓国陰謀説」みたいなものがワッとネット上に情報として流れました。客観的に見ると、非常に典型的であり、ものすごく情けない日本人というものが見えてくるわけです。現在に至る嫌韓イメージの源流は、この2002年のワールドカップにあったとも言われており、この作品には、そういった出来事の原点が描かれています。

■『新・冒険王』の創作過程と韓国公演での反応

今回の稽古場はとてもおもしろくて、僕が韓国人の俳優に演出する時は韓国語でしゃべり、通訳の方が日本人の俳優に伝えていました。ソン・ギウンさんも日本語ができるので、日本人の俳優には日本語で演出をつけ、通訳の人が並行して韓国の俳優に伝える形で進めました。演出は基本的には僕が全部行い、韓国の俳優が出演したり、韓国語が出る部分はソン・ギウンさんが後から仕上げていきました。台本はもっと複雑で、一旦、僕が書いたものをソン・ギウンさんが全部書き直して、それからお互いの国の台詞の部分についてもう一回それぞれが書き直しを行い、進めていきました。

今回の稽古場はとてもおもしろくて、僕が韓国人の俳優に演出する時は韓国語でしゃべり、通訳の方が日本人の俳優に伝えていました。ソン・ギウンさんも日本語ができるので、日本人の俳優には日本語で演出をつけ、通訳の人が並行して韓国の俳優に伝える形で進めました。演出は基本的には僕が全部行い、韓国の俳優が出演したり、韓国語が出る部分はソン・ギウンさんが後から仕上げていきました。台本はもっと複雑で、一旦、僕が書いたものをソン・ギウンさんが全部書き直して、それからお互いの国の台詞の部分についてもう一回それぞれが書き直しを行い、進めていきました。

『新・冒険王』の韓国公演は、予想していたとおり、日本以上に笑いが多かったですね。韓国には徴兵制があって、大学の学年暦に関係なく徴兵の指令が来るため、区切りの良い学期から戻るのに2~3ヵ月期間が空いてしまうことがあるそうです。そのため、徴兵の前後に3ヵ月から半年くらい長期旅行へ行く人が結構多いんです。

本作の登場人物には、そういう人たちが何人か出てきます。作中で出てくる徴兵制の話題も日本人から見ると到底笑えない話なんですが、韓国では何がおもしろいのかと思うほど爆笑でした。笑うしかないような“徴兵ネタ”が昔から本当にたくさんあるようで、日本ではあまりウケないけれども韓国ではウケる、といった部分は意図して書いていますね。

Q&A

Q.『冒険王』の1996年の初演から今回の再演に至る20年の間に、日本人を描く姿で変わったところはありますか。

初演から5年後の2001年に再演をしたんですが、その時点で既に意味合いが変わってきていました。自分でも意識してつくっているんですが、この作品はゴーリキの『どん底』にちょっと似ていると言われることがあります。僕は自転車で世界一周するという“冒険ごっこ”みたいなことをしていたんですけれども、そういう旅行ってずっと続けているとどんどん日常になっていっちゃって、本当にダラダラしてくるんですね。1996年の初演時は、そういうダメな人たちの話としてつくったつもりだったんです。ところが、2001年になってくるとそういう旅行者たちも「日本でちゃんと働いてお金貯めて旅行している。今の若者としては積極的じゃないか」という話になってしまって、相対的に作品の軸がズレてしまったところはあります。

80年代は就職するのが当たり前の時代でしたから、海外に出ること自体、結構大変だったし人生の半分を捨てるようなものでしたので、いうなればひとつの“冒険”だったんです。ところが、今の時代は就職しない選択もあるし、就職できない人も多いですよね。「就職」に対するイメージの変化が影響しているところもあると思います。

Q.日本人のアイデンティティについて描かれた『冒険王』が、韓国の若者に受け入れられたのは、理由があるんでしょうか。

韓国は日本以上に早いスパンで成長してきた国なんですね。2015年に『国際市場で会いましょう』という映画がヒットしたんですけれども、その作品の前半では「貧乏だから植民地化されたんだ」「国が弱いから分断されたんだ」といったことが描かれています。常に「貧乏だから」「弱いから」ということが成長のモチベーションになっていて、後に「漢江の奇跡」といわれる高度経済成長を成し遂げたわけです。しかし、1990年代末には大きな通貨危機を経験することになります。この出来事は、韓国にとって日本には想像できないほどの大きな挫折だったんですね。その後、徹底的な経済優先政策を取るようになり、財閥を優先して極端に資本を集中させることで経済は急回復しました。しかし、その政策の影響で国内では今、ものすごい格差が起こってしまっています。

こういった時代を経てきた韓国の若者たちは日本以上の屈折があるわけです。「軍事独裁政権を倒して民主化し、左翼政権まで実現したけれども、結局こういった状況になってしまった。自分たちは何を求めていたんだろう」と。ある意味で言えば、アイデンティティの喪失は日本の若者よりも大きい。そういった点において『冒険王』は非常に受け入れられたんじゃないかと思います。

Q.韓国の人たちにとっても、現代口語演劇の言葉の使い方や同時多発的な演出というのは理解されているのでしょうか。

僕たちは1993年に『ソウル市民』で初めて韓国公演を行いました。何か反発があるんじゃないかと思ったんですが、反応すらなかったですね。青年団自身もまだ日本でそんなに有名ではなかった時代でした。何しろ当時は関西公演もまだしたことがなくて「大阪はソウルよりも遠い」と僕たちは言っていたので(笑)。その後、2002年に日韓合同公演として創った『その河を越えて、五月』は日本と韓国両方で大きな演劇賞をいただくことができ、その時期からやっと現代口語演劇というものが認められるようになりました。数年後には劇団PARKで『東京ノート』を翻案した『ソウルノート』が上演され、大ヒットしました。韓国で有名なパク・カンジョンさんが手がけた作品ということもあり、ロングラン公演の中で韓流スターが入れ替わり立ち替わり出演し、話題を呼んだことで作品が知られるようになりました。

今では僕が書いた初期の評論が翻訳出版され、『演劇入門』など大学の教科書として使われるようになりました。ソン・ギウンさんをはじめ、僕と同じような演出方法を行っている人もいますし、僕が韓国の大学で、ワークショップや授業で教える機会もあります。韓国公演のアフタートークで話していても「なんでいろんな人が同時にしゃべるんですか」といった質問は出てきません。そういったところから見ても、僕の演劇様式は、韓国でも理解されていると思います。

(2015年12月、大阪市内にて)

平塚直隆(オイスターズ)インタビュー

2013年「次世代応援企画break a leg」の参加団体として、『日本語私辞典』でアイホールに初登場した名古屋の劇団「オイスターズ」。1月22日~24日に新作『この声』で、再登場します。座付作家・演出家の平塚直隆さんにディレクターの岩崎正裕がお話を伺いました。

■タイトルを「五感」で“しばる”こと

岩崎:「五感シリーズ」と銘打っていますが、そこから今回の作品についてお話しいただけますか。

平塚:五感とは人間が感じる五つの感覚のことです。僕は、書きたいことが溢れでてくるタイプではないので、書くことを探す作業から始めるんです。近年は題名に“しばり”をつけることにしています。「漢字一文字」とか「ひらがな7文字」とか。僕の場合、まずタイトルを決めてから、これは一体どういう話なのかを考えていく方法をとっています。この「まずはタイトルをつける」というのは、僕が強く影響を受けている北村想さんの著書に書かれていて、それを実践しています。この流れで、今年の“しばり”は「五感」にしました。そうしたら、五作品はつくれると思いまして(笑)。

岩崎:今回で何本目ですか。

平塚:四本目です。シリーズの作品内容が繋がっているわけではなく、一本一本が独立した作品になっています。最初が嗅覚を使った『あの匂い』という作品。次が『その味』という味覚の話で、視覚を扱った『みるみるうちに』は外部団体に書き下ろしました。そして今回の『この声』が聴覚で、このあと外部に書き下ろす作品で触覚を扱います。

岩崎:書いた順番は何か意図があるの?

平塚:書きやすい順です(笑)。匂いは記憶との結びつきが一番強いと聞いたので、ノスタルジックな話が作れそうだと思ったのが最初です。オイスターズの本公演では『あの匂い』『その味』と指示語を使っているので、今回のタイトルも『この声』としました。

岩崎:つまりは、「聞こえるもの」としての「声」というわけですね。

平塚:そうです。

■『この声』で企てる仕掛け

平塚:タイトルが決まると、次は「この声」ってどんな声かな、どういう話かなって、漠然と考えはじめるんです。最初は、誰かがどこかに閉じ込められていて「助けてくれ~」と声を発しているのに、誰も助けてくれないという状況を考えたんです。だけど、それよりも周りに人がいるのに、主人公がどんなに話しかけても無反応だったり、全然伝わらなかったり、返事が返ってこないような状況のほうが面白そうだと思い、こっちの方向性で進めることにしました。

そこで、ゾンビの世界になっている設定にすればそういう状態をつくれると思い、フェンスに囲まれた高校のグラウンドを舞台に、ゾンビたちがそのフェンスをガシャガシャしていて、それに向かって主人公が「皆さん落ち着いてください!」と声をかけまくる芝居にしようと思いました。でも、これでは主人公だけが喋りっぱなしになってしまって、ちょっと書きづらいことに気づきまして(笑)。最終的には、高校の美術準備室を舞台に、美術教師が絵を描いていたら、一人の女子生徒がやってきて、「私の友達がゾンビになりそうなんです。どうしたらいいと思いますか」と相談にくるところから始まる物語にしようと落ち着きました。

岩崎:グラウンドの周りにフェンスがあって、ゾンビに囲まれているところって、『ウォーキング・デッド』(*1)の雰囲気がしますね。

*1=2010年より放送されているアメリカのテレビドラマ。ゾンビによって終末を迎えた後の世界を舞台に、少人数の生存者たちが安住の地を求めて逃れの旅を続ける物語。現在はシーズン6まで続いており、日本でも人気を博している。

平塚:美術教師はそもそもゾンビを知らないので、女子生徒はまず説明をするんです。健全な人がゾンビに噛まれるとウイルスに感染してゾンビ化すること、それも噛まれた途端になるのではなく、時間をかけてゆっくりとゾンビになっていくこと。最後は意識が無くなり、一度死んだあとにゾンビとして生き返ることなどです。

平塚:美術教師はそもそもゾンビを知らないので、女子生徒はまず説明をするんです。健全な人がゾンビに噛まれるとウイルスに感染してゾンビ化すること、それも噛まれた途端になるのではなく、時間をかけてゆっくりとゾンビになっていくこと。最後は意識が無くなり、一度死んだあとにゾンビとして生き返ることなどです。

その生徒の相談は、「私の友達がだんだんとゾンビになりかけている段階で、ゾンビになる前に殺してほしいと頼まれた。私は彼女と友達だから今の状態ではとても殺せない。ゾンビになってから殺したい。先生、どうしたらいいですか」という内容なんですね。教師は、本当は絵を描きたいという自分の気持ちを優先したいんですけど、教師という責任感でもって、「ゾンビになってしまう前に縛り付けておいて、ゾンビになったところを殺したらいいんじゃないか」とアドバイスをするんです。すると、「わかりました」といって、生徒が去って行きます。

教師が絵の続きを描いていると、別の女子生徒がやってきて「友達が、私の友人をいじめているんですけど、どうしたらいいですか」と相談されます。よくよく話を聞くと、さっき教師がアドバイスした生徒のことだったので、「友達がゾンビになる前に縛ったらいいって、アドバイスした」と言うと、その生徒は「そういうことなんですね」と納得して去って行くんです。

その後、また別の女子生徒が「私は死んだらどうなるのか教えてほしいんです」と相談にやってくる。それで教師は「死んだら天国というのがあってね・・・」と答えていく。

そのうち、どうやら三人の女子生徒は別の場所で一緒にいて、ゾンビになる話をしているようだということがわかってきます。一人ずつ教師のところへ相談にやってきて、懇切丁寧にアドバイスを受けて、生徒は納得して去って行くんです。どうやら向こうでは三人で別の話し合いもされているようで、生徒が教師のもとに相談に戻ってくるたびに、なぜか内容が少しずつ変わっている。「先生は確かにそうアドバイスしたけど、そっちの話し合いでは一体どうなっているんだ。ここで三人が一緒に話をしてくれればいいのに」と思うんですけど、一人ずつしか来ないから話が余計にこんがらがっていく…。

そのうち、どうやら三人の女子生徒は別の場所で一緒にいて、ゾンビになる話をしているようだということがわかってきます。一人ずつ教師のところへ相談にやってきて、懇切丁寧にアドバイスを受けて、生徒は納得して去って行くんです。どうやら向こうでは三人で別の話し合いもされているようで、生徒が教師のもとに相談に戻ってくるたびに、なぜか内容が少しずつ変わっている。「先生は確かにそうアドバイスしたけど、そっちの話し合いでは一体どうなっているんだ。ここで三人が一緒に話をしてくれればいいのに」と思うんですけど、一人ずつしか来ないから話が余計にこんがらがっていく…。

そして、それが繰り返されることで、どんどん教師自身が窮地に陥っていくという設定です。ゾンビになるかならないかという問題を根底に置きつつ、教師と生徒との会話のなかで、主体と客体が逆転するような仕掛けをつくりたいと考えています。

岩崎:平塚さんの「語り」って、とっても真摯なスタイルだよね。今の話をもっともらしくいうなら、「コミュ二ケーションの断絶の話です」とまとめることもできるんだけど、平塚さんはそう言わない。言葉でまとめたって戯曲にはならないから、順序立ててそのシチュエーションを説明することしか劇作家ってできないんですよね。だから、本当に骨の髄まで劇作家だって感じがします。

■「この声は届いているのか」を主軸に

岩崎:美術準備室という、すごく密室性がある空間を選んだのも面白くなりそうですね。

平塚:僕の高校の担任が美術の先生でした。授業が終わったあともずっと絵を描いている先生で、どんな絵を描くのだろうと思って見たら、ヌードだったんですよ。その印象がものすごく強く残っています。

平塚:僕の高校の担任が美術の先生でした。授業が終わったあともずっと絵を描いている先生で、どんな絵を描くのだろうと思って見たら、ヌードだったんですよ。その印象がものすごく強く残っています。

岩崎:僕も『空の絵の具』(1996年)という作品で美術準備室を舞台にしたことがあります。美術部員だった人たちが準備室に集うという同窓会ものです。そのとき思ったんだけど、美術準備室ってエロチックなんだよね、空間が。美術室という開かれた教室では交わされない会話が、準備室では交わされそうだと思わせる。

平塚:あー、そうかもしれないです。教師と女子生徒の会話も、やっぱりちょっとエロチックなものになっちゃってます。

岩崎:でしょう(笑)。男の先生が絵に没頭していて、そこに女子生徒がやってくるというシチュエーションだけで、もうエロチックですよ。僕が今回のシチュエーションを敢えて批評的にいうと、まずエロチック=生命があります。そこに「ゾンビ」という死に傾斜していくキーワードが出てくる。つまり、生と死のせめぎ合いのドラマなのではないかと思うんです。あと、外から持ちこまれる情報が全部違うっていうのは、芥川龍之介の『藪の中』の構造ですよね。

平塚:もう、まさにそうです。観客には、先生の立場で観てほしくて、それで混乱に陥れられていく構図にしたいと思っています。美術教師の「声」は女子生徒に届いているのか、僕は日本語を喋っているけど生徒には伝わっていないのではないか、どれだけ話しかけても相手には届いていないのではないか、そういう方向に持っていきたいと思っています。

岩崎:伝わらない、かみ合わない会話って実際にありますよね。あと、実際の先生が見たら、ある種の「寓話」として、教師と生徒とのディスコミュニケーションにみえる可能性もあるかもしれませんね。ここからの展開が興味深いです。

平塚:どうやって会話だけで相手に思い込ませたり、見ているお客さんを信じ込ませるかということは、特にこだわってつくっていきたいと思っています。

■より多くのお客様との出会いを

岩崎:オイスターズが関西にいらっしゃるのは、今回で何回目ですか。

平塚:本公演としては、2013年に『ドレミの歌』(アトリエ劇研)、『日本語私辞典』(アイホール)、14年に『どこをみている』(大阪市立芸術創造館)に続いて今回で4回目です。その間に、ABCホールの「春の文化祭」に何度か参加しています。

岩崎:今回も四都市ツアー。それもアイホールで幕を開ける。ホームグラウンドじゃない都市の初演って大変ですよね。

平塚:もう、ドキドキしていますね。

岩崎:劇団の方針としては、もっと拡張していこうとお考えですか?

平塚:ツアーは続けたいと思っています。四国にも行きたいし、九州にもまた行きたいです。

岩崎:「過剰なまでに会話劇」「ライトでドライな不条理劇」を謳っていますけど、こういう味わいの作品は名古屋らしいのではないかと思うので、ツアー各地で是非定着してほしいです。

あと、気になっていたんですが、「はじめて割」というのは?

平塚:「オイスターズを初めて観る人は前売料金を半額にします」というものです。

岩崎:えっ、すごい。どうやって見分けるの?

平塚:皆さんの良心を信じて、自己申告です(笑)。あと、初めてじゃないお客様も、初めての人と一緒に予約されると、「はじめて割ペア」として二人とも半額になります。

岩崎:ちょっとそれすごいですね。これは、どんどん活用していただきたいですね。

平塚:できるだけ多くの方に観ていただきたいので、こういう取り組みをすることにしました。この機会に是非、オイスターズを観ていただければと思っています。

岩崎:『この声』というタイトルを聞いたとき、僕はまず「声」という単語に意識が向きました。例えば、日々世間から目を向けられずにコツコツ頑張っている僕たちの「この声」とか、高校演劇なら生徒たちの声にならない「この声」みたいな。逆に50代60代はこのタイトルから思想的なものを嗅ぎ取るでしょうし、チラシのビジュアルも少し昔の時代の写真がたくさん使われているから、かつての高度成長期~バブル期を生きた人の大人になってからの嘆きとしての「この声」とか。本当に色々想像しました。だけど、今日、お話を聞いて、聴覚であることがよくわかりました。そうした受け手の予想を悠然と裏切っていくのが、オイスターズらしいと思いますし、とても興味深いです。まさかゾンビの話だとは思わなかったですよ。面白い作品になることを期待しています。

平塚:ありがとうございます。僕たちも、アイホールにはもう一度来たかったので、楽しみです。笑っていただける、楽しんでいただける作品にしますので是非見に来て下さい。

(2015年12月、大阪市内にて)

『とおのもののけやしき』インタビューを掲載

8月21日~23日に行う「みんなの劇場」こどもプログラム『とおのものけやしき』について、作・演出の岩崎正裕ディレクターのインタビューを掲載しました。

■インタビューはこちらから → 【こちら】

ハイバイ 7/19(日)19時 チケット情報

坂手洋二(燐光群)インタビュー

アイホールでは平成27年12月11日(金)~13日(日)に、共催公演として、燐光群『お召し列車』を上演します。劇団主宰で、劇作家・演出家の坂手洋二さんにお話を伺いました。

■作品創作のきっかけ

僕が、ハンセン病について作品の中で取り上げたのは、オーストラリアのカウラという町で実際に起きた日本人捕虜脱走事件【※1】を題材にした『カウラの班長会議』(平成25年初演)が初めてです。そのなかで、病気のために隔離され、脱走に参加できなかった兵士を描きました。

そのモデルとなった元捕虜の立花誠一郎さんが、現在、岡山県瀬戸内市の長島にある国立ハンセン病療養所「邑久(おく)光明園」にいらっしゃいます。実は『カウラの班長会議』の上演の際、ハンセン病に関する問題はデリケートなので、現地に赴き説明する機会をつくったんです。そのときに立花さんと仲良くなり、カウラの捕虜収容所でひとりだけ隔離されていたこと、自分だけ脱走のことを知らされず事件に非常に驚いたことなど、貴重な話をたくさん聞くことができました。

僕の実家が瀬戸内市にあり、長島と地理的に非常に近いのですが、療養所の情報が広くは知られていなかったこともあり、恥ずかしながらその存在を知らずにいました。この出会いを機に、「邑久光明園」に何度か通うようになり、そこで語り部の皆さんに出会い、お話を聞くなかで「お召し列車」という言葉を知りました。この“言葉”に非常に引っ掛かりを感じたことが、今作をつくる最初のきっかけになっています。

【※1】日本人捕虜脱走事件…第二次世界大戦時の1944年8月5日、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州カウラで起こった日本兵捕虜脱走事件。捕虜収容所の脱走事件としては、史上最多の人数(日本人収容者数1,104名の内、545名以上)と見られ、カウラ事件とも呼ばれる。

■「お召し列車」とは?

「お召し列車」とは、そもそもは天皇を乗せるための特別列車のことですが、昭和初期からハンセン病患者を全国13か所ある国立療養所に集めるために運行した列車の“隠語”として既に使われていたそうです。

長島島内には「邑久光明園」と「長島愛生園」という二つのハンセン病療養所があるのですが、昭和30年、「長島愛生園」のなかに、公立邑久高校の分校として「新良田(にいらだ)教室」が開校しました。普通科四年制で、全国で唯一の罹患者のための公立高校だったこともあり、青森から沖縄まで各地の療養所から就学年齢の人が集まってきたそうです。

当時はハンセン病に対する隔離政策が継続されていた頃だったので、学生たちは、国鉄車輌のいちばん後ろに一両だけくっつけられた患者を隔離するための専用車輌に乗って長島にやってきたそうで、その列車の “あだ名”も<お召し列車>と呼ばれたそうです。つまり、改めて復活した“隠語”だったわけです。

■車輌という密室を舞台に

今回は列車ということで、車輌を舞台にしました。

新たな東京オリンピックに向け、海外からの来場者への「おもてなし」として特別運行する「お召し列車」の企画コンペティションが行われています。代理店二社が競合し、一社は昔ながらの「御料車」、つまりロイヤルトレインを復活させる案を、もう一社は現在も豪華列車ツアーとして観光用で運行しているE655系のハイグレード車輌を走らせるという案を出しています。選考のために二案の車輌を連結した列車を走らせ、選考委員がその列車に乗り込んで走行中の車内で選考会議をしているという設定です。

その対立する二つの車輌に挟まれて、からっぽで何にもない車輌がある。これが、昭和30年代にハンセン病患者の学生を乗せる<お召し列車>の車輌というわけです。貨物用の車輌にBOX席を少し置いただけで、半分以上が土間で何もなく、「この車輌は何をする場所かわからない」と両サイドの車輌と比べて言われてしまうほど、天皇が乗る「お召し列車」や、「おもてなし」のための特別列車のイメージとかけ離れています。

その車輌に乗車しているのが、渡辺美佐子さん演じる元患者の女性です。やがて、議論のなかで、罹患者の学生を運んだ<お召し列車>を残しておきたいという人物が現れます。最初は相手にしなかった選考委員たちでしたが、話し合いが進んでいくうちに考えざるを得ない状況になっていき、三つの案が競合することになっていきます。

大勢で「ああだ、こうだ」と紛糾している場面と、美佐子さんがメインの少人数で濃密な場面と、二つの話が中心になって進むという構造になっています。また、密室劇であることや結論に向け議論する様子などは、『十二人の怒れる男』【※2】の構造を取り入れて、流れもほぼ一緒にしています。

設定としては三つの異なる車輌で話が進むのですが、セット転換は考えていません。シンプルな舞台美術で、敢えて三つの車輌とも同じセットにして、それぞれの場面をみせていこうと思っています。ポリティカル・フィクションだけど、現実に有り得ることを描きたいと思っていますし、演劇界初(?)の、変な試みもいっぱい起こす予定です。

【※2】 『十二人の怒れる男』…レジナルド・ローズ原作。1954年製作のアメリカのテレビドラマで、その後、映画化、舞台化もされる。全陪審員一致で有罪が確定的だった少年の裁判で、ひとりの男が無罪を主張したことを発端に、最終的に全員一致で少年の無罪が決まる。陪審員が評決に達するまでの議論を一室で描いた密室劇の金字塔。

■語り部のバイタリティに触発

今作を書くにあたり、ハンセン病患者の語り部の方々に聞き取りをしました。90歳前後の方が多いのですが、皆さんカクシャクとされていて、当時に何があったのかをとても分かりやすく話してくださいます。

彼・彼女たちに聞いた隔離政策の現実は、想像以上に酷いものでした。療養所に入るときには、名前を変えること、死後解剖への承諾書にサインをすることが義務づけられたそうです。だから入所者の多くは本名ではありません。親戚付き合いも絶っている方がほとんどです。ハンセン病は遺伝性があると思われていたため、患者は断種も強制されていたそうです。子どもを産まさないため、妊娠しても堕胎させられたり、患者同士が夫婦になるときは結婚前日に男性側がパイプカットされたり、熊本の療養所では女性も避妊手術をさせられていたそうです。

でも、本当は遺伝性はないんです。実際、フィリピンのクリオン島という、ハンセン病患者を隔離するための島では、祖父母が患者だったという子どもたちが何事もなく元気に暮らしている。現在二万人近くが住んでいるその島では、元患者百人ぐらいが、健常者と一緒に区別なく生活しているんです。つまり、子どもを産んでも問題がなかったことが実証されているんです。

また、現在「多摩全生園」で暮らしている「新良田教室」第一期生の森本美代治さんは、彼が本名で『証言・日本人の過ち ハンセン病を生きて』という本を出版したとき、親戚に「お前がいたことは隠していたのに、どうして出てきたんだ」と言われたそうです。「新良田教室」の同窓会長も務めていらっしゃるのですが、昭和62年の閉校までに述べ307人が卒業し、うち3分の2が社会復帰されているにも関わらず、半分以上は現在の所在を確認できないそうです。それは、昔の同級生たちが自分の近状を知らせないからで、この病気は周りだけでなく、患者本人も隠したいという気持ちも強いことを知りました。

実際にお話を聞けば聞くほど、僕自身はとても苦しくなり、考えただけで気持ちが落ち着かない。でも、語り部のみなさんは苦しい経験のはずなのに、どこか楽しそうに話してくださる。

例えば、「新良田教室」の第一期生は平均年齢が20歳以上で、生徒同士の恋愛が盛んだったから「恋愛学校」と揶揄された話や、「男女別の棟だったので、夜になったら男性は女性の部屋にこっそり忍び込んだ」という当時のエピソードなど、現実にあったユーモアあふれる話をたくさん聞きました。

語り部のみなさんに出会い、人間のもっている生きるエネルギーとバイタリティに改めて驚かされました。だから『お召し列車』は、列車内の話なのに、どうしても「新良田教室」の話題がたくさん出てきてしまうんです。ユーモアたっぷりの彼ら自身を描きたくて(笑)。そこで、今回、語り部と同世代である美佐子さんに元患者の役をやってもらうことにしました。

■重い題材を軽やかに描く試み

渡辺美佐子さんが演じる元患者の女性は、健常者と結婚をしていた時期があります。ある日、亡くなった大叔父の遺言で女性の存在を知ったという、若い娘が訪ねてくるところから物語は始まります。女性は親戚と絶縁されていたのですが、その娘が自分の孫姪にあたることを知ります。娘は、大叔父の結婚相手がハンセン病患者だったと聞いて、病気に関心を持ち、フィリピンのクリオン島にワークキャンプにいったりしてハンセン病について調べていました。また、中山マリ演じる元患者の同窓生や、鴨川てんし演じる昔の知人といった同世代も絡み、話が展開していきます。

燐光群に在籍する俳優は、60歳オーバーの俳優から、23歳の宗像祥子まで、年齢幅があります。客演陣も、渡辺美佐子さんをはじめ、円城寺あやさん、大島葉子さん、大月ひろ美さん、岡本舞さん、さとうこうじくん、東谷英人くんなど、バラエティ豊かでにぎやかな布陣になりました。普通の芝居とは違う、世代を縦断した強い力でもって、ハンセン病という重い話を、なるべく軽々とバカバカしくやりたいと思っています。語り部のみなさんのバイタリティやユーモアを充分に活かしていきたい。ポリティカル・フィクションだけど、なるべくコメディタッチにしたいと思っています。まあ、僕がそんなこと言っても信じてもらえないでしょうけど(笑)。

■タブーからの脱却を

ハンセン病は、1941年(昭和16年)にアメリカでプロミンという特効薬が発見され、治る病気になりました。感染力のとても弱い菌なので、うつらないことも既に実証されています。

でも日本は、そのことを明らかにしないまま隔離政策が続けられました。「らい予防法」が出来て以降(昭和6年)は、隔離政策がますます強くなり、昭和35年ごろには患者のほとんどが強制隔離されたわけです。発症したときの特徴として、外見が変形していく場合があり、偏見をもたれやすく、様々な差別が広がっていきました。重症になっていく方もいらっしゃるのですが、僕が出会った語り部は、指が曲がっている人、まゆげのない女性、顔の一部分が変形している人もいましたが、比較的外見は変わっていません。でも、口に出すこと事態がタブーのような、隠された状態になってしまったんです。

それが、平成8年(1996年)に法律が廃止され、平成13年(2001年)に熊本で、「らい予防法は必要ないのに強化されて世間に出ていく権利を奪われ損害をうけた」と元患者百人近くが原告となり、「『らい予防法』違憲国家賠償請求訴訟」を起こし、勝訴したんです。国は患者の主張を全て受け入れ、賠償金を支払っただけでなく、その権利は、原告以外の患者にもあると波及していきました。この判決をきっかけにハンセン病は隠されるものではなくなり、患者のみなさんが表立って話せるようになってきたんです。その熊本判決を出した裁判長が杉山さんという人で、実はうちの劇団員の杉山英之の父親だったと知り、ちょっと不思議な縁を感じました。

そして、患者や回復者のみなさんが語ってくれる自身の話は、不謹慎かもしれないけれど、僕らにとってはとても興味深いことが多いんです。

今回、語り部の方々に体験談を聞いて、改めて日本は隠す文化であることに気づかされました。隠したあとに何か残るかというと、体制側のもの、保守的なものなんですよね。そして、隠れているものを見せることに対して、どうしてもタブー意識が働くわけです。だからこそ、演劇のなかで、ハンセン病についてきちんと取り上げたいし、取り上げる以上、その責任は重大だと思っています。

■今、伝えておくために

ハンセン病は、今も苦しんでいる患者がいる、現実にある病気です。でも、日本国内では新しい患者は生まれておらず、いつか根絶して無くなる病気です。現在、全国に約二千人いるといわれている患者も平均年齢が85歳。あと二十年したらハンセン病患者もいなくなるんです。子孫もほとんど残っていません。それは、沖縄を取材して、戦争の現実や歴史が伝えられないままになっている現状と同じだと感じました。

戦争の記憶が捻じ曲げられ、表面的なことだけが伝えられつつあることと、ハンセン病の様々な事実が隠されてきたことが、どうしても重なって見えてしまうんです。そして、それらの記憶そのものが無くなり忘れ去られていく感覚が僕にはとてもつらい。だから、みなさんがご存命のうちに、この病気のことを聞いておかないといけない、書いていかなきゃいけないと強く思っています。

(平成27年11月 大阪市内にて)

第32回OMS戯曲賞 授賞式・公開選評会

令和7年12月17日(水)

令和7年

12月17日(水) 18:30~20:30

※開場18:00(予定)

料金/

入場無料

第32回OMS戯曲賞最終選考候補作品

久野 那美 「それは、満月の夜のことでした」

武田 操美 「蛇含草ホテル」

竹田 モモコ 「川にはとうぜんはしがある」

田辺 剛 「留守」

田宮 ヨシノリ 「くじらのいびき」

中辻 英恵 「初心者のための永遠」

水上 宏樹 「たった1人の。」

※50音順・敬称略

刈馬カオス(刈馬演劇設計社) インタビュー

名古屋を拠点に活動する「刈馬演劇設計社」が、第19回劇作家協会新人戯曲賞を受賞した代表作『クラッシュ・ワルツ』で関西に初登場します。11月21日・22日のアイホールでの公演に先駆け、劇作家・演出家の刈馬カオスさんに当館ディレクターの岩崎正裕がお話を伺いました。

■『クラッシュ・ワルツ』について

岩崎:刈馬演劇設計社は、名古屋では中堅劇団として認知されていますが、関西ではまだまだ馴染みのない方も多いかと思います。まずは劇団のことや、この作品を書いた経緯などをお話しいただけますか。

刈馬:僕自身は、近畿大学で演劇を学んだあと、東京の劇団「青年団」に一年間俳優として在籍し、名古屋の七ツ寺共同スタジオ30周年記念事業の作・演出を担当したのを機に名古屋に戻り、演劇活動を続けてきました。「刈馬演劇設計社」は、名古屋で活動してきた劇団を解散して、2012年に僕一人で立ち上げたユニットです。以前は、派手な要素やお客さんを楽しませる要素を意識的にいれた作品を発表していましたが、『クラッシュ・ワルツ』では、今までのなかでいちばん地味な作品にしよう、とにかく会話を丁寧にして、登場人物がシンプルに対話する物語にしようと決めて書いた作品です。

岩崎:それまではどんな傾向の作品だったんですか。

刈馬:社会派要素が強いものでした。例えば、カッターナイフで同級生を殺害した佐世保小6女児同級生殺害事件や酒鬼薔薇聖斗の神戸連続児童殺傷事件といった実際の事件を題材にしたものや、身体障がい者専用風俗をモチーフにした物語などです。ただ、事件や社会問題を扱いながらも、人間関係や個人のドラマを書くようにしていましたし、話が暗かったり難しかったりするのではなく、派手なエンターテインメントにすることを心掛けていました。『クラッシュ・ワルツ』は、そういったセンセーショナルな事件を取り上げるのではなく、どこにでもあるような交差点の交通事故を題材にしたことが、自分のなかでは地味だと感じています。初演(2013年)のとき、お客さんの評判が良くなくてもいいやと思っていたのですが、結局、この作品がいちばんお客さんにヒットし、わずか半年後に再演しました。

刈馬:社会派要素が強いものでした。例えば、カッターナイフで同級生を殺害した佐世保小6女児同級生殺害事件や酒鬼薔薇聖斗の神戸連続児童殺傷事件といった実際の事件を題材にしたものや、身体障がい者専用風俗をモチーフにした物語などです。ただ、事件や社会問題を扱いながらも、人間関係や個人のドラマを書くようにしていましたし、話が暗かったり難しかったりするのではなく、派手なエンターテインメントにすることを心掛けていました。『クラッシュ・ワルツ』は、そういったセンセーショナルな事件を取り上げるのではなく、どこにでもあるような交差点の交通事故を題材にしたことが、自分のなかでは地味だと感じています。初演(2013年)のとき、お客さんの評判が良くなくてもいいやと思っていたのですが、結局、この作品がいちばんお客さんにヒットし、わずか半年後に再演しました。

岩崎:そして今回が3回目の上演となるわけですね。どういった作品かお聞かせください。

刈馬:舞台は、どこにでもある交差点の、角に立っている家の和室になります。ワンシチュエーションなので、最初から最後までその和室で物語は進んでいきます。その交差点では3年前、男の子が亡くなる交通事故が起きていて、それ以来ずっと花が供えられています。実は加害者の女性が花を供えていたのですが、ある日、角に建っている家主の男がこの女性に、「この家を取り壊してマンションを建てたいのに、交差点に花があると販売価格に影響するから、やめてほしい」と頼みます。子供が通るのに危ない道だと思われるのも、人が亡くなった場所は気持ちが悪いと思われるのも困ると。そこに被害者の両親も加わって、花を供えることを「続ける」のか「やめる」のかを、それぞれの立場から、大人の事情をぶつけ合います。本当に、ギスギスというかゴリゴリというか、かなり緊迫感と緊張感のある対話が繰り広げられるので、僕は、「ノンストップ・トラフィック・サスペンス」と呼んでいます。

岩崎:平田オリザさんが提唱している「現代口語演劇」でいうと、〝最初に本題から入ってはいけない″という方法論があるんですけど、この作品は、物語の冒頭10分以内で今お話しされた内容が展開しますよね。すごく早いという印象を持ちました。

刈馬:物語における最大の問題は何なのかを、できるだけ早いタイミングで観客に見せたいと僕は思っています。これは何の話なのかを冒頭で明確に提示したうえで、登場人物たちの水面下の会話や、もっとむき出しの対話に結び付けていきたい。だから、「会話」は「たわいもなく話すこと」、「対話」は「何かの目的に対して話すこと」と、区別して書いています。

刈馬:物語における最大の問題は何なのかを、できるだけ早いタイミングで観客に見せたいと僕は思っています。これは何の話なのかを冒頭で明確に提示したうえで、登場人物たちの水面下の会話や、もっとむき出しの対話に結び付けていきたい。だから、「会話」は「たわいもなく話すこと」、「対話」は「何かの目的に対して話すこと」と、区別して書いています。

岩崎:確かに、観る側にとって非常に明確な作品です。登場人物は5人のみですか。

刈馬:角の家の夫妻、被害者の両親と加害者の女性の5人です。

岩崎:ワンシチュエーションとして、徹底した定点で描かれているのも特徴ですし、ひとつひとつのピースが短い印象もあります。

刈馬:この作品は、必要最低限のセリフで、どんどん次に展開していくよう意図的に書きました。以前はそうではなく、無駄なセリフも書いていたのですが、どうもそういうセリフが苦手だと気づきまして。どうしても間延びしたり、「この時間は何だ?」という感じになってしまったんです。劇作家協会新人戯曲賞の選考会で、選考委員の佃典彦さんが、「ワンシチュエーションで、カメラの長廻しをしているような芝居は、映画でもできると思われがちだけど、それこそが演劇なんだよ」とおっしゃられて、そういう考え方もあるんだと嬉しかった覚えがあります。

■セリフの冗長性を意識する

岩崎:登場人物など、戯曲はとてもチェーホフ的だと思いましたが、演劇や戯曲の方法論を選択するにあたって、誰に影響を受けたのか興味が湧きました。例えば、創作に苦しくなったとき、ここに戻ってしまうみたいな原点のようなものはありますか。

刈馬:別役実さんの戯曲は、苦しくなったときに読むと「なるほど」と思うことが多いです。あと、無駄な会話がすごくうまくて勉強になるのはケラリーノ・サンドロヴィッチさんです。

岩崎:別役さんは不条理ですよね。

刈馬:僕の作風とは全然違うんですけど(笑)。

岩崎:台本をパッと見たときの、余白の面積が別役さん的だと思いました。一人が喋る分量は少ないのに、喋り出したら怒濤のごとく喋るというのも、別役戯曲の作法というか。会話の応酬のリズムが感覚として体に入っている気がします。

刈馬:平田オリザさんにも影響を受けました。ただ、オリザさんのセリフは冗長率が高くて、本題を話し始めるときに、「えっと」とか「あー」が必ずといっていいほどついてくるんですよね。僕は、この戯曲の初演のときは、「えっと」をできるだけ排除して、相槌としての「あー」はあっても、「あーそれで」のセリフは「それで」から始めるよう、できるだけ細かく無駄を省くようにしました。ただ今回はその部分を書き直して、もう少し会話的にといいますか、最短距離を通らないようにしました。これまでの上演では、作品がアクセルをべた踏みするか急ブレーキをかけるかみたいな極端なことになっていて。迫力はあったんですけど、もう少し緩急のバリエーションをつけたら、もっとこの物語が豊かになるのではないかと思ったんです。結果、15分ぐらい上演時間が延びて80分程度になりました。

刈馬:平田オリザさんにも影響を受けました。ただ、オリザさんのセリフは冗長率が高くて、本題を話し始めるときに、「えっと」とか「あー」が必ずといっていいほどついてくるんですよね。僕は、この戯曲の初演のときは、「えっと」をできるだけ排除して、相槌としての「あー」はあっても、「あーそれで」のセリフは「それで」から始めるよう、できるだけ細かく無駄を省くようにしました。ただ今回はその部分を書き直して、もう少し会話的にといいますか、最短距離を通らないようにしました。これまでの上演では、作品がアクセルをべた踏みするか急ブレーキをかけるかみたいな極端なことになっていて。迫力はあったんですけど、もう少し緩急のバリエーションをつけたら、もっとこの物語が豊かになるのではないかと思ったんです。結果、15分ぐらい上演時間が延びて80分程度になりました。

岩崎:俳優との作業はどういう感じで展開されているのですか?

刈馬:「とにかく“目的”で喋ってくれ。感情よりも“目的”だ」と伝えています。感情が優先されて目的を後に回すと、そのシーンがつまらなくなるんです。だから、このセリフで相手にどういう影響を与えたいのかを忘れないで欲しいと言っています。

岩崎:まさにそのためのテキストだよね。冗長率が低いということは、目的で対話ができるように書かれている。

刈馬:はい。会話よりも「対話」です。

岩崎:初演で作品を立ち上げるとき、俳優は窮屈がったりしませんでしたか?

刈馬:リアクションをどこに挟んだらいいか、わからなかったようです。だから、セリフのあたまにつける呼吸の変化を、今までは「えっと」とか「あっ」とか発語することで行っていたのを、発語せずに呼吸だけで変化してほしい、今まで無意識に行っていた呼吸の変化を意識的にすることで処理してほしいと伝えました。

岩崎:おもしろいね。刈馬さんはこの作品で舞台美術も担当されていますが、アイホールという劇場空間はいかがですか。

刈馬:この作品は、ちょっと広めの空間にポツンとある感じのほうが合っている気がします。僕自身が、そもそもタッパ(高さ)の高い劇場がすごく好きなので、ツアーに向けて舞台美術も少し変えました。コンセプトの部分、特に装飾を変えて、タッパの高い空間を意識してデザインしましたので、アイホールは特に合うんじゃないかなと思っています。

岩崎:劇場の広さは変わっても、俳優の演じるエリアは変わらないから、広めの空間の中にポツンと浮島のように劇世界がある感じですね。

刈馬:そうですね。

■これからのこと

岩崎:『クラッシュ・ワルツ』以降、刈馬さんの戯曲創作は、対話劇になっていったんですか。

刈馬:はい。以降の2作品は意識的にそうしました。上演時間もかなり短めに、無駄を省く感じで。とにかく、この作品でつかんだ何かを手放したくない、もっと深めたい、進化させたいと思って書きました。今は「対話」よりも、そこにどう「会話」を混ぜていくかに興味があります。その成果を今回の改訂版でも活かしています。

刈馬:はい。以降の2作品は意識的にそうしました。上演時間もかなり短めに、無駄を省く感じで。とにかく、この作品でつかんだ何かを手放したくない、もっと深めたい、進化させたいと思って書きました。今は「対話」よりも、そこにどう「会話」を混ぜていくかに興味があります。その成果を今回の改訂版でも活かしています。

岩崎:この作品って30代半ばで書かれたんですよね。これは僕の個人的な見解だけど、その時期につかんだ文体は一生モノだと思っています。僕が『ここからは遠い国』(1996年初演。第4回OMS戯曲賞受賞)を書いたのも同じ年齢のころで、この文体でこの方法論で進めようと意識するきっかけでした。今日お話を聞いて、ご自身の方法論について、随分、明確になっていらっしゃると感じましたので、やっぱり作家って30代半ばが勝負どころなんだと改めて思いました。

刈馬:確かに“つかんだ”という感覚があります。実はこの作品を書くまで、4年間ぐらいスランプの時期があったんです。どんなに書いても自分でも面白くないとわかりましたし、周りからの評判も悪い。20代後半は名古屋の注目株として、もてはやされたりした時期もあったんですが、スランプのころは「あいつはもう終わったな」と揶揄されたり動員も減ってしまったり。でもそのときも、技術的には昔よりも高くなっているはずだと思って書き続けました。『クラッシュ・ワルツ』を書いて、そこまでの4年間で模索していたことが、ガーッと自分の中でハマっていった感覚があって、これ以降、書くのがすごく楽になりました。

岩崎:多くの劇作家が体験してきたであろう道をすべて歩んだっていうかんじですね。なんだか、自分の話を聞いているみたい(笑)。それで、この作品で第19回劇作家協会新人戯曲賞を受賞された。人に評価されると、まだやっていていいんだという自己肯定観も芽生えるでしょ。

刈馬:はい。実は劇作家協会新人戯曲賞の選考会では、票が割れたんです。そのとき鴻上尚史さんが、「感性で評価したら、みんな感性が違うんだから話はまとまらない。劇作家が揃って話をしているんだから技術の話をしよう、技術で評価しよう」とおっしゃったんです。そうしたら僕の作品を推していなかった選考委員も「技術ならそりゃ『クラッシュ・ワルツ』だよ」と言ってくださって。それがものすごく嬉しかった。感性を褒められるよりも、技術を褒められたほうが僕は本当に嬉しくて、「やった!」と思いました。

岩崎:作家って、才能や感性を評価されたい反面、やっぱり技術を評価されたいよね。職人になりたい部分があると思うんだ。

刈馬:ありますね。誰も気づかないだろうけど、この台詞のこの組み立て方がめちゃくちゃ上手くいっているとか。

岩崎:このシーンでここまでしか語らないことが、実はここの伏線になっているんだよ、とかね。自分だけの密かな歓びを積み上げていくのが対話劇の醍醐味だったりする。

刈馬:ほんと、そうですよね。

岩崎:今はそれを積み重ねている最中だと思うんですが、ご自分で集団を持とうとは思わない?

刈馬:集団を持つと俳優の人数に縛られて書くことになるという思いもあって、もう少し、一人ユニットとして活動したいと思っています。とはいえ、今もある程度、声をかける俳優は決まりつつあるのですが(笑)。僕自身、集団を持ったときに、自分のわがままより集団が優先されるべきと思っていたのも理由のひとつです。決定権はあっても、作家や演出家はあくまで芝居をつくるためのひとつのパーツでしかないと思うので。でも、ユニットであれば、僕のわがままや思いつきを優先して進めることができる。だから、自分のわがままにあと数年取り組むことができたら、そのあと集団についてやっと考えられるような気がしています。

■関西公演にむけて

岩崎:僕は最近、名古屋の演劇状況に触れる機会が多いのですが、名古屋には、北村想さんをはじめ、佃典彦(劇団B級遊撃隊)さんや平塚直隆(オイスターズ)さん、そして天野天街(少年王者舘)さんのように、独特の世界観でやっていらっしゃる方が多い印象を持っています。この作品のような、冗長率の低いギュッと絞られたような対話劇というのは珍しいんじゃないですか。

岩崎:僕は最近、名古屋の演劇状況に触れる機会が多いのですが、名古屋には、北村想さんをはじめ、佃典彦(劇団B級遊撃隊)さんや平塚直隆(オイスターズ)さん、そして天野天街(少年王者舘)さんのように、独特の世界観でやっていらっしゃる方が多い印象を持っています。この作品のような、冗長率の低いギュッと絞られたような対話劇というのは珍しいんじゃないですか。

刈馬:確かに名古屋は、不条理といいますか、少し脱力した感じのところがあって、ちょっとはぐらかすような風潮があります。対話を意識したり、取り入れたりした作品は、最近は若手からも出てきていますが、ここまで緊迫したぶつかり合いをする対話劇は、僕がいちばん極端な例だと思っています。

岩崎:関西も独自の進化系を辿っていると思いますが、こちらでは会話・対話劇派も多いんです。だから、関西でこの作品を上演すると、この緊張感でこの対話劇、なるほどこれは成立する、と見てくれる観客が多い気もしています。

刈馬:大学4年間を関西で過ごしたので、いつかこちらでの公演を実現したいと願っていました。関西の演劇事情に詳しいわけではないですが、エンターテインメントのお芝居もあれば、会話や対話で進めていくスタイルもあり、名古屋に比べて色分けがはっきりしている印象を持っています。僕は、映画のホラーやサスペンスと同じく、演劇の対話劇やサスペンスもエンターテインメント性が高いものだと思いますし、派手ではないですが、それを意識して書いています。きっと関西の観客のみなさんも、面白がってくれるのではないかと期待しています。

(2015年10月 大阪市内にて)

【メッセージ募集】あなたの思い出のアイホール

「あなたの思い出のアイホール」メッセージ募集

伊丹市立演劇ホールは2026年3月末日をもって閉館することとなりました。1988年の開館以来、みなさまにAI・HALL(アイホール)の愛称でご支援・ご愛顧いただきましたこと、心より深く感謝いたします。

閉館にあたり、みなさまからの思い出やメッセージを募集いたします。

アイホールで観劇した忘れられない舞台や印象に残っている講座・ワークショップなど、みなさまのアイホールでの思い出をお教えください。

お写真もございましたらお送りください。

お寄せいただいたメッセージは、公開可能な方の中からいくつか、アイホールアーカイヴサイト、アイホールSNSへ掲載、またアイホール館内に掲載させていただきます。

【メッセージ募集フォーム】

https://forms.gle/Qhn7Q5rJmJ2aRz7C9

【AI・HALL ARCHIVES 出逢いの劇場 1988-2026】

※ただいま準備中

鼎談 はしぐちしん×横山拓也×山口茜 (後編)

今秋上演の作品についてお話いただいた前編はこちら

■それぞれの作品のこと

横山:僕は『ブラックホールのそこ』の戯曲を読ませていただいたのですが、短編三本を並べることで新たな風景をつくりだしている手法といい、今までのはしぐち作品よりもリアリズムが強い印象があります。山口さんの『つきのないよる』も初演を拝見しているのですが、ケレン味もあって生演奏もあって、俳優がイキイキとしていたのが印象的で、エンターテインメントな作品で本当に面白かった。今回、あんなに面白かったものが、さらにどんなに変化が起きるのだろうと楽しみです。

横山:僕は『ブラックホールのそこ』の戯曲を読ませていただいたのですが、短編三本を並べることで新たな風景をつくりだしている手法といい、今までのはしぐち作品よりもリアリズムが強い印象があります。山口さんの『つきのないよる』も初演を拝見しているのですが、ケレン味もあって生演奏もあって、俳優がイキイキとしていたのが印象的で、エンターテインメントな作品で本当に面白かった。今回、あんなに面白かったものが、さらにどんなに変化が起きるのだろうと楽しみです。

山口:はあ…落ち込む…。

岩崎:なんでなんで(笑)

山口:いや~、何を喋っても判りづらくなりそうで(笑)

岩崎:一般論だけど、男って、どう差し出すかをものすごく考えるけど、女性って感覚的にお話になられることが多いと思う。今の山口さんは、横山君の論理的な語り口に対して、そのまんまでは返せないってことだよね。

山口:よく大阪のおばちゃんが喫茶店でどんどん話が変わっていったり、平気で車の往来の真ん中を渡ったりするって言いますけど、私、まさにそれなんです。ある男性が母親からのLINEを「わけが判らんこと書いている」って見せてくれたんですけど、私には全部判るんですよ、感覚というか…うーん、やっぱり喋れなくなってますね。

山口:よく大阪のおばちゃんが喫茶店でどんどん話が変わっていったり、平気で車の往来の真ん中を渡ったりするって言いますけど、私、まさにそれなんです。ある男性が母親からのLINEを「わけが判らんこと書いている」って見せてくれたんですけど、私には全部判るんですよ、感覚というか…うーん、やっぱり喋れなくなってますね。

横山:その言葉にしにくい感覚を戯曲に起こしている作業ってすごく興味深いですよ。だって言葉にしているんですから。

山口:いや、できてないですよ。この作品も戯曲だけ読むと判りにくい話なんです。ただ、キャストにかなり助けてもらって観やすくなった。

はしぐち:僕は『つきのないよる』に俳優として出演しましたけど、稽古場では、俳優全員がこれはこう思うとか、そこまであからさまにしなくてもいいんじゃないかとか、論理的にこうしたほうが納まるんじゃないかとか、そんなことをそれぞれがワッと言って、それを茜さんが現場で選んでいくという創り方でしたね。

岩崎:逆にいうと、俳優がそれだけ興味を持てる戯曲ってことだよね。ひとつの解釈にしか読みようがない台詞は、俳優にとってはつまらないと思うけど、この戯曲はそうじゃないってことだよ。

はしぐち:自由にとれる、誤読の幅が広い戯曲だったので、面白かったです。

山口:しんさんは、なんか漂ってますよね。私と横山さんが両極端だとすると、その間を(笑)

■戯曲の創作方法について

山口:台本をみなさんがどうやって書いているのか、すごく興味があります。まず最初に何をするんですか?

山口:台本をみなさんがどうやって書いているのか、すごく興味があります。まず最初に何をするんですか?

岩崎:コンセプトを決めるんじゃない? 山口さんと同じくこれが気になる、ひっかかるというのを見つけて、これをどうやったら演劇にできるかを考える。

山口:じゃあ、そのあとは何をされるんですか。そこからどうするんですか?

横山:わー、難しい!!

山口:私、今まで、その時点で書き始めていたんです…。

岩崎:僕も20代のときはそうだったよ。

山口:それでも、あんな筋道の通った話になるんですか。

岩崎:いやいや、その昔は、関西屈指の“わかりにくい”劇作家だったんですよ、僕(笑)

山口:え、そうなんですか?

岩崎:論理性なんかいらないと思っていたし、そういう書き方が正しいと思っていた。90年代以降は会話劇を書くようになりましたけど、それ以前は、ストレートプレイは恥ずかしいという時期があったんです。80年代の話ですよ。何だか判らないものを、やみくもに追い求めようとしていました。だから、当時は、思いついたら直感的にわーっと書き出して、でも最後までたどり着けなくて苦しんだり、わけが判らないと言われてお客さんが減っていったり。そんなことを経験して、今日に至っています(笑)

横山:僕は、今よりもっと、ストーリーに寄っていた時期があって、そのころはプロットをたてて書いていました。人物をたてて、場所を決めて、状況を揃えてと、このやり方は今も続いていますが。あと、普段から言葉拾いとかメモを集めておいて、何と何が結合するかを考えています。本当はもっと直感を信じて書きたいんですが、やっぱり、自分のそういう部分は信じられなくて。これ、ずっとコンプレックスでもあるんです。まあ、それぞれ無いものねだりでもあるんでしょうね。

横山:僕は、今よりもっと、ストーリーに寄っていた時期があって、そのころはプロットをたてて書いていました。人物をたてて、場所を決めて、状況を揃えてと、このやり方は今も続いていますが。あと、普段から言葉拾いとかメモを集めておいて、何と何が結合するかを考えています。本当はもっと直感を信じて書きたいんですが、やっぱり、自分のそういう部分は信じられなくて。これ、ずっとコンプレックスでもあるんです。まあ、それぞれ無いものねだりでもあるんでしょうね。

山口:確かに(笑)

岩崎:はしぐちさんは、もともと俳優が先で、劇作が後ですよね?

はしぐち:どこまで遡るかにもよりますが、そもそもは書きたいので大学の演劇部に入りました。映画も撮りたい、ディレクションもしたいという思惑からの演劇だった。だから、読むのも好きだし、観るのも好きです。僕も言葉拾いやメモはよくします。あと、小説を読んで気に入った箇所に付箋を貼って、あとで全部書き写すという作業も継続的にやっています。だから、興味のあるものを演劇に立ち上げるなら…という初動は一緒です。その興味から派生して、色んな本を読んで、重なることを探していく感じです。今回はその重なりが偶然にもたくさんあって…。例え ば、『パワー・オブ・テン』という短編映画。カメラを、1m四方からスタートして、だんだん引いていく映画ですが、10の一乗で10m上空、10の20数乗でもう宇宙で真っ暗闇という(笑)。これを演劇で、例えばGoogleアースみたいにお客さんの視点を持っていくにはどうすればいいかを考えていると、太田省吾さんの言葉でぴたっとくる言葉に出会ったりする。で、その言葉をスポッと台詞にいれて引用してみる。そんなツギハギでつくっています。プロットとかうまくできないので、ワンシーンを書いて、また次のシーンを書いて、それをどう繋ぎ合わせるかを考えて、整合性がとれないところを変えてと、特に今回はそういうやり方で仕上げました。

ば、『パワー・オブ・テン』という短編映画。カメラを、1m四方からスタートして、だんだん引いていく映画ですが、10の一乗で10m上空、10の20数乗でもう宇宙で真っ暗闇という(笑)。これを演劇で、例えばGoogleアースみたいにお客さんの視点を持っていくにはどうすればいいかを考えていると、太田省吾さんの言葉でぴたっとくる言葉に出会ったりする。で、その言葉をスポッと台詞にいれて引用してみる。そんなツギハギでつくっています。プロットとかうまくできないので、ワンシーンを書いて、また次のシーンを書いて、それをどう繋ぎ合わせるかを考えて、整合性がとれないところを変えてと、特に今回はそういうやり方で仕上げました。

岩崎:山口さんはどう書いているの?

山口:今回はくるみざわさんがいてくださるので大丈夫なのですが、いつもは、書きたいことが出てきても、それをどうまとめていいのかが判らなくて、とっちらかります。紙に書き出したりしても、まとめかたが判らず、箱書きすらできなくて…。なんかモヤッとするんです。

岩崎:箱書きはしちゃいけない、みたいな?

山口:したいんですけど、できないんです。複数人の会話で、自分以外の人の考えを書くことも、どうすればいいかが判らない。

岩崎:演劇では対話がベースだから、ある人の主義主張と異なる意見も書かなくてはいけないときがあるよね。

山口:それを自分を通してしか書けなくて…。男女の会話も、全部、私の視点からしか書けなくて、みんなどうやってそのことから逃れているんだろうって…。

岩崎:いや、逃れられていないよ(笑)

はしぐち:僕、今回、俳優に言われましたもの。「これ、全部、しんさん、ですよね」って。「台詞のあっちこっちにしんさんが顔出してきますよ」って(笑)

岩崎:じゃあ、山口さんは演出のときはどうしているの? 俳優がやったあとなんて言っているの?

岩崎:じゃあ、山口さんは演出のときはどうしているの? 俳優がやったあとなんて言っているの?

山口:違和感を言葉にするために何度かやってもらいます。私の言葉で喋っても伝わらないので、動きを具体的に指定する以外に今は方法がないです。例えば、演出のダメだしで感情の話をするのはタブーとか言われますけど、もうそんなこと言ってられない状況になって、結局、最後は到達したいところまで持っていくためにタブーも使いまくります。

横山:上田一軒さんは、論理的に演出をするタイプで、うまくいかないときはその人にどういう作用を起こさせたいのか、俳優の目的を変えさせています。だから、演技の指示は無いけど、どういう目的を達成するのかで稽古が進んでいる気がします、うちの現場は。

岩崎:俳優と喋って、なぜうまくいかないのかを一緒に洗い出す作業をしないと、こっちが創り上げてほしい世界にいかないときはありますよ。

山口:ただ、もしかしたら、私が創りたい世界を私自身がわかっていない可能性があります。到達点も見えていなくて、それより、俳優との作業のなかで、違う世界が見えてきた方がいいと思っているふしがあるのかもしれません。

■これからの活動について

岩崎:ご自身のユニットの活動について、これからどう発展させていきたいですか?

岩崎:ご自身のユニットの活動について、これからどう発展させていきたいですか?

はしぐち:コンブリ団は、来年、僕以外の劇作家の作品を上演したいと思っていて、今回とはまた違ったことをやる予定です。ただ、今作は茜さんの『つきのないよる』のように、方向性が変わるきっかけになるのではと思います。コンブリ団結成11年目にして、集団のあり方や作品づくりも含めて、変えていかなければいけないと感じていますので、いつもと違う大きな空間でやることで、ぐっと舵を切り替えるヒントが見つかればと思っています。

横山:僕は、iakuの立ち上げ当初から、再演に耐えうるもの、何度もの上演に耐えうる作品づくりをしてきたつもりです。今回、2年ぶりの新作で、これも今後のiakuのレパートリーのひとつになるように、今からどんどん温めていきたいです。戯曲にいろんな視点を取り入れるのもそういう目的があるので、強い作品になるよう、粘っていこうと思います。

山口:演劇をやり続けることに、今、ちょっと疲れています。あ、やめないですよ。トリコ・Aは私一人のプロデュースなので今まで通り進めていきますが、そうではなく、固定の俳優メンバーで、劇団みたいなかたちで創作を始めてみたいとも、実は思っています。

一同:(驚いて)おおー。

横山:そこにいく気持ち、ちょっとわかります。僕は劇団をやめてまだ時間が経ってないので、簡単に舵を切れないですけど、やっぱり自分の劇団で、同じ人とじっくり作品創りをやっていきたいという思いはあります。

山口:もともと劇団をやっていて、それを解消して、でもやっぱりそう思うってすごいですね。

山口:もともと劇団をやっていて、それを解消して、でもやっぱりそう思うってすごいですね。

横山:どこかで集団に戻りたくなるのかもしれないです。

山口:憧れますよね。

はしぐち:今、三人とも一人プロデュースのかたちをとっているから、そういうのは、確かに憧れますよね。もしかしたら、パートナー的な人でもいいのかもしれないですよ。共同で創っていくような関係性の。二人になった時から集団になるからね。

(2015年9月 アイホールにて)

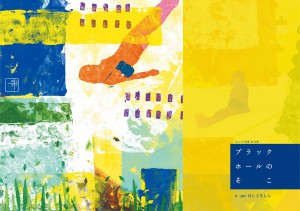

コンブリ団『ブラックホールのそこ』 10月2日(金)~4日(日) 詳細

トリコ・A『つきのないよる』 10月30日(金)~11月2日(月) 詳細

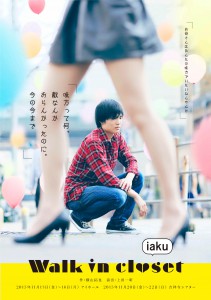

iaku『walk in closet』 11月13日(金)~16日(月) 詳細

鼎談 はしぐちしん×横山拓也×山口茜 (前編)

アイホールでは今秋、関西の3つの中堅劇団が初登場します。劇団で中心的な役割を担う3名にお集まりいただき、ディレクターの岩崎正裕と作品のことを中心にお話いただきました。

■コンブリ団『ブラックホールのそこ』 10月2日(金)~4日(日)

岩崎:はしぐちさんはもうベテランですし、俳優として何度もアイホールの舞台にお立ちになっていますよね。

岩崎:はしぐちさんはもうベテランですし、俳優として何度もアイホールの舞台にお立ちになっていますよね。

はしぐち:僕が初めてアイホールに立ったのは、1995年の阪神大震災後の『カラカラ』(桃園会)初演に出演したときです。そのあとも俳優として燐光群や桃園会などで何度か舞台に立っていますが、コンブリ団としてはやるのは初めてです。いつも小さい劇場でやっていたので、アイホールで上演することに今まで現実味がなかったんです。でもアイホールでやるなら、劇場の高さを使った演出をやりたいと思いまして、それで、ビルの谷間につくられているパブリックスペースというか公園ですね、それを舞台に、三方にベンチがあって、そこで同時進行する3つの話が絡み合うという作品にしました。また、今作は、僕が評価された作風とは少し違う手法をとっています。

岩崎:具体的にいいますと?

はしぐち:今までは引用で作品を創ることが多かったんです。『ムイカ』(第17回OMS戯曲賞受賞作)でしたら、原爆の投下シーンを時系列で俳優に語らせることで立ち上げたように。登場人物の表記も男1、女2と記号化していましたが、今回は、一人の役者が一役を担う会話劇にしました。

岩崎:コンブリ団は、はしぐちさんを中心に、作品のたびに人を集めるという集団性ですが、今回の座組みはいかがですか?

はしぐち:面白いです。今までは女性の多い座組みでしたが、今回は燐光群で共演した橋本浩明くんや、第七劇場の小菅紘史さんという男性が加わることで、ぐっと広がりを持ちましたし、すごく刺激を受けています。あと、佐々木花奈子という若い俳優も加わっています。この子はもともと三重の高校演劇出身者で、僕が県大会の審査員をしたときに出会ったのですが、卒業後も演劇を続けていて、去年、アイホールの演劇ラボラトリーにも参加しています。彼女がいることで、二世代の年齢幅があるキャスティングが可能になって、母娘の物語を現実的なリアリティを持った関係性で見せることができるのはありがたいです。

■トリコ・A『つきのないよる』 10月30日(金)~11月2日(月)

岩崎:今回は再演ですが、初演とは全く違うんですよね。その経緯からお聞かせいただけますか?

岩崎:今回は再演ですが、初演とは全く違うんですよね。その経緯からお聞かせいただけますか?

山口:初演が終わったあと、自分が書きたかったところまで到達できていないと気づきまして、それで「もう一度やりたい」と思いました。あと、この作品の前までと、以降からではお客さんのリアクションが全く違うんです。それまでは、「わけが判らない」とか「パッションだけ」と言われることが多かったんですが、今まで以上に外向きな感じで書いたんです。するとお客さんが楽しんでくれた。もちろん俳優の力が大きかったんですが、今回は、この楽しんでいただける要素を兼ね備えたうえで、自分のやりたいことを実現したいと思っています。

岩崎:現実にあった木嶋佳苗の事件(通称:首都圏連続不審死事件)を題材にしているんですよね。具体的に前作とどういう部分が変わるんですか?

山口:ストーリーが全く違います。書きたいことは何も変わってないんですが、それを表現するための枠を変えているというか、お客さんと共有するための手段を変えています。台詞も場所も役柄も何もかも変わります。

岩崎:くるみざわしんさんがドラマドクターとして名を連ねていらっしゃいますが、どんな作業をされているんですか?

山口:彼は劇作家でありながら、本職は精神科医でもいらっしゃって、境界性人格障害を専門とされています。20代の頃を振り返ると、もしかしたら私自身が境界性人格障害だったのでは、と思っていて…。30代になると治るらしいのですが、今となっては、なんであんな言動だったのか、なんであんなに生きづらかったのか、自分でもよく判らないんです。台本を書く作業は、その頃の自分やそれ以前の子ども時代にアクセスしているところがあるので、くるみざわさんに執筆の相談をすることが、半分カウンセリングのようになっていて(笑)。そういう事例をご存知だからこそ、今回、是非一緒に作業したいと思いました。

岩崎:山口茜さんが向き合おうとする題材に対して、ドクターの立場から、現実的にはこうであるというサジェスチョンをされているということですか?

山口:いえ、作家としてのご意見が大きいです。

岩崎:相談役という意味合いが強い?

山口:かなり(笑)

岩崎:それはすばらしいことですね。

■iaku 『walk in closet』 11月13日(金)~16日(月)

岩崎:iakuは横山さんの個人ユニットで、今回は多彩な顔ぶれの俳優さんたちと新作を上演されます。

岩崎:iakuは横山さんの個人ユニットで、今回は多彩な顔ぶれの俳優さんたちと新作を上演されます。

横山:iakuとしては5本目の長編です。今回の作品は、セクシャル・マイノリティの問題を扱います。以前からこの題材に取り組みたいと思っていて、それをどうアウトプットできるのかを考えていました。それで、親の視点ならば、例えば、もし一人息子がゲイだったら…という視点でならいけるのではないかと気づき、あくまで家族の物語として描きます。今回は、本番2か月前に初稿を書き上げました。できるだけ戯曲にたくさんの人の眼をいれたいので、稽古が始まる前に、多くの人に読んでもらう環境をつくります。

岩崎:そういうブラッシュアップしていく仕掛けも、上演に向かう作業の中にあるわけですね。

横山:大阪と東京で、僕自身が初稿を朗読するイベントをやって、お客さんとゲスト演劇人から意見をもらったり、「クオークの会」(注)に提出して、信頼している劇作家に読んでいただき、意見をもらおうと思っています。

岩崎:「作者本読み」は、新劇の人たちはやっていたそうです。戯曲が文学である時代は作者が読んで俳優たちが聞いてという作業をされていたのですが、小劇場運動が始まって以降、それをやっている劇作家を私はほとんど知らないです。有名なのは唐十郎さんぐらいかな。故・中島陸郎さんの作者本読みを聞いたことがありますが、一人芝居の台本やったんですよ。横山さんの場合は、役名抜きで読むんですか?

横山:お客さんには、プロジェクターで投影して文字を追えるようにします。さすがに聞いているだけだと理解しづらいし、いちいち役名を読むとリズムが崩れるので、そういう仕掛けにします。

注)クオークの会/伊丹想流私塾出身者を中心に、戯曲のさらなる研鑽を目的として、定期的に集まり、互いの戯曲の講評しあうほか、年に一回、戯曲同人誌『海風』を出版している。

■アイホールでの初めての公演に向けて

岩崎:アイホールの空間性について、それぞれ何かアプローチをお考えですか?

はしぐち:僕は高さを意識します。客席をL字型に組んで、最前列を2尺(約60㎝)ほどあげて、舞台を少しだけ俯瞰して見下ろすかたちにする予定です。今までもこういう客席をアイホールで何度もみていますが、今回、ビルの谷間の公園が舞台なので、お客さんにビルの窓から公園の様子を覗き見している感覚になってもらえたらと思っています。そもそも、飛び降り自殺の死体が3か月間も見つからずに放置されていたという30年ぐらい前の新聞記事から着想を得たので、こういう舞台にしました。チラシの写真はその現場なんです、実は。

岩崎:落ちたのはビルの隙間でなく?

はしぐち:公園のど真ん中にある植え込みらしく、上半身は土の中で、下半身だけ少し出ていた状態だったようです。植え込みにずぼっと入っちゃったもんだから、誰にも気づかれず、3か月後に白骨化された状態で見つかった。そこは植え込みに対して背を向けるベンチしかなくて、サラリーマンやOLが普通にお昼ごはんを食べたりもしていたそうです。だから、今回は、お客さんが三方のベンチ全部が見える視点をつくりたいと思っているんです。

岩崎:都市の死角のような場所ですね。山口さんはどうですか。

山口:私は、まだ台本のことで頭がいっぱいで、演出のところまで考えがたどり着いてないです。

横山:僕は演出ではないので、空間のことを気にせずに書いています。今回はリビングが舞台なので本当はもう少し狭い空間でもいいのですが、iakuは今まで、カフェやプロセニアムの劇場でしか関西公演をしていないので、今回初めて、いわゆる小劇場空間の劇場でやってみようと。気合いを入れて、いろいろ無理を強いてやろうと思っています。

■作品の題材について

岩崎:この3作品は、都市の死角、実際の犯罪、ジェンダー問題と、現在進行形の社会的問題を扱っていらっしゃいます。もっとプライベートな、自分探しのようなことがキーワードになる可能性もあるかと思うのですが、それを選ばずに、こういった社会的な問題に目が向いているのはなぜなのか。作品を書くに至った出発点みたいなことをお伺いしたいのですが。

はしぐち:横山くんの戯曲には会話劇や物語というイメージがあるけど、コンブリ団にはそれがなかった。僕は今、敢えてそっちにシフトチェンジしようと思っています。ポストドラマが出てきた頃はすごく面白くて、言葉なんかどうでもいい、会話でやらなくても成り立つと思いました。今もその方法はもちろん有りだと思っていますが、最近は観客として観たとき、物語が欲しい、作品の根底に流れているドラマが欲しいと思うようになってきました。僕は自分の趣味趣向が常にうろうろ動いていますから、今の僕が観て面白いと感じるものがそれであるならば、自分が創るものもそれに従ったほうがいいと思い、今回は物語性のあるものを書こうと思いました。

岩崎:山口さんは、観客からわけが判らないと言われてきたのに、この作品を機に受け入れてもらえるようになったとおっしゃっていましたが、自分のなかで、作品に対するスタンスが変遷してきたのか、今回だけが特別なのか、どちらなんでしょう。

山口:本質は20代から何も変わっていません。ただ、これでは人に伝わらないということが、なんとなく判ってきたというだけです。私、吉本新喜劇を観て育ってきているし、昔から普通にテレビドラマが好きでしたから、難しいことをしたいなんて一度も思ってないんです。

山口:本質は20代から何も変わっていません。ただ、これでは人に伝わらないということが、なんとなく判ってきたというだけです。私、吉本新喜劇を観て育ってきているし、昔から普通にテレビドラマが好きでしたから、難しいことをしたいなんて一度も思ってないんです。

岩崎:じゃあ、これからは判りやすいものを創っていきそう? それとも揺り戻しで判りにくいものになりそう?

山口:あっ、違うんです。常に自分では判りやすいものを創っていると思っていたのに、観た人には判りにくかったということで…。自分では論理的だと思っていても、そうじゃないということなんです。だから、私、論理的なことを書ける人とか、一幕物を書ける人、尊敬します。

岩崎:横山さんは、基本、一幕物ですよね。

横山:そうですね(笑)。今回も時間や場所は動かさないです。時間や空間をとばせるのが演劇の強みですが、iakuの作品はほとんどが舞台上でリアルタイムに進みますし、それを自分に課しているところがあります。あと、あらすじに要約できないものを書きたいと思っています。人間を描いて、その関係性をつくって、そこに乗っかれば、ストーリーはいらないと思っていますし、そのことに挑戦したい。今回はジェンダーの問題を取り扱いますが、それが社会的だからというより、僕にとって頭で理解しているのに身体がついていけない問題だと感じるからです。東北の震災のとき、自分のなかでかなりの衝撃があって、何かをしなくちゃと頭で判っているのに何もしなかった。阪神大震災を思い返しても同じだった。出来事と自分との距離感がぼやけてしまって、そういう頭と身体が乖離することがどんどん起きている気がして、そのことをすべての作品で一貫して扱いたいと思っています。

横山:そうですね(笑)。今回も時間や場所は動かさないです。時間や空間をとばせるのが演劇の強みですが、iakuの作品はほとんどが舞台上でリアルタイムに進みますし、それを自分に課しているところがあります。あと、あらすじに要約できないものを書きたいと思っています。人間を描いて、その関係性をつくって、そこに乗っかれば、ストーリーはいらないと思っていますし、そのことに挑戦したい。今回はジェンダーの問題を取り扱いますが、それが社会的だからというより、僕にとって頭で理解しているのに身体がついていけない問題だと感じるからです。東北の震災のとき、自分のなかでかなりの衝撃があって、何かをしなくちゃと頭で判っているのに何もしなかった。阪神大震災を思い返しても同じだった。出来事と自分との距離感がぼやけてしまって、そういう頭と身体が乖離することがどんどん起きている気がして、そのことをすべての作品で一貫して扱いたいと思っています。

岩崎:「売込隊ビーム」の劇団時代と比べると、台詞のタッチは変わらないのに、作品内容というか見せ方はずいぶん変わりましたよね。

横山:あの頃は、ストーリーやギミックを考えたり、劇団員や観客の顔色を伺いながら創っていたような気がします。今は、自分が面白いかどうかを、判断材料にして、そこだけを頼りに創るようになりました。

後編では、それぞれの戯曲創作の方法について、話が広がりました。後編へ

大手前大学 映画・演劇ゼミナール

演劇集団D-03 卒業公演

『夜明けは何処』

令和7年12月27日(土)~28日(日)

令和7年

12月27日(土)19:00

28日(日)11:30/16:00

※開場は開演30分前

あらすじ

『君は大人を呼んできて』

その一言を残し、消えた人間。

探し続ける女、過去に縛られる男、恐怖から逃げた女。

そして―大人になれなかった子供。

すべては此処、北巡中学校から始まった。

歪んだ過去と恐怖の影が交差する、知られざる物語。

■チケット

【伊丹市民特典あります!】

伊丹市在住の方を各公演2名様(抽選)まで無料でご招待。

【申込締切】12月15日(月)まで

【申込方法】以下の①・②のどちらか選んでお申込みください。

①予約フォームより、[チケットの種類]で[伊丹市民割]を選 択し、お申込みください。

https://stage.corich.jp/stage/405830

②チケットプレゼント 応募フォームより必要事項を記入のうえ、お申込みください。

https://stage.corich.jp/present/383139

※「corich舞台芸術!」の会員登録、ログインが必要です。

平成27年度現代演劇レトロスペクティヴ

蟷螂襲(PM/飛ぶ教室)×笠井友仁(エイチエムピー・シアターカンパニー) 対談

■出席者

■出席者

蟷螂襲(PM/飛ぶ教室):『とりあえず、ボレロ』 (作・清水邦夫)演出

笠井友仁(エイチエムピー・シアターカンパニー):『阿部定の犬』(作・佐藤信)演出

司会:岩崎正裕(アイホールディレクター)

※公演詳細は 現代演劇レトロスペクティヴ特設サイト をご覧ください。

岩崎正裕(以下、岩崎):平成21年からスタートした現代演劇レトロスペクティヴも今年で6年目になりました。今年度は蟷螂襲のPM/飛ぶ教室さんと笠井友仁のエイチエムピー・シアターカンパニーさんにご登場いただきます。 今まで作品のラインナップは「不条理」や「60年代」など、毎年テーマを掲げて決めてまいりましたが、今回は「戯曲と関西の演出家との出会いの場を提供する」という企画の本質に立ち戻りまして、アイホールが「清水邦夫」・「佐藤信」というオーダーを両演出家に出して、今回の作品を選んでいただきました。作者の清水邦夫さんと佐藤信さんは同時代の演劇人でありますので、共通項もあるのではないかと思います。 笠井さんは稽古を始めていますか? 歌と音楽がありますからけっこう時間かかるでしょう。

笠井友仁(以下、笠井):5月の上旬から週に1回くらいのペースで始まって、6月から本格的に稽古が始まります。今は読み合わせと身体、歌の練習をしています。作品と対して現在我々が居る位置を探り、2ヶ月後の本番に照準を合わせる、という段階ですね。

笠井友仁(以下、笠井):5月の上旬から週に1回くらいのペースで始まって、6月から本格的に稽古が始まります。今は読み合わせと身体、歌の練習をしています。作品と対して現在我々が居る位置を探り、2ヶ月後の本番に照準を合わせる、という段階ですね。

岩崎:蟷螂さんは7月3日が初日ですので、そろそろ作品の輪郭などが見えている頃だと思いますが?

蟷螂襲(以下、蟷螂):ようやく稽古らしくなってきました。現状は20歳前後の若い俳優たちが知らない「昭和」を、昭和生まれの俺たちがまず稽古場から見せなきゃいけないなと思っています。俺が生まれた昭和33年は戦後から13年しか経っていなかったけど、若い頃は「敗戦」がすごく前だと感じていた。でも13年なんてあっという間だな、と最近とみに思う。今年が阪神大震災から20年経ってることを考えたら、10年、20年なんて…と、若い人たちとはそういう話もしています。けっこう面白いですよ。

手強い戯曲

岩崎:蟷螂さんは清水邦夫さんの戯曲を「手強い」とよく仰ってますが、どの辺りが手強いですか?

蟷螂:文体というか、口調というかリズムというか、清水さんの“癖”ですね。誰にでもあるんですけど。岩崎さんにもあるし、俺にもずいぶんある。その癖を取り払うのではなく「これはどういう癖、何を見込んでの仕掛けなんだろう」をみんなで共有したいんです。今回の座組は俺が56歳で、いちばん若い子で18歳。それくらいの年齢差がある中でも、作品についての距離は似たようなものだというところから入りたいしね。

岩崎:清水さんの台詞は独特な語り口だから、完全な口語じゃないですよね。

蟷螂:台詞の「硬さ」というのが清水さんの硬さなのか、その当時の演劇の口調だったのか迷いますね。「てにをは」も含めてすごく丁寧だったりするし。標準語で書かれているのですが、勝手に自分たちで関西弁に翻訳したりしながら、意味合いを探ったりしてます。

岩崎:笠井さんの座組も出演者の年齢の幅が広いですよね。『阿部定の犬』はいわゆる「That’s・アングラ」の文体じゃないですか。台詞を身体化しないと舞台に立ちあがってこないと思いますが、その辺はどうですか?

笠井:戯曲はエロスと狂気と猥雑さを帯びていて、観るものを引き付ける魅力があるんですが、現代の私たちが今、上演するとなったら当時と時代背景は違うし、書かれている文体も今だったら違うよな、というところもあるので、俳優が取り組むにはすごく難しい本だろうと思いました。そこで初演を観た方のお話を聞いたり、『阿部定の犬』の上映会などをして、ちょっとずつ俳優の血と肉にしていく作業をしています。その他にも「天皇」に対する捉え方など、今の若い人と70歳くらいの方だとけっこう食い違うので、その差をどういうふうに埋めていくかも探っていきたいと思っています。冒頭から「あたし」=阿部定が「あたしの切りとりましたのは、好いた男のちんちんであります。天子さまのでは、ございません」と言うわけです。その台詞から始まるだけでも魅力的なんですが、ひょっとしたら今のお客さんは「天子さまの~」と言ったら、輪っかをつけた「天使」を思い浮かべる方がいるかもしれませんね。

笠井:戯曲はエロスと狂気と猥雑さを帯びていて、観るものを引き付ける魅力があるんですが、現代の私たちが今、上演するとなったら当時と時代背景は違うし、書かれている文体も今だったら違うよな、というところもあるので、俳優が取り組むにはすごく難しい本だろうと思いました。そこで初演を観た方のお話を聞いたり、『阿部定の犬』の上映会などをして、ちょっとずつ俳優の血と肉にしていく作業をしています。その他にも「天皇」に対する捉え方など、今の若い人と70歳くらいの方だとけっこう食い違うので、その差をどういうふうに埋めていくかも探っていきたいと思っています。冒頭から「あたし」=阿部定が「あたしの切りとりましたのは、好いた男のちんちんであります。天子さまのでは、ございません」と言うわけです。その台詞から始まるだけでも魅力的なんですが、ひょっとしたら今のお客さんは「天子さまの~」と言ったら、輪っかをつけた「天使」を思い浮かべる方がいるかもしれませんね。

蟷螂:あー、いるいる。耳で聞こえるだけだから、わからない人は山ほどいるだろうね。

笠井:その差を良い方に転ばせることが出来たらいいなあと思っています。それはそれで解釈は出来ると思いますので。

蟷螂:企画のルールとして台詞は一切さわれないけど、例えばその「天子さま」が“エンジェル”なのか“陛下”なのかという、解説めいたことは一切やらない?

笠井:それはしませんね。ただ、一つだけ、台詞を変えようかなと思っているところがあります。子供が生まれて、その子をどこに送りこむかという話が出た時に、「カゾク様のところにでも」という台詞が出てくるんですよ。

岩崎:「華」の方ね。

笠井:そうです。でも「華」の「華族」っていうのはたぶん、今の観客が耳で聞いてもわからないだろうなと思うので、そういう部分をどうしようかなと…。「天子さま」はいろいろと幅があるので面白いと思うんですけれども、「華族」を「ファミリー」だと思われても全然面白くないので、その辺は工夫したいなとは思っています。

蟷螂:『とりあえず、ボレロ』でも和服を着た女の人が、台本では大柄な人という指定になっているけど、実際に演じる俳優は大柄じゃないんだ。うちはそこを工夫しようとしてますね。

「演劇」の入り口

岩崎:笠井さんは1979年生まれで、この作品の初演が1975年。アングラ時代のど真ん中で生まれた作品なんだけど、笠井さんが演劇を始めた時は90年代の演劇状況になってたわけでしょ。

笠井:私が演劇を始めたのは97年に大学に入学してからです。あ、ちょっと、蟷螂さんとの話もしていいですか? 私、実は在学中にPM/飛ぶ教室さんの公演に音響スタッフとして参加していたことがあるんです。

蟷螂:えっ? マジで?!

笠井:当時、音響家の堤野雅嗣さんが近畿大学で教えられていたんです。私は堤野さんに師事していたので、大学2年と3年生の時に連れられて様々な現場に行っていまして、その中でPM/飛ぶ教室さんにもお邪魔していました。『水嶋さんのストライキ』(再演。1999年)と、『足場の上のゴースト』(2001年)でした。

笠井:当時、音響家の堤野雅嗣さんが近畿大学で教えられていたんです。私は堤野さんに師事していたので、大学2年と3年生の時に連れられて様々な現場に行っていまして、その中でPM/飛ぶ教室さんにもお邪魔していました。『水嶋さんのストライキ』(再演。1999年)と、『足場の上のゴースト』(2001年)でした。

蟷螂:『水嶋さん~』は東京公演も来たの?

笠井:行きました。

蟷螂:あら~…(一同笑)。この前、アイホールで笠井さんにお会いした時は、俺も福井も山藤もすっかり忘れていたからね…。

笠井:15年も前の話ですからね(笑)。まあ、そんな感じで大学の4年生の時まで音響の道を志していたんですけれど、ハイナ・ミュラーの『ハムレットマシーン』を上演する活動に音響として参加した時に、私が演出をやると言ってしまったんです。その上演以来、演出を志すようになりました。で、卒業後どうしようと思っていた時に、近畿大学の西堂行人さんが未知座小劇場(※1)の闇黒光さんを紹介して下さって、闇さんのところに通って、お酒を飲みながら将来どうしたらいいかを聞いてもらいました。

蟷螂:闇さんはなんて答えてくれたの?

笠井:とりあえず理論武装しろと仰ってくださいました(笑)。あと、これを読んだらいいという本を紹介してもらって。

蟷螂:哲学書?

笠井:そうです(笑)。その時は哲学が不慣れだったんですが、それがきっかけで哲学書を読むようになりました。

「アングラ」の入り口

岩崎:蟷螂さんは笠井さんが生まれた頃は既に芝居してました?

岩崎:蟷螂さんは笠井さんが生まれた頃は既に芝居してました?

蟷螂:ギリギリしてますね。20歳のころに芝居がやりたくなって状況劇場とか満開座も観てたんですけど、そこに入るにはハードルが高いな、と思っていて。かといって似たようなレベルで歳も近い奴らと部活みたいに芝居がしたくなくて、街のどこかの劇団に飛び込みたかったの。で、当時、プレイガイドジャーナルという雑誌に「犯罪友の会」が劇団員募集の広告を出していて、「資格は問わない」と書いてあるから電話したんです。そうしたら座長の武田一度さんが出て、話しているうちに「自分は黒色テントが好きなんだ」と言うんですよ。それで「一度稽古場においで」って言われて行ったんです。それが運のツキで(苦笑)。初舞台はそこで踏んだんだけど、武田さんは電話で話していた口調と風貌が全然違っているし(一同笑)、稽古でやってることも違って、「これ、黒テントかぁ?」と思ってた(笑)。その黒色テントの『ブランキ殺し上海の春』が状況劇場とはまた違った洗練度で、ものすごく格好よかった。その作品の仕込みの手伝いに行った時に場当たりも見学させてもらったんです。その時は先ごろ亡くなった斎藤晴彦さんが現場を回してたんだけど、それがものすごく厳しかった。20歳そこそこのペーペーの俺なんかにしたら、皆さんすごくキレる芝居をしてらっしゃったのに、もうボロクソですよ、声を荒げて。

岩崎:アングラって演出が役者を罵倒するということが一つの流儀としてあったような気がしますね。僕も昔、ある劇場のスタッフに「なぜお前は怒鳴らんのだ」と言われたことがあります。「役者に愛想よくダメ出しなんてしたってあいつら聞きやしないんだから、もっと怒鳴れ」と。蟷螂さんはその洗礼をガンガン受けてたわけでしょ?

蟷螂:うん。あったあった。稽古に行くのが嫌でねぇ。稽古終わった瞬間が一日のうちでいちばんホッとするの。でもあっという間に次の稽古が始まるから、毎日死にたくなっていたけど、それで教わったことってたくさんあるよね。岩崎さんはそういう経験は?

岩崎:当時の大阪芸術大学にもそんな先生はいました。担当の教授から学校とは思えない、とんでもない言葉で罵られました。とりあえず自分の自意識なんてものは剥奪されちゃう。

蟷螂:「ゼロだと思え。お前、自分に何かあると思うな、馬鹿!」と言ってね。そこから始まる(笑)。それでヘトヘトになって後先わからなくなった時に、そうとしかできなかった芝居を褒められたりする場があってね。それは今でも忘れられないですね。でも俺はとっちめられる稽古がトラウマになってるから、自分の現場では声を荒げることはしないです。

蟷螂:「ゼロだと思え。お前、自分に何かあると思うな、馬鹿!」と言ってね。そこから始まる(笑)。それでヘトヘトになって後先わからなくなった時に、そうとしかできなかった芝居を褒められたりする場があってね。それは今でも忘れられないですね。でも俺はとっちめられる稽古がトラウマになってるから、自分の現場では声を荒げることはしないです。

岩崎:笠井さんはしないでしょ? そんなイメージもないし、稽古場で人物が豹変してたら別だけど。

笠井:そうですね、大学時代に同級生で演出をする人たちを何人か観てきて、怒鳴ったり衝突してうまくいってる稽古場を観たことがなかったので、そういうやり方はしなかったですね。だけど、もし、うまくいくとわかっていたらやるかもしれません。

岩崎:ある種、君主的に振る舞える人が集団を維持していた時代があったということだよね。今はみんなフラットに並んでる感じだけど。やっぱりお二人は19歳の年齢差があるから演劇への入り方もずいぶん違いますね。

笠井:俳優の中に演出を「先生」と呼ぶ人がいますけど、それは抵抗がありますね。私は演出も共同創作者であると考えています。岩崎さんの仰るように、君主になるのは抵抗がありますね。そういうのは世代間のギャップがあるかもしれません。

新劇からアングラへの系譜

岩崎:昨年、『友達』(安部公房・作)を現代演劇レトロスペクティヴで上演した際に、演出家の大橋也寸さんがシアタートークでお見えになって、安部公房スタジオ立ち上げのときに清水邦夫さんと二人で入らないかと誘われたという話をしてらっしゃいました。そう考えるとやっぱり、清水さんは文体意識もそうだけど新劇系列の流れから木冬社を作ってらっしゃるというイメージが強くなりますね。

蟷螂:清水邦夫さんの戯曲は新劇寄りですよ。とても言い慣れない。うちの劇団は俺が関西弁で台本書くから、余計に。

笠井:でもやっぱり、お話を伺うと、新劇とアングラって繋がってますね。新井純さんという黒色テントの看板女優さんで、『阿部定の犬』の「あたし」の役をやってらした方に東京でお会いしたんですけど…。

蟷螂:えぇ、本当?

笠井:新井さんはもともと、俳優座の養成所のご出身なんですね。だからダンスとか演技の基礎をものすごくしっかりやった上で黒色テントに合流して、アングラと言われている演劇を担っていったわけですから、今の私たちが一方的に思うものじゃなくて、もっと分厚い層になっているんじゃないかなと思いますね。

蟷螂:東京ではその通りだね。大阪はまた違うけどね。新井純さんは今どうされてるの?

笠井:お元気で、実は6月に『阿部定の犬』というコンサートをされるそうです。新井純さんと、『阿部定の犬』の初演で死体の役をやっていた石井くに子さんと、服部吉次さんの3人で。

蟷螂:へぇぇー。

笠井:昨年、流山児祥さんがプロデュースした『阿部定の犬』の上演を観て、また私たち歌いたいね、やりたいね、ということで劇中歌のライブをやるそうです。

蟷螂:新井純さん、格好よかったよ。あと桐谷夏子さんという人も居てね。その人が劇中歌を歌ってて、すごいチャーミングだった。今でも覚えてる。

両演出の“顔”と企み

岩崎:今回の作品、多種多様な年齢層の方が観にいらっしゃると思いますが、蟷螂さんは『とりあえず、ボレロ』を立ち上げることで、こんな作品になればいいなあというのがありましたら教えてください。

蟷螂:約30年前の戯曲だけど、新作として立ち上げる。お客さんにも、これが作ったばかりの“現在の”『とりあえず、ボレロ』ですよ、という提示をしたい。ルールとして「台詞を変えない」ということですから、それ以外の方法で現代性を表現出来るようにしたいです。日本海が近い写真館が舞台なんだけど、舞台美術としてそれをただ作るだけじゃつまらないから、写真館自体が勾配の上に建っているしつらえを考えています。アイホールという広い場所でそういう工夫を盛んに凝らしたいね。自分の台本でやる時もそうなんだけど、小屋入りする前に自分がいちばん最初の客になれるので、今回もそれが楽しみです。

岩崎:では、アイホールで『阿部定の犬』をやる笠井さんの企みは?

笠井:ひとつはね、この共通チラシがあるじゃないですか。 向かって左側に蟷螂さんの顔があって右側に私の顔があって、これね、非常に特徴を表しているなと思うんですよ。この写真を見て「僕は何を考えているかわからない顔してるんだ」と、初めて気が付いたわけです。透明人間のように、このままスーッと消えていっても何ら害のない感じすらするじゃないですか(一同笑)。対して蟷螂さんの写真には透明人間の面影はちっとも見えませんよね。

笠井:ひとつはね、この共通チラシがあるじゃないですか。 向かって左側に蟷螂さんの顔があって右側に私の顔があって、これね、非常に特徴を表しているなと思うんですよ。この写真を見て「僕は何を考えているかわからない顔してるんだ」と、初めて気が付いたわけです。透明人間のように、このままスーッと消えていっても何ら害のない感じすらするじゃないですか(一同笑)。対して蟷螂さんの写真には透明人間の面影はちっとも見えませんよね。

蟷螂:見えないね。

笠井:そうすると僕は写真の真ん中の空白に何があるのかな、ということしか考えられなくなるので、この何もない白い部分を使って、ある一つの「世界」をお客さんに想像させるような作品創りをしていきたいと考えています。今回の『阿部定の犬』は、「安全剃刀町」という、あるひとつの虚構の世界を劇場の中で立ち上げて、その世界の中で起こっている出来事をお客さんに楽しんでもらう。そうすれば、いろんな世代の方に楽しんでもらえるのではないかなと思います。

岩崎:現代演劇レトロスペクティヴの特徴としては、初演を観劇したことのあるお客さんが紛れ込んでくるんだよね。そういう人たちがどういうふうに観るかというのも楽しみですね。

笠井:理想は若い人にも楽しんでもらいたいですけど、往年の人たちの酒の肴になるような作品にしたいですね。観た後にその人たちが呑みに行って「あの時とこう違ったな」とか、「昔の方が良かったな」とか、「でも今回のここは良かった」とか、なんでもいいんですが、良い方でも悪い方でも語り合ってもらえたら楽しいなと思います。

岩崎:なるほどね。昔の人たちはそうやって酒飲みながら温和には語らない(笑)、というところを蟷螂さんはいっぱい通ってきてるわけですけどね。

蟷螂:いや、まあ、はい(苦笑)。

岩崎:お二人の話を聞いていてとても楽しみになりました。お稽古に励んで良いものを作って下さい。今日はありがとうございました。

蟷螂・笠井:ありがとうございました。

5月29日 大阪市内にて

※1 未知座小劇場・・・1975年『ぼくらが非情の大河を下るとき』(清水邦夫・作)で旗揚げ。1977年に大阪府八尾市に同名の稽古場を設立。関西屈指のアングラ劇団としてテント公演と稽古場公演を定期的に行い、現在も地方公演を敢行するなど、精力的に活動中。

平成27年度AI・HALL自主企画

現代演劇レトロスペクティヴ

PM/飛ぶ教室

『とりあえず、ボレロ』

作:清水邦夫 演出:蟷螂襲

2015年7月3日(金)~6日(月)

詳細はこちら

エイチエムピー・シアターカンパニー

エクスペリメンタル・パフォーマンス

『阿部定の犬』

作:佐藤信 演出:笠井友仁

2015年8月6日(木)~9日(日)

詳細はこちら

※上演作品の初演時の様子などを掲載した特設サイトも是非ご覧ください。

伊藤えん魔プロデュース

『マシンオイル』

令和8年1月23日(金)~25日(日)

令和8年

1月23日(金)19:30

24日(土)12:00/17:00

25日(日)12:00/17:00

※受付開始は開演の1時間前。開場は開演の30分前。

※カーテンコール写真撮影OK!

※未就学児のご入場はお断りしております。

伊藤えん魔プロデュース初にして

実に初演より30年を経て降臨するSF大作!

惜しまれながら

2026年3月に閉館するAI・HALLに捧げる作品となる。

演劇的妄想システムを最大限に駆使し、

美しく哀しき機械と人間の物語を描く!

■料金/

前売・当日

S席9000円

A席5000円

(全席指定)

※トークショー【500円えん魔ちゃん】開催

1月24日(土)、25(日) 各15:00~

「トークショーえん魔ちゃん」とは?

観劇前の待ち時間を利用して行う、恒例の時間つぶしダベリトークショーです。

伊藤えん魔の他、出演者がアトランダム出演。飛び入りゲスト等も登場するかも?

その日のノリで行う、いい感じにいい加減な楽しい企画です!

【伊丹市民招待あります】

伊丹市民在住の方、各回先着で1名様をご招待いたします。

予約時に「伊丹市民招待希望」と明記ください。

(伊丹市在住である事が分かる証明書の提示が必要です)

-300x200.jpg)